hanfblatt 2003

„Finger weg von solchen Sachen“

Marihuana in den Groschenheften der Sechziger Jahre

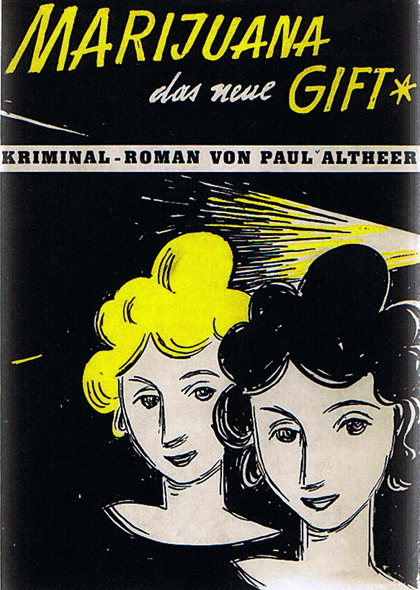

Dass die Anti-Marihuana-Propaganda, als Reefer-Madness der Anslinger-Ära aus den USA herübergeschwappt, im kleinbürgerlichen Nachkriegsdeutschland sozusagen in Form eines Kifferwahns einen zumindest publizistisch fruchtbaren Boden fand, haben wir im Hanfblatt anhand von vier Krimis bereits belegt („Mimi und der Kifferwahn“, Hanfblatt Nr. 81). Weitere Dokumente dieser Zeit sollen demonstrieren, welche Klischees den deutschen Spiessbürgern hüben wie drüben bereits vor dem massenhaften Cannabiskonsum durch Gammler und Hippies ab Mitte der Sechziger Jahre mittels Trivialliteratur und Groschenheften in die „entnazifizierten“ Hirne gepflanzt wurden.

So erschien in Bremen 1956 von dem Vielschreiber („Nächtliches Ägypten“, „Unheimliches China“ etc.) Ernst F. Löhndorff der „Roman eines Rauschgiftes“ mit dem merkwürdigen Titel „Schwarzer Hanf“. Es geht natürlich um die „Marihuanapflanze“, das „Giftkraut“, „der schwarze Hanf“. Eine junge Frau entblößt sich schamlos vor allen Leuten auf dem Broadway inmitten von New York. „Was sie eben gesehen hatten, war die grotesk-düstere unfreiwillige Demonstration eines gefährlichen Rauschgiftes, das trotz aller Maßnahmen von Jahr zu Jahr in Amerika und sogar nun langsam in Europa beispiellose Triumphe feiert. Marihuana. Hergestellt aus der tabakähnlichen und auf gleiche Art behandelten und gerauchten Pflanze der „schwarzen Cannabis Indica“. Indischer Hanf.“ Im Orient von den „Wüstlingen“ und „den Massen der Armen“ geraucht, „wo es als „Haschisch“ oder „Bengh“ bekannt ist.“ „“Marihuana“, der Arzt, der eben das junge Mädchen untersucht hatte, stieß diesen Namen zornig aus, wie den seines ärgsten Feindes. Es war in der Tat sein ärgster Feind, den er mit allen Mitteln bekämpfte, wo immer er ihn traf.“ Dieser Jargon kommt einem wohlbekannt vor… „Er traf ihn oft. Nicht nur in anrüchigen Rauschgiftkneipen, sondern auch – und das war das Bedrohliche – unter den Girls und Boys der Highschools und Universitäten.“ Na klar, Muttis Lieblingen, den Stützen der Gesellschaft… „Wie er dieses Gift haßte, das in erschreckender Weise um sich griff! Das Gift, das aus jungen Leuten Verbrecher und Mörder macht, das sie körperlich und geistig ruiniert. Marihuana!“ (S.10/11)

Ja, entsetzlich! Es lohnt durchaus, die ganze hanebüchene Geschichte grob nachzuerählen. So taucht als Nächstes ein promiskuitives Südstaatenmädchen auf, das unter Marihuanaeinfluss auch nicht vor dem Verkehr mit „Negern“ zurückschreckt. Eines von vielen Beispielen aus allen Zeiten dafür, dass Rassismus und Antidrogen-Propaganda überall Hand in Hand gehen. Zurück in den „Happy Valley“ zu „Lizzy Horner“, die „erst zwanzig“ war, „ein gutgewachsenes, hübsches, rotblondes, von Natur aus gutmütiges Mädchen, nach dem sich so mancher junge Mann umdrehte. Kurz nach der Schulentlassung hatte Lizz durch ein Mädchen Marihuana kennengelernt. Sie ließ sich erzählen, daß alles Gerede über die Gefährlichkeit des Giftes Unsinn und Aberglauben sei. Und sie glaubte es nur zu gern. Jetzt war Lizz soweit, daß sie ohne Marihuana nicht mehr leben konnte. Sie war krank und elend, wenn ihr das Kraut einmal ausging.“ (S.36) Dem Schnaps ist sie zwar zusätzlich auch nicht abgeneigt, aber „Wer Lizz genau betrachtete und besonders in ihre unsteten blitzenden Augen mit den kleinen Pupillen sah, den überliefen Mitleid und Grauen. Solange Lizz nur eine oder zwei Marihuana-Zigaretten am Tage rauchte, war sie erträglich. Dann zeigte sie Negern gegenüber oft ein gutes Herz, schenkte den Kindern Lollypops und war glänzender Laune. Sobald sie aber mehr rauchte, wurde sie verrückt und schamlos.“

Und wie kann es anders sein: „Sie lief den Männern mit krankhafter Sucht nach. Es gab keinen Neger oder weißen Arbeiter im Umkreis, der nicht schon einmal mit Lizz hinterm Busch oder in ihrem Bett geschlafen hatte.“ (S.37) Zumindest versorgt sie sich teilweise selbst: „Vater und Tochter pflanzten sogar heimlich, inmitten ihres Maisackers versteckt, in eigenhändiger schwerer Arbeit ein Stück Land mit indischem Hanf an, der im Tennesseeklima gut gedieh. Sie ernteten, präparierten und schnitten das Teufelskraut und verkauften es in Bausch und Bogen, ohne daß jemand davon etwas erfuhr. Es hätte beiden zehn bis zwanzig Jahre Zuchthaus eingetragen.“(S.38) Und „Auch unter den halbwüchsigen Negern wurde Marihuana geraucht. Man kann es heimlich, aber fast überall in den Vereinigten Staaten auftreiben, in Zigaretten- oder tabakähnlichen Päckchen, und die Sucht greift erschreckend um sich. Besonders in den Großstädten…“ (S.39) „Schließlich rauchte sie eine Marihuanazigarette, und sofort überkam sie das wilde Verlangen nach einem Mann.“ (S.39) Ein harmloser zufällig von der Opossumjagd vorbeikommender „Mulatte“ namens „Washington“ soll quasi ihr Opfer werden. „“Verrückt bin ich nach dir, du Nigger!“ keuchte Lizz.“ (S.43) Eigentlich will der aber nichts von ihr, doch zu spät. Ihr Vater erscheint unerwartet auf der Bildfläche und Lizz kreischt „gellend: „Hilfe, Hilfe! Daddy, der Nigger will mich zwingen!““ (S.44) „Washington“ wird das „beklagenswerte Opfer grausamer Lynchjustiz“ (S. 57). „Lizzy Horner mußte sich im Staatssanatorium einer Rauschgift-Zwangsentziehungskur unterziehen. Diese Kur hatte wider Erwarten Erfolg. Nach einem Dreivierteljahr konnte sie als geheilt entlassen werden.“ (S.57)

Doch ein selbst nahezu weißhäutiger verbitterter junger „Neger“ namens „John“ verlässt die Gegend, beschließt sich, ob dieser Ungerechtigkeiten, nach seinem „Wahlspruch „Alle Weißen kaputtmachen““(S. 61) zu rächen und zieht über Chicago nach Haarlem/New York. Er steigt schließlich in den Marihuana-Schleichhandel ein. „John verdiente am Päckchen ungefähr hundert Prozent.“ Darfs noch ein bißchen mehr sein? „Die meiste Kundschaft hatte er unter den weißen Strichmädchen und deren Kavalieren. Aber es machte ihm nichts aus, seine Ware auch an Studenten, Studentinnen, Lehrburschen und andere abzusetzen, gleichgültig, ob es Weiße oder Farbige waren.“ (S.65) „Und die Sucht nach dem Rauch des schwarzen Hanfs breitet sich immer weiter aus, und Menschen werden reich am Unglück und der Schwäche anderer Menschen.“ (S. 67) Wo kommt das Zeug her? Natürlich aus Mexiko: „Der biedere Juan, oder mag er Pepe oder Estevan heißen, pflanzt wohlverborgen. Er erntet, trocknet und fermentiert ebenfalls geheim und streicht für das Kraut gute, klingende Pesos oder Dollars ein…Aber welches Elend in den Großstädten des nördlichen Nachbarn einreißt, das glaubt er nicht, und wenn man es ihm zehnmal erzählt. Pah, ein bißchen Marihuana!“ (S.78) Und „Während in Mexiko früher sich nur die Priesterkaste des schwarzen Hanfes bediente, ehe es allmählich unter den Indios volkstümlich wurde, kannte der Orientale seit langer Zeit sein Haschisch…Obwohl der Orientale eine unglaubliche Widerstandskraft gegen dieses Gift hat, machten sich doch die verheerenden Spuren allmählich bemerkbar.“ (S.79) Und die Regierungen kämpfen „im verseuchten Orient mit großer Energie“ und geringem Erfolg dagegen an, „denn das Gift wird immer wieder eingeschmuggelt.“

„Marihuana hat, besonders in den Vereinigten Staaten, anderen Rauschgiften wie Heroin und Cocain längst den Rang abgelaufen. An Marihuana, Tschärs und Haschisch wird viel Geld verdient. Und es gibt viele Menschen, die für Geld alles tun!“ (S.79) John baut schließlich einen internationalen „Ring“ auf. „John ging es vor allen Dingen ums Geld. Deshalb scheute er sich nicht, das Gift auch an Farbige, die der Sucht verfallen waren, zu liefern.“ (S.102) „John B. machte sich kein Gewissen über die tragische Rolle, die er spielte. Vielleicht war er auch noch zu jung, um übersehen zu können, daß er eigentlich ein gewissenloser, unsympathischer Verbrecher und indirekter Mörder Hunderter oder gar Tausender charakterschwacher Mitmenschen war.“ (S.107) Und das, während „Professoren, Ärzte, Lehrer und Polizei…aufklärende Vorträge in Schulen, Universitäten und am Rundfunk über die Gefahren von Rauschgiften, insbesondere von Marihuana“ hielten. „Einhundertachtzig Millionen Menschen wurde wieder einmal, wie schon so oft, an Hand drastischer Beispiele vor Augen geführt, welch schleichende Sucht am Mark Uncle Sams zu zehren begann.“ (S.107) Dass es auch anders geht, beweist die Geschichte von zwei Mädchen aus dem Internat, die die lokalen Marihuanaraucher an die Polizei verpfeifen: „Campbell College war frei von der Seuche. So helfen und halfen sich viele junge Leute in Amerika! Denn die Vereinigten Staaten sind trotz allem eine prächtige, junge und tatkräftige Nation.“(S. 116) Da habt Ihr´s! Währenddessen floriert „Johns Ring“. Er kauft Marihuana aus Mexiko und Asien, läßt über San Franzisko einschmuggeln und liefert sogar bis nach Nordafrika und Ägypten: „Jedes einzelne Säckchen wurde mit Etiketten, auf denen entweder Hitler oder Stalin in Rednerpose zu sehen waren, versehen. Der unergründliche Sinn der dortigen Raucher verlangte nämlich diese Bilder. Dies ist Tatsache. Die meisten Haschischpäckchen in Nordafrika wiesen diese Bilder auf.“(S.118) John eröffnet „in verschiedenen Großstädten bessere Bierlokale“,“die in Wahrheit Rauschgiftparlours waren; in ihren gut eingerichteten Kellerräumen fanden die Interessenten alle Bequemlichkeiten, um ihrem Laster zu frönen. Hand in Hand arbeitete mit dem Marihuanavertrieb der internationale Mädchenhandel. Auch das war Johns Werk.“ (S. 120)

Während „Lucky John“ nun mittlerweile mit einer Weissen namens Maybelle liiert ist, die nichts von Johns schwarzer Herkunft und seinen dunklen Machenschaften ahnt, und auch noch Vater wird, sorgt Johns Ring dafür, dass „eine Anzahl junger, blonder Mädchen, die dem Rauschgift verfallen waren“ aus Deutschland in „verschiedene jener dunklen Häuser in Rio und anderswo, aus denen nur in den allerseltensten Fällen eine Rückkehr möglich ist…“ (S.121) verbracht werden. John reist nach Port-au-Prince um auf der „Vudu“-Insel Haiti einen neuen „Stapelplatz“(S. 129) für Marihuana zu eröffnen. Dort wird er mit seiner schwarzen Herkunft konfrontiert und nimmt an einem ekstatischen blutrünstigen „Vudufest“ teil. In den Bergen werden ihm die „Zombies“, „ausgegrabene Leichen“ gezeigt, die auf den Feldern arbeiten, und er erfährt von seiner Führerin Jaqueline: „Bei uns auf Haiti wäre mit Marihuana kein Geschäft zu machen. Wir haben andere Mittel, die außer uns niemand weiß.“ (S.144) Welche erfährt er nicht. Dafür zeugt er, von ihr verhext, mit ihr „ein kleines, schwarzes Negerlein!“(S.153). Sie lässt ihn dann allerdings doch zurück zu seiner Frau fahren, und die „Erinnerung an Jaqueline verblaßte immer mehr in seinem Gedächtnis. Ihm war es als hätte er einen seltsamen, gefährlichen Traum gehabt. Die Geschäfte blühten.“(S.149) „mehr und mehr faßte die Rauschgiftsucht nun auch in Europa festen Fuß.“ Außerdem ist er nun auch noch einer der Größten im Geldautomatengeschäft geworden, auch in „Westdeutschland“. „Viele Jahre verstrichen. Das Geschäft wuchs trotz mancher Rückschläge.“ (S.154)

Währenddessen wächst seine „weiße“ Tochter „Iris“ „zu einer reizvollen, jungen, hübschen Dame heran“. (S.160) Maybelle macht sich Sorgen um ihre Tochter, wegen der „Gefahren für die heutige Jugend“ (S.154). Zu Recht, denn sie raucht mit sechzehn „ihre erste Marihuanazigarette. Sie wurde von einer Freundin verführt…Nach dieser ersten Zigarette, die ihr nicht sonderlich bekam, rauchte sie eine zweite, dann eine dritte, bis sie auf den Geschmack kam. Iris befand sich plötzlich im Kreise leichtsinniger junger Menschen, die – wie sie sagten – modern wären und die veralteten Ratschläge ihrer spießigen Eltern nicht brauchten, da sie selber genau wüßten, wie man das Leben meistere und genieße. In den meisten Fällen waren es Jugendliche, deren Erzeuger reich waren und die sich nicht viel um ihre heranwachsenden Kinder kümmerten.“(S.160/161) „Die Alten wunderten sich manchmal, warum ihr Junge oder ihre Tochter so nervös und zerfahren war, schrieben dies aber achselzuckend der schnelllebigen, unruhigen Zeit zu.“ (S. 161) Der Abstieg ist nicht aufzuhalten; trotz reichlich Taschengeld belügen und betrügen sie ihre ahnungslosen Eltern, um ihrer heimlichen Leidenschaft zu frönen. „Iris war eine der Tollsten…Geschickt verbarg Iris daheim ihre häufige Müdigkeit und nervöse Überreiztheit hinter dem Wort „Migräne“…In Wirklichkeit aber lag sie, schwer verkatert, in ihrem Bett und lechzte nach Whisky und Marihuana.“(S. 162) Eines Tages gibt sich Iris mit ihrer Freundin „Daisy“ in „Tiger Browns“ „unterirdischem Marihuanaparadies“(S.180) an der Bowery die Kante: „Die Platte spielte jetzt einen dröhnenden Rumba. Schwer und widerlich süß wogte der Rauch des schwarzen Hanfes…“ (S.173) Iris lässt sich von der Kneipe mit dem Taxi zum Broadway fahren: „Sie fühlte sich keineswegs betrunken. Ein anderes Gefühl beseelte sie, ein tolles, unbändiges Gefühl, das keine Hemmungen kannte. Wenn sie jetzt ihre ärgste Feindin und einen Revolver dagehabt hätte, so würde sie ihr lachend sechs Kugeln in den Bauch gejagt haben. Marihuana macht stark und mächtig und rücksichtslos…“ (S.178) Iris landet auf dem Broadway und „tanzte den Tanz, der sie ins Sanatorium bringen und ihre Eltern ins Unglück stürzen sollte…“ (S.178)

Monate später, nach dem Sanatoriumsaufenthalt, verfällt Iris wieder dem Marihuana und dem „Mulatten“ „Ray“, mit dessen Rennauto sie über die Strassen jagen: „“Darling, wollen wir das Marihuanarauchen lassen? Ganz und gar? Eine Kur machen? Endgültig?“ „Ganz und gar. Aber du mußt mich liebbehalten. Oh, Ray…“ So fuhren sie dahin. Marihuana, das sie sich vor wenigen Minuten abgeschworen hatten, lenkte Rays Hand und trieb seinen Fuß auf den Gashebel. Keiner sagte ein Wort. die Nacht duftete. Die Zikaden zirpten. alles sang, rauschte und glänzte. „Schneller, Ray“, flüsterte Iris heiser.“ (S.183)“ Natürlich müssen sie jetzt verunglücken: „Als sie Rays Wagen…wie eine Ziehharmonika zusammengepreßt…näher untersuchten, fanden sie ihn und Iris, Arm in Arm, ein Lächeln auf den toten Gesichtern.“ (S.184) Vadder John gerät in eine schwere Krise. „Er würde Maybelle alles sagen, er würde ihr sagen, daß er ein Neger ist, daß er der Rauschgifthändler, Bordellkönig und Geldautomatenbesitzer war…Was gingen ihn noch die Weißen an. Mochten sie nach ihrer Art leben, er war ein Neger und hatte sein weißes Dasein teuer bezahlt. Erst mit Iris, die in den Armen eines Farbigen gestorben war, dann mit Maybelle. Denn sie würde ihn verlassen.“ John will sich der Staatsanwaltschaft als Kronzeuge offenbahren und dann nach Haiti auswandern, denn „dort singen und arbeiten die Neger in den Feldern, und eine Negerregierung wacht über sie.“ (S.187) Doch da bekommt er Besuch, einen Killer seines alten Geschäftspartners „Bronson Howard“: „Knackend schoß eine rotgelbe Flamme aus dem Schalldämpfer, wühlte sich blitzschnell in Johns Herz und warf ihn wie eine schlaffe Puppe auf den Teppich…“ (S.188) Doch „Irgendwo in einem warmen Land“ „wiegt sich im sanften Wind die raschelnde Marihuanapflanze, und überall duftet es nach Blumen und Erde.“ (S.189)

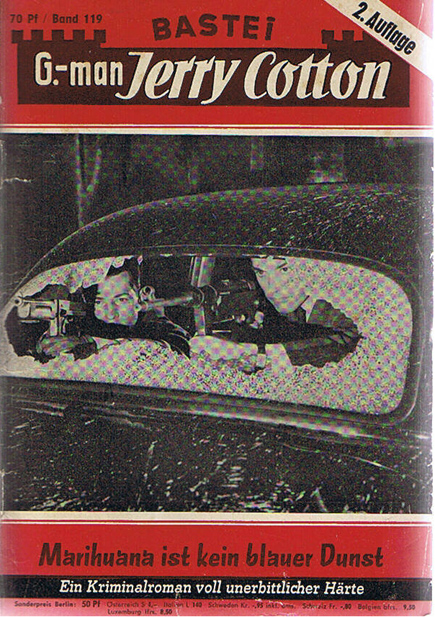

Natürlich nahm sich auch einer der langlebigsten und wohl erfolgreichsten Kriminal-Groschenroman-Helden des Themas an: Der kettenrauchende, doppelte Whisky ohne Soda bechernde und Jaguar fahrende „G.-man Jerry Cotton“, der Spezi vom FBI. Im 1958 in Bergisch-Gladbach erschienenen Band 57 „Finger weg von solchen Sachen. Ein Wahnsinniger hält Amerika in Atem.“ geht es selbstredend um Marihuana, den Mord an einem „rauschgiftsüchtigen“ Jungen namens „Joe Backley“ und den Selbstmord seiner Freundin „Margy Leccon“. „Bei den jungen Leuten ist diese verdammte Marihuanasucht leider sehr weitverbreitet.“(S.41) Der Schlüssel zu dem Fall ist das Tagebuch von Joe: Als Redakteur einer Schülerzeitung am „Sco-Marven College“ versucht er für einen Artikel in die Abgründe des lokalen Marihuanahandels vorzudringen: „Wieder Smoky Klub…Das Vorspielen neuer Schallplatten ist nur ein Vorwand für die Leutchen, um für einen Marihuana-Rauchabend zusammenzukommen.“ (S.42) „Nach dem sechsten Whisky“ probiert Joe eine „Marihuanazigarette“. „Ich weiß nicht mehr, wie es war, aber es muß irgendwie sehr schön gewesen sein. Ich fühlte mich so frei, so überirdisch gelöst. Gar nicht zu beschreiben. Ich weiß, daß ich dem Teufel auf die Schippe gestiegen bin.“ (S.43) Er hat Angst süchtig zu werden, aber er hat ja seine Freundin Margy, die ihn notfalls „in eine Entwöhnungsanstalt bringen lassen“ wird, bevor „ich mich durch das Gift runiere“. Doch es kommt heftiger als gedacht: „Ich bin süchtig…Heute morgen hielt ich es nicht mehr aus. Ich habe mir mit den Fingernägeln den Hals blutig geschunden, so verrückt machte mich die Gier nach dem Gift.“ Er erkennt die Lage: „Heute geht es mit einer Marihuanazigarette täglich los. In einer Woche sind es täglich schon drei. Und nicht genug. Sieben, elf, fünfzehn, ein ganzes Päckchen. Und der Körper gewöhnt sich an immer gößere Giftrationen und verlangt immer mehr. Es ist als ob man einen Teufel in sich drin sitzen hätte, der einen langsam, aber sicher auffrißt.“(S.43) Die anderen Süchtigen haben natürlich auch faule Ausreden auf Lager, „es wäre gar nicht so schlimm, und gesundheitsschädlich wären die Zigaretten genau nicht mehr als jede normale Zigarette und so weiter. Dabei kann man es ihnen schon ansehen, wenn man Bescheid weiß.“ (S.44)

Die Erwachsenen kriegen natürlich nichts mit: „Ich verstehe nicht, wo die Erwachsenen ihre Augen haben. Dauernd reden sie davon, daß sie für uns da sind, wenn wir sie brauchen, und daß sie uns immer helfen wollen. Ja, sehen sie denn alle nicht, in welcher heillosen Klemme ich sitze?“ (S.45) Joe findet heraus, daß der vier Jahre ältere und erheblich gewichtigere „Beel“ an der Schule mit Marihuana handelt. Der ist ihm längst auf die Schliche gekommen, vermöbelt mit seinen Kumpanen den armen Joe für seine Schnüffelei und höhnt: „Zuerst wollten wir dich umlegen. Aber das ist viel zu viel Aufwand. Du verreckst ja sowieso in einem Jahr oder in einem anderthalben. Ich hab´ dich jetzt soweit, daß du von den Zigaretten nicht mehr loskommst. Dein ganzes Leben nicht mehr.“ Und zur Strafe gibt´s ´ne kleine Preiserhöhung: „Für dich kosten sie nämlich von jetzt ab zwei Dollar mehr. Klar?“ (S.45) Und dann wird noch gedroht: „Wenn du dir je einfallen läßt, irgendwem was zu erzählen, was uns schaden könnte, dann schwöre ich dir, daß Margy von uns süchtig gemacht wird…Gibt sicher genug Männer, denen sie gefallen würde, wenn sie mal zahlende Freunde brauchte.“(S.46) Joe ist mit den Nerven am Ende. Er bestiehlt sogar seine Mutter. „Ich weiß nur, daß ich meinen eigenen Vater umbringen würde, wenn die Gier nach diesem verdammten, dreimal verfluchten Gift mich packt“. Schliesslich will sich Joe vollkommen verzweifelt „morgen“, wenn zwei „G-men“ vom FBI in der Schule auf Besuch vorstellig werden, verhaften lassen. Falls er vorher von Beel und seiner Bande ermordet werden sollte, soll sein „Tagebuch vor versammelter Schülerschaft vorgelesen werden. Vielleicht kann es diesen oder jenen abschrecken, der auf den törichten Gedanken kommen könnte: eine Marihuanazigarette könnte gar nichts schaden. Es bleibt nie bei einer. Und der Weg führt in die schlimmsten Höllen, die man sich nur vorstellen kann.“(S.47)

Jerry Cotton ist erschüttert : „Joe. Kamerad. Du wolltest auf deine Art gegen das übelste Verbrechertum der Welt kämpfen. Du mußtest in diesem Kampf unterliegen, wie so viele brave und tapfere Kameraden schon unterlagen und ihr Vorhaben mit ihrem Leben besiegelten. Aber daß dein Opfer nicht umsonst sein wird, daß schwöre ich dir, Joe. Das schwört dir der ganze FBI. Die letzte Runde werden wir gewinnen, und sollte ich dir dabei ins Grab folgen müssen.“ (S.47) Und er zündet sich eine Kippe an und rast mit dem Jaguar von dannen. Zwischendurch muss er allerdings noch ein Kind aus den Fängen eines völlig wahnsinnigen, von weißen Engeln faselnden Entführers namens „Baby Killer Jackson“ befreien. Aber wie der Zufall es will, stammt der Wahnsinnige aus dem selben College wie Joe und er hat „Marihuanazigaretten“ bei sich. „Ein junger Mann von zweiundzwanzig Jahren hatte sich mit Marihuana bis in den Wahnsinn geraucht und war als Geistesgestörter zum schlimmsten Kindermörder seit Jahrzehnten geworden.“ (S.56) Jetzt ist Beel fällig. Er wird gestellt und gnadenlos verhört. Man legt ihm die Bilder der Kinder vor, „von Jackson ermordet im Marihuanawahn“ (S.61), und er wird geständig. Er schreibt die Namen seiner Kunden auf. „Sechsundvierzig Jungen zwischen jünfzehn und einundzwanzig Jahren. Und jeder einzelne hatte mit dem verflucht dummen Satz angefangen: Bloß mal sehen, wie das ist! Nur eine! Und alle sechsundvierzig waren süchtig geworden. Und vor uns saß einer, der an ihrer Sucht verdient hatte. Der Geld gescheffelt hatte, indem er andere rauschgiftsüchtig machen lasse.“ (S.61/62) Nun wollen sie noch wissen, wer der Marihuanalieferant war, und am nächsten Tag nehmen sie den Oberschurken in der Schule fest und führen ihn vor den Schülern ab, damit „der Henker“ sein Werk vollziehen kann (S.63) : Es handelt sich um „Mister Leyton“, den vierzigjährigen Schulleiter mit „den begrüßenswert modernen Ansichten“ (S.5). Zum Abschluss werden Joe und Margy beerdigt. „Es gab keine Ansprache. Die hielt Beethovens Musik.“ Das Tagebuch wird vorgelesen. „Ich glaube, daß es niemals eine eindringlichere Mahnung und Warnung vor Rauschgiften gegeben hat…Wir legten unseren Kranz vor den beiden Särgen nieder und zupften die Schleife auseinander: Der FBI – seinen zwei gefallenen Kameraden. Dann stahlen wir uns leise hinaus.“ (S.63)

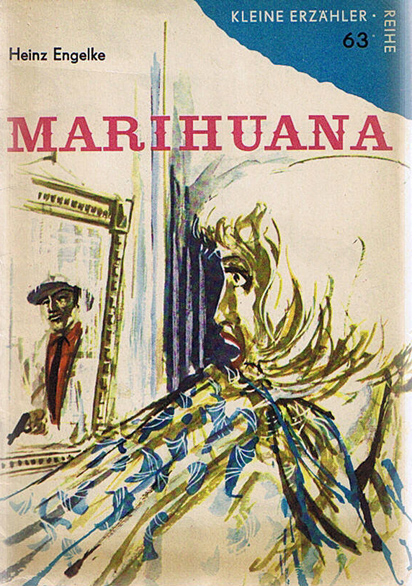

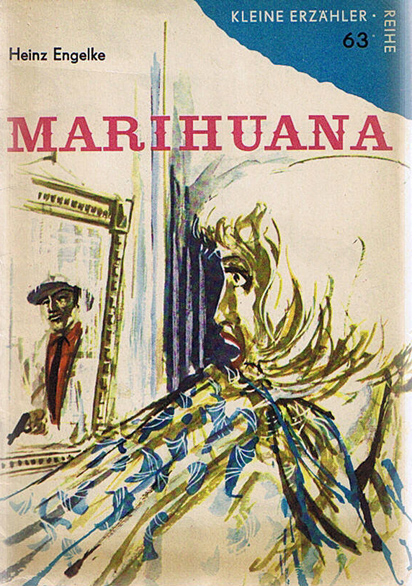

Auch in der DDR interessierte man sich etwas verspätet wahnhaft für „Marihuana“, wie der gleichnamige Titel 63 von Heinz Engelke aus der „Kleinen Erzählerreihe“ beweist, der 1965 im Deutschen Militärverlag in Berlin in einer Erstauflage von 100.000 Heftchen erschien. Der langweilige Krimi spielt im kapitalistischen New York. In der interessanteren Nachbemerkung heißt es: „“Hast du Khif?“ flüstern Jugendliche an den Straßenecken, in Bars und Kellerstampen, vor Drug-stores und auf den Schulhöfen New Yorks, Münchens, New Orleans und Hamburgs. Khif – das ist die Traumzigarette – das ist Marihuana. Eine Marihuana-Zigarette ist teuer, sie kostet fünf Westmark“ Ohauahauahaua „oder einen Dollar, man braucht Geld, um sie „genießen“ zu können. Wer kein Geld hat und dem Gift verfallen ist, besorgt sich Geld. Im Gefolge dieses gefährlichen Giftes befinden sich Raub und Mord. Fünfzig Prozent der Morde in seiner Stadt seien auf den Genuß von Marihuana zurückzuführen, erklärte…ein bekannter Staatsanwalt aus New Orleans…Marihuana gehört zu den gefährlichsten Rauschgiften, deren Genuß Traumbilder weckt. Es vergiftet den Körper systematisch und macht den Menschen – wie auch der Genuß von Heroin, Morphium und Opium – zur Kreatur.“(S.30) Die Ursachen für das Problem sind offensichtlich: „In Ländern, wo Senatoren und hohe Politiker den Einsatz der schrecklichsten Waffen predigen und fordern, sehen die Menschen keine Zukunft, haben sie keine erstrebenswerten Ideale. Der Jugend bietet die offizielle Politik keine Perspektive. Sie sieht keinen Sinn in ihrem Dasein. Und so stehen die Jugendlichen an den Straßenecken, sitzen in Bars und Kellerstampen, nachdem sie sich Geld „besorgt“ haben, und flüstern: „Haben Sie Khif oder Stoff?““ (S.31)