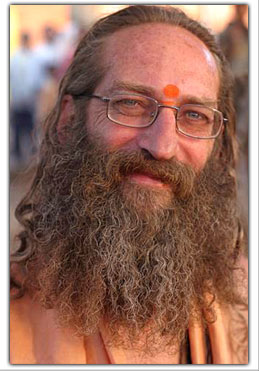

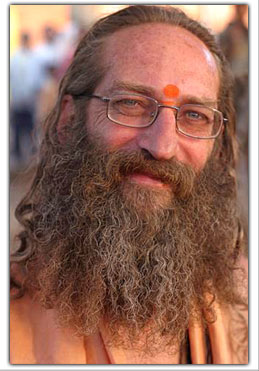

HanfBlatt Nr. 107, Mai 2007 Ein Interview mit Baba Rampuri

az

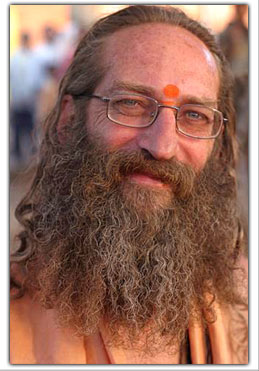

Im Jahre 1969 machte sich ein in Chikago geborener und in Beverly Hills aufgewachsener junger Mann mit wenigen Dollar in der Tasche dem Hippie-Trail folgend auf den Weg nach Indien. Er war einer jener Suchenden, die von spiritueller Entwicklung und Erleuchtung träumten und sich mit Dope-Rauchern und Abenteuer-Begeisterten, oft alles in ein und der selben Person vereinigt, auf die Reise begaben. Zufällig begegnete er einem Typen, der ihm Hinweise gab, wohin er sich auf seiner persönlichen Suche in Indien wenden könne. Er landete zu Füssen von Hari Puri Baba, der in Rajasthan residierte. Dieser war ein wichtiger Naga Yogi, einer jener bärtigen von Dreadlocks überwucherten Chillam-rauchenden mit Asche bedeckten heiligen Männer, die ein Leben führen, das dem, was Westler gewöhnlich für eine nützliche Existenz halten, komplett entgegengesetzt zu sein scheint. Von einem Augenblick auf den nächsten entschied er in einem Versuch, seine westlichen Vorurteile und Prägungen über Bord zu werfen, dies ist die Chance, selbst ein Yogi zu werden. Hari Puri Baba begrüßte ihn als Schüler und wurde sein Guru. Der junge Amerikaner wurde rasiert und zu Rampuri. Er ging auf einen sehr langen erschütternden und transformierenden Trip, der ihn zum ersten Fremden werden ließ, der in „Juna Akhara“ initiiert wurde, einen uralten Orden, der auch „Die Entsagenden der zehn Namen“ genannt wird. Später gründete er selbst einen Ashram in Hardwar. Er blieb bis zum heutigen Tag in Indien. Vor Kurzem ist er wieder in den Westen gereist und hat ein sehr aufschlussreiches Buch über seinen Prozess der Initiation in die spirituelle Welt der Yogis mitgebracht. Im Namen des „Ordens der Völlerei“ früher bekannt als „hanfblatt“ stelle ich Baba Rampuri einige typische westliche Fragen zur Erbauung der weniger erleuchteten Dope-Raucher. Aber Spaß beiseite, hier kommt das Interview:

Hanfblatt: Was war dein Motiv, nach all diesen Jahren gerade jetzt mit einem Buch heraus zu kommen?

Baba Rampuri: Es gab mehrere Motive. Das Persönlichste davon war die Notwendigkeit den Geist meiner 37 Jahre in Indien auszutreiben und mich, indem ich dieser sehr seltsamen Erfahrung etwas Bedeutung gab, weiter zu entwickeln. Spiritualität ist so sehr Mainstream geworden – und ich möchte bemerken und anfügen, dass in den 70ern sogar die wilden Freaks, Anarchisten und Psychedeliker oft, indem sie eine Art von Spiritualität in die Arme schlossen, so wurden, wie die angepassten Christen oder Juden, gegen die sie scheinbar rebellierten, außer, dass sie es anders bezeichneten, mit einem indischen Namen für gewöhnlich, und ihr Vokabular dann mit indischen Wörtern würzten. Ich habe es nie gemocht, Händchen zu halten und „OM“ zu brummen, „Saving Grace“ zu singen, „Hanuman Chalisas“ auf Country und Western-Musik zu propfen, in Flughäfen zu predigen oder mir selbst auf die Schulter klopfend zu gratulieren, dass ich gerettet wurde. Im Gegenteil – meine Erfahrung ließ den Anarchisten in mir wachsen, vergöttlichte das psychedelische Mittel, dehnte meine kleine Politik in die Metapolitik der Kultur aus und verband mich fest mit einem Universum, das im Widerspruch zu dem Weltbild meiner Erziehung stand. Ich schätze, du könntest das meine Spiritualität nennen.

Nun, während mich dies im Westen „widerspenstig“ oder sogar subversiv erscheinen lässt, werde ich merkwürdigerweise innerhalb der ältesten Tradition Indiens, den Naga Sannyasis als ein wenig konservativ angesehen. Ich wusste, dass es keinen Weg gab, die Leute verstehen und fühlen zu lassen, was meine Erfahrung war; aber Geschichten erzählen muss das nicht leisten. Es gibt wichtigere Aufgaben. Analogie hat einigen Nutzen oder Bedeutung jenseits der Spezifitäten der Geschichte. So war ich nicht wirklich interessiert am Schreiben einer „Autobiographie“. Das Wort im Titel meines Buches wurde von meinem Verleger hinzugefügt nachdem ich BABA geschrieben und editiert hatte. Aber eine Geschichte, wie alle Geschichten, muss unterhalten, muss die Aufmerksamkeit der Menschen erhalten. Dann muss sie die Leserschaft auf eine Reise nehmen. Und, wenn sie einmal auf dem Trip ist, dann gibt es da einen Pfad, ein Paradigma, das in all unserer Literatur und unseren Märchen tausende von Malen wiedergespiegelt worden ist, das man die „Reise des Helden“ nennen kann. Dann mag ein Individuum selbst auf diesem Pfad wandeln, ohne Jahre lang nackt in einer Höhle in Indien verbringen zu müssen. Ein Vater kann das Ergebnis seiner Lebensarbeit seinem Sohn vererben, doch dem Nachlass eines Geistesmenschen fehlt die Materialität, und er muss einen anderen Weg finden, ihn zu hinterlassen für wen auch immer er von Interesse sein mag.

Hanfblatt: Während ich das Buch las, wunderte ich mich erfreut, dass ich in der Lage war, deine spannende Geschichte einfach als etwas Authentisches und Mögliches zu akzeptieren, obwohl es leicht gewesen wäre, sie durch Rationalisierung als reine Phantasien eines desorientierten oder sogar härter eines verwirrten Geistes abzutun, in westlich-psychiatrischem Stil sozusagen. Wurdest du mit solchen Einschätzungen konfrontiert?

Baba Rampuri: Ich lache. Tatsächlich, nein, wurde ich nicht. Niemand hat mich je damit konfrontiert, aber, wenn es jemand tun würde, müsste ich ihm zustimmen. Ich bin kein Wissenschaftler oder Akademiker. Ein durchschnittlicher Psychiater würde sicherlich kommentieren, dass ich keinen Kontakt mit der Realität habe, dass ich mit „imaginären Freunden“ kommuniziere. Das ist nicht die Welt, in der ich lebe. Die Beschreibungen und Ereignisse in meinem Buch wurden zur Erhöhung der Glaubwürdigkeit abgemildert. Es ist eine geradezu nüchterne Welt, die ich porträtiere, im Vergleich zu dem rationalitätsopfernden – mordenden? – Lebenstheater, in welchem ich sowohl Schauspieler wie auch Publikum war.

Hanfblatt: Wir fragen uns alle, zumindest manchmal in Zeiten eines langweiligen Fernsehprogramms: Was ist der Grund für dies Alles, warum bin ich hier, was ist der Sinn des Lebens? Hast du irgendwelche in Worte transformierbaren Antworten gefunden?

Baba Rampuri: Ein junger Mann aus der Ukraine, ein enttäuschter Katholik, kam eines Tages in Riga zu mir, um überzeugt oder konvertiert oder sowas in der Art zu werden. Er fragte mich, an was ich glaube. Ich sagte ihm, es sei nicht zu verkaufen.

Ich bin kein Prediger. Ich versuche nicht, irgend jemandem zu erzählen, was es damit auf sich hat, was dies alles bedeutet. Ich bin ein Zeuge seltsamer Dinge, und als Geschichtenerzähler berichte ich von dem, was ich gesehen habe. Eine Sache, von der ich Zeuge bin, ist, dass ständig Veränderung stattfindet. Sie hört niemals auf. Also solltest du jeden, der dir den Sinn des Lebens erklärt, am folgenden Tag anklingeln, ob der Sinn immer noch der Gleiche ist.

Hanfblatt: Was kann jemand erwarten, der dich in deinem Ashram besucht?

Baba Rampuri: Mein Ashram ist traditionell und nicht davon beeinflusst, wie man sich einen Ashram vorstellt. Es mag ruhig sein, oder es mag dort eine wilde Bande nackter Schamanen und Yogis sein, die bis spät in die Nacht Chillams rauchen. Leute kommen um dort ihr heiliges Bad im Ganga-Fluss zu machen und still an seinem Ufer zu meditieren. Wenn ich da bin, haben wir meist lebhafte Diskussionen, machen ein paar Rituale und manchmal einen großen Festschmaus. Meinen engen Schülern gebe ich einige traditionelle esoterische Instruktionen.

Hanfblatt: Die Entwicklung der Menschheit, offensichtlich angetrieben von Gier, geht parallel mit einer rapiden Zerstörung unserer einstmals wunderschönen Welt. Es gibt Einiges an ökologischem Bewusststein, aber nicht selten auf seine Art neurotisch, auch Enthusiasmus für Tiere und Pflanzen, manchmal geradezu fetischistisch; aber Alles in Allem werden der Respekt gegenüber der Natur und die Faszination für die Schöpfung in den westlichen Medien wie im praktischen Verhalten der Menschen eher der Lächerlichkeit preisgegeben. Die Geschenke, die Niemandem gehören, werden ausgebeutet. Sie werden in Statussymbole verwandelt und schüren die Illusion von Wohlstand, dienen als Treibstoff für die süchtig machende Erfahrung von Macht. Wo siehst du noch das Potential dafür, dass sich etwas zu etwas Wunderbarem auswächst? Oder haben wir uns dem Unausweichlichen zu fügen, die Welt den Amok-Läufern zu überlassen, den Pseudo-Krupps oder wem auch immer?

Baba Rampuri: Ja, wir konsumieren alles in Sichtweite, und ich kann kein Ende davon sehen. Können wir es umkehren? Ich bezweifle es. Sitzen wir tief in der Scheisse? Das glaube ich. Was können wir tun? Es bezeugen.

Hanfblatt: In Europa hat die Psytrance- oder Goa-Szene einen spirituellen Kern, von dem aus sie durch psychedelische Tanzveranstaltungen spirituelles und Umwelt-Bewusstsein zu pushen versucht, und dabei Elemente, zumindest Deko-Elemente, traditioneller Kulturen inkorporiert. Der D.J. Goa Gil und andere der alten Garde westlicher Reisender und Suchender, die seit den Sechzigern in Indien geblieben sind, zählen zu deinen Freunden. Was ist los mit dieser Szene?

Baba Rampuri: Ich würde den Ausdruck Psytrance bevorzugen, weil, offen gesagt, habe ich keine Ahnung, was Goa-Szene wirklich bedeutet. OK, es ist eine Referenz an die Mythologie von Goa, die in unterschiedlichen Köpfen unterschiedliche Formen annimmt. Es gab eine Zeit, in der eine Goa-Szene existierte, die aus Outlaws, Anarchisten, Poeten, Musikern, Künstlern, Schamanen, Junkies und Träumern bestand. Jetzt haben wir eine „Möchtegern“-Replik, eine Art „virtuelles“ Goa, das hauptsächlich aus Händlern und Touristen besteht. Ich denke „Psytrance“ kann eine moderne Reflektion dessen sein, was ein zeitloses transkulturelles Ritual der Freiheit durch Tanz zu sein scheint. Tanz ist eine Art Widerspruch zur Produktionsgesellschaft; du bewegst deine Arme und Beine, aber gehst nirgendwo hin, und du machst nichts. Im antiken Griechenland bestanden die Rituale des Dionysos hauptsächlich aus Vollmondtänzen, irgendwo im Wald, weit weg von missgünstigen Blicken. Ich denke, die Gesellschaft war nie mit diesem Verhalten einverstanden, was tatsächlich eine gute Sache ist, nicht weil es nicht passieren sollte, sondern weil auf diese Weise der Tanz nicht durch die Gesellschaft oder deren Gesetze kontrolliert werden und so unbegrenzte Möglichkeiten entfalten kann. Schließlich ist das Psytrance-Ereignis nicht eine soziale Versammlung oder eine Cocktail-Party, sondern mehr eine spirituelle Übung, die zu einer gemeinschaftlichen befreienden Erfahrung führt.

Hanfblatt: Was ist der Unterschied zwischen Babas, Sadhus und Yogis?

Baba Rampuri: Baba kann „Vater“, „Großvater“ oder „Baby“ bedeuten, genauso wie „Schamane“, „Yogi“ oder „Entsagender“. Baba ist also ein sowohl mehr liebevolles als auch vertrautes Wort. Ein Sadhu ist ein Entsagender. Ein Yogi ist jemand, der in seiner oder ihrer spirituellen Praxis fortgeschritten ist.

Hanfblatt: Was bedeutet Cannabis den Babas, Sadhus und Yogis?

Baba Rampuri: Vorab, es gibt viele Arten von Babas in vielen verschiedenen Traditionen. Viele Babas in meiner Tradition und Andere halten Cannabis unter allen Rauschmitteln für „ausgeglichen“, geeignet und sogar hilfreich für die spirituelle Praxis. In der Sanskrit-Sprache ist das Wort für Cannabis „Vijaya“, was „allbesiegend“ bedeutet; und außerdem wird Cannabis in vielen medizinischen Rezepturen verwendet um die diversen anderen Kräuter auszugleichen. Cannabis war einer der 14 Schätze, die aus dem Ozean der Milch kamen, als er von den Göttern und Dämonen auf der Suche nach dem Nektar der Unsterblichkeit aufgewühlt wurde. Der Gott Shiva ergriff Besitz vom Cannabis als es erschien, und seitdem ist es immer mit Shiva und dem Bewusstsein verbunden geblieben. Vor dem Rauchen rufen wir häufig Shiva an.

Hanfblatt: Wie wird ein Chillam auf Sadhu-Art geraucht?

Baba Rampuri: Das Chillam ist die Erde. Die Mixtur ist der Mond. Das Feuer, welches sie anzündet, ist die Sonne. Der feuchte „Safi“-Lappen am unteren Ende des Chillams ist Jupiter. Wenn also das Feuer der Weisheit (die Sonne) sich durch die Veränderungen des Geistes (den Mond) im Gefäß des Menschen (der Erde) brennt, gefiltert durch den Guru (Jupiter), dann ist das Ergebnis eine Berauschung mit Freude. Das Chillam wird mit beiden Händen geraucht und gen Himmel gerichtet. Die Lippen des Rauchers berühren nur seine Hände, niemals das Chillam oder den „Safi“-Lappen.

Hanfblatt: Warum wird Tabak zusammen mit Cannabis geraucht?

Baba Rampuri: Schwierige Frage. Ich spekuliere, wahrscheinlich, weil es das Cannabis abkühlt, es weniger stark auf den Hals und die Lunge wirken lässt und dadurch angenehmer macht.

Hanfblatt: Was sind die Unterschiede zwischen Bhang, Haschisch und Ganja?

Baba Rampuri: Im allgemeinen Sprachgebrauch bezieht sich Bhang auf die Pflanze, und Haschisch und Ganja bezeichnen deren Produkte. Aber es gibt drei grundsätzlich verschiedene Pflanzen unter der Kategorie Cannabis, die alle ein unterschiedliches Produkt liefern. Wenn Menschen Bhang konsumieren, dann handelt es sich um die Pflanze, die den geringsten Anteil von dem aufweist, was man als THC, Harz und ätherische Öle bezeichnet. Bhang zu rauchen, macht einen nicht high. Man muss es essen oder trinken nachdem man es zu einer Paste verarbeitet hat. Sein High ist dann das Ausgewogenste aller drei Produkte, am ähnlichsten dem eines psychedelischen Highs und oft genutzt von Intellektuellen und Ringkämpfern. Es scheint die Gedanken und die Artikulationsfähigkeit zu stimulieren. Ganja ist die harzige Blütenspitze, die im Ganzen geerntet und dann getrocknet wird und von einer Pflanze stammt, die große Blütenstände bildet. Wenn es getrocknet ist, werden dem Ganja ein paar Tropfen Wasser hinzugefügt, um es von Hand zu pressen, bevor man es mit Tabak mischt und dann in einem Ton-Chillam raucht. Haschisch ist das Harz, das entweder mit der Hand von den harzigen Blütenspitzen gerieben oder auf andere Weise extrahiert wird, wie durch Ernte der Pflanzen und Abschütteln des Harzpulvers. Erst vor Kurzem ist eine neue Technologie der Harzabtrennung aufgetaucht, die Eis verwendet. Dieses „neue“ Produkt wird in Manali liebevoll „Ice-cream“ genannt.

Hanfblatt: Hat sich die Rolle von Cannabis über die 37 Jahre, die du jetzt in Indien lebst, verändert?

Baba Rampuri: Für die Babas war die größte Veränderung der Preis, der um hundert mal gestiegen ist, seitdem ich nach Indien gekommen bin. Im Rest der indischen Gesellschaft hat sein Gebrauch unter den Armen und der Arbeiterklasse kontinuierlich nachgelassen, aber unter den jungen Leuten der oberen Mittelschicht zugenommen. Während der Regierungszeit von Premierminister Rajiv Gandhi 1984 bis 1989 wurden offensichtlich die Produktion von Alkohol und dessen Konsum gefördert, und von der Regierung lizensierte Cannabisgeschäfte wurden geschlossen.

Hanfblatt: Ein Freund von mir war der Ansicht, dass die Sadhus heute mehr Tabak als obendrein noch schlechtes Cannabis rauchen würden, nachdem er im Rahmen einer Kumbha Mela zu ihnen stieß. Möglicherweise war es in früheren Zeiten besser, stärker, inspirierender. Kannst du das kommentieren?

Baba Rampuri: Nein, da würde ich nicht zustimmen. Man darf nicht alle Babas in einen Topf werfen. Es gibt Babas der verschiedensten Klassen und Richtungen. Man darf keine Schlüsse über alle Babas ziehen, wenn man nur Wenige getroffen hat. Und die andere Sache ist, dass wir immer über „die gute alte Zeit“ sprechen können, als „Alles“ besser war, aber das bringt uns tatsächlich nirgendwo hin. Aber ich möchte hinzufügen, dass reiche Leute heutzutage für gewöhnlich besseres Cannabis rauchen als arme Menschen.

Hanfblatt: Gibt es noch legales Cannabis in Indien?

Baba Rampuri: In Madhya Pradesh werden immer noch einige Formen medizinischen Hanfes legal in Markenpräparate eingearbeitet.

Hanfblatt: Was für eine Rolle spielt Datura?

Baba Rampuri: Datura ist beträchtlich schamanischer. Es transportiert seinen Gebraucher in eine Welt von Geistern und ist deshalb gefährlich für jeden außer den Erfahrenen und Initiierten. Es wird niemals zum Vergnügen oder für das Bewusstsein benutzt, vielmehr für die Kommunikation mit Geistern, was in der Tat sehr heikel ist.

Hanfblatt: Es hat einige Verwirrung um das Rauchen von Skorpion-Gift gegeben. Kannst du uns darüber etwas berichten?

Baba Rampuri: Skorpion-Schwänze sind sehr giftig, und sie zu rauchen ist sehr gefährlich. Nichtsdestotrotz rauchen einige Babas in großen Höhen im Himalaya Skorpion-Gift. Es erhitzt den Körper durch Fieber, was einige Babas nützlich finden um nackt im Schnee zu leben.

Hanfblatt: Das am meisten diskutierte unbekannte psychoaktive Sakrament ist „Soma“. Es wurde in antiken vedischen Texten erwähnt. Der Pilzforscher Gordon Wasson dachte, er hätte es im Fliegenpilz gefunden. Andere glaub(t)en, es handelte sich dabei um Somlata (Ephedra ssp.), Peganum harmala oder Zubereitungen daraus, Psiloc(yb)in-haltige Pilze oder sogar den guten alten Hanf. Was denkst du oder weißt du darüber?

Baba Rampuri: Ich liebe einfach psychoaktive Sakramente! Und ich denke, es wäre extrem cool, wenn Soma ein psychoaktives Sakrament wäre. Ich bin Einhundert Prozent dafür. Also, ich denke, dass Gordon Wasson, den ich einmal getroffen habe, ein extrem interessanter und wichtiger Mann war. Aber offen gesagt glaube ich, dass wir unser gegenwärtiges Denken über eine alte Tradition stülpen, die ein ganz anderes Denken, eine andere „Sprache“ und eine kulturell sehr verfeinerte Art die Welt wahrzunehmen hatte. Wir setzen voraus, dass Soma psychoaktiv war, und obwohl ich sogar selbst psychoaktiv bin, kann ich es einfach nicht erkennen, selbst nachdem ich hunderte von vedischen Ritualen beobachtet und all diese Jahre mit Babas zusammengelebt habe. Ich würde nach psychoaktiven Substanzen eher in den schamanischen und den Stammeskulturen als unter den kultivierten Brahmanen-Priestern suchen. Und man vergesse nicht, die vedische Kultur ist nur ein winziger Teil der riesigen indischen Tradition. Das vorausgesetzt, verstehen wir in meiner Tradition das Soma der Veden als Somlata, das Gestrüpp, das im Punjab wächst. Es gab und gibt sehr spezifische Bedingungen für die Auswahl und die Ernte von Somlata, an die man sich halten muss, wenn man das Somlata in der vorgeschriebenen Weise verwenden möchte.

Hanfblatt: Ich danke dir.

Baba Rampuri: Liebe, Licht und Freude!

Das Buch:

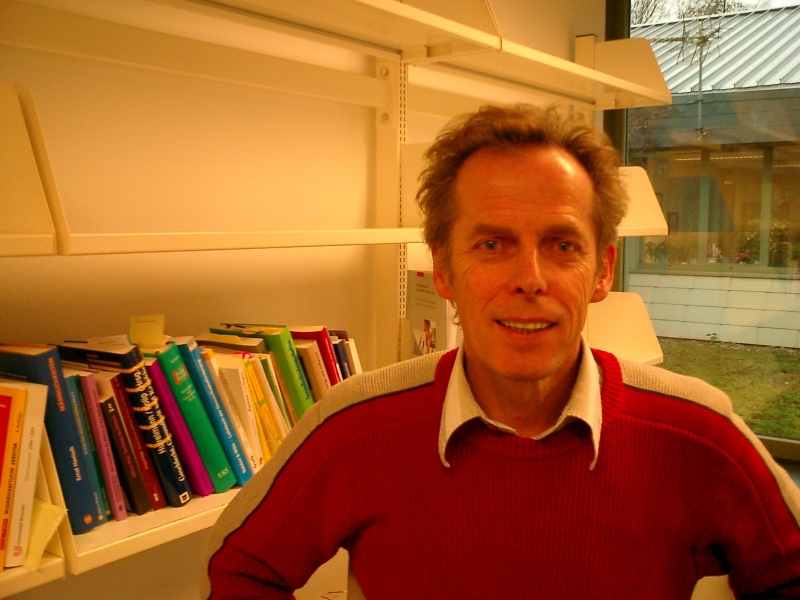

Baba Rampuri

„Baba.

Autobiography of a Blue-Eyed Yogi“

Bell Tower, New York 2005

Englisch, Geb. mit Su., 244 S.

ISBN 1-400-8038-X

23 US-Dollar

Homepage: www.rampuri.com

Dieses Buch bei Amazon neu oder gebraucht bestellen:

]]>

zurück zur Startseite von Jörg Auf dem Hövel mit weiteren Interviews und Artikeln