„Alkoholfrei und spritzig“

Copyright by/ von Achim Zubke, Hamburg (1. Auflage in limitierter (23) signierter Printform zum 30.6.2017 anlässlich des Mate-Verwertungs- und -Brausen-Symposions „Mate in Berlin“ in der Brasilianischen Botschaft in Berlin), korrigierte und erweiterte Auflage Stand 23.10.2021) mit Abbildungen

Seit etwa 9 Jahren gibt es im Rahmen eines Kreativitätsbooms bei der Herstellung von Limonaden und Erfrischungsgetränken auch eine Fülle an neuen koffeinhaltigen Mate-Brausen und Mate-Eistees. Anfang 2018 sind mehr als 40 verschiedene Anbieter mit Dutzenden von Mate-Getränken am Markt. Natürliche Zutaten, Bio, Fairtrade, Solidarität und Originalität spielten immer öfter eine Rolle bei der Kreation neuer Produkte dieses stimulierenden Getränke-Typs. Es ist im Rahmen dieser innovativen Welle interessant, sich mit der tatsächlichen Geschichte der Mate-Brausen jenseits von Marketingkampagnen zu beschäftigen, um von ihr zu lernen.

Die koffeinhaltige Mate-Brause „Club Mate“ der Brauerei Loscher wird in den 1990er Jahren zu einem Lieblingsgetränk städtischer Party- und Hacker-Szenen

In der Mitte der 1990er Jahre entdeckten Berliner Freaks, Raver und Hacker, aus der Techno- und der Computer-Szene eine koffeinhaltige Brause auf Basis des südamerikanischen Mate-Tees, die von der Brauerei Loscher in Münchsteinach in Mittelfranken als Nebenprodukt produziert wurde: „Club-Mate“. Sie organisierten über ein kollektives Vertriebssystem („KGB“) den Nachschub ihres stimulierenden neuen Lieblingsgetränks direkt vom Hersteller, der Brauerei, deren damaliger Besitzer Andreas Loscher auch die Abnahme seines Bieres einforderte. Frederick Over war einer dieser Getränkehändler, der noch heute aktiv ist.

In Hamburg kannte man das Getränk in der Hausbesetzer-Szene über Selbstversorger und alternative Getränkehändler noch als GEOLA-„Club Mate“ bereits schon seit Ende der 1980er Jahre. Orte der nächtlichen Party- und der nerdigen Hacker-Kultur um den Chaos-Computer-Club harrten der Belieferung. Der für ein Mate-Gebräu mittels Zitronen- und Kohlensäure bei niedrigem Zuckergehalt relativ angenehme Geschmack und der deutlich spürbare Koffein-Gehalt boten unter den sprudelnden Kaltgetränken bei mäßigem Preis für die Halbliterflasche mit Schraubverschluss gerade Nachts eine gute Alternative zu süßen Colas und künstlich schmeckenden Energy-Drinks. Ohnehin blühte in dieser Boomzeit der elektronischen Tanzmusik eine neue städtische Club-Kultur. Dort stieg das Interesse an nichtalkoholischen Flüssigkeits- und Energiespendern. Da passte der undergroundig klingende Name „Club-Mate“ auch mit seiner scheinbaren Doppeldeutigkeit.

Tatsächlich handelt es sich bei „Club-Mate“ nicht um eine Neuerfindung. 1994 hatte die Brauerei Loscher von dem Unternehmen GEOLA-Getränke Latteyer & Sauernheimer eine Lizenz zur Herstellung von „Club Mate“ erworben. Sie stammte dadurch praktisch von dessen Inhaber Hans Sauernheimer, der seinen Betrieb altersbedingt abwickelte. Dieser hatte 1957 die Tochter des Getränkeherstellers Georg Latteyer aus Dietenhofen in Mittelfranken geheiratet, der wiederum auf einer Ausstellung im Jahr 1924 einen alkoholfreien Mate-Sekt namens “Sekt-Bronte” entdeckt und die Lizenz zu dessen Herstellung und Vertrieb in seiner Region erworben haben soll. Die Firma Latteyer hatte Gasthäuser und Privatleute in Dietenhofen und Umgebung versorgt. Durch den Zweiten Weltkrieg war die Herstellung von „Bronte“ zum Erliegen gekommen. Doch sei nach Kriegsende das „Bronte“ noch so bekannt gewesen, dass man mit der Herstellung wieder begonnen habe. In den 1950er Jahren sei aus „Bronte“ dann „Club Mate“ geworden. Das Ehepaar Sauernheimer habe Produktion und Vertrieb verbessert und erweitert. Durch Selbstabholer sei das Getränk bis Ulm, Aschaffenburg oder Hamburg gekommen.

Am Anfang stand der Mate-Baum

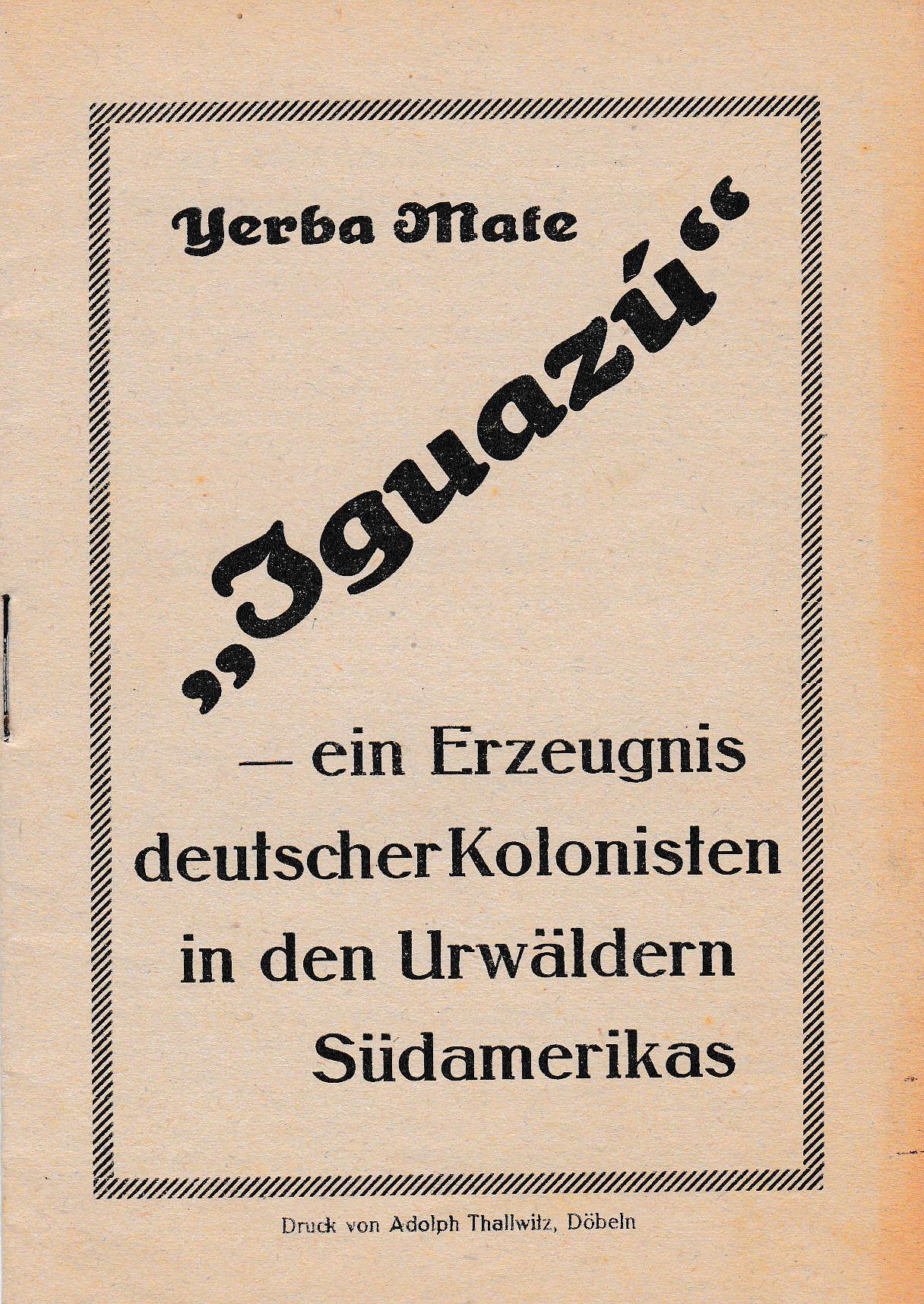

Tee-Getränke aus den auf unterschiedliche Weise getrockneten, gedarrten, gerösteten, gelagerten und zerkleinerten Blättern und Stengeln (Yerba Mate oder Matte) des Mate-Baumes (Ilex paraguariensis) sind in dessen Herkunftsgebieten im Süden Brasiliens (Paranatee), in Paraguay (Paraguaytee oder Paraguaythee), in Argentinien (besonders bei den „Gauchos“) und darüber hinaus in Uruguay seit Jahrhunderten beliebt („Nationalgetränk“). Auch im Süden Chiles wird Mate konsumiert. Historisch wurde er bis nach Peru gehandelt. Lange wurden die Blätter in Wäldern (Yerbales) von wild wachsenden Bäumen unter schwierigen Bedingungen von Matepflückern gesammelt. Verwechslungen und Verfälschungen waren nicht ungewöhnlich. Jesuiten pflanzten den Baum („Jesuitentee“) zwar bereits im 18. Jahrhundert an, ertragreiche Plantagen wurden aber erst ab Ende des 19. Jahrhunderts vor Allem von deutschen Pionieren zuerst in Paraguay, dann im Süden Brasiliens (besonders in Parana) und in Argentinien (Misiones) angelegt.

Die traditionelle Zubereitung eines starken und bitteren Aufgusses des zerkleinerten Blattmaterials (Yerba, portugiesisch Herva) in einem hohlen Flaschenkürbis (Mate), der durch ein Trinkrohr (Bombilla) geschlürft wird, fand in Europa bis heute nur wenige Liebhaber. Man versuchte deshalb immer wieder Mate (ausgesprochen wie das deutsche Wort „Matte“) als preiswerteren Tee-Ersatz zu etablieren. Schließlich enthält Mate als stimulierenden Wirkstoff im Schnitt um die 1 % Koffein (identisch mit „Matein“).

Dr. Alfred Hasterlik, Ober-Inspektor der Untersuchungs-Anstalt für Nahrungs- und Genußmittel zu München wusste 1919 zu berichten, dass die Einführung des Paraguay-Tees in Europa zwar schon öfters, so auf der Weltausstellung in Brüssel 1910 versucht wurde, aber ohne Erfolg.

Der Schweizer Chemiker Hauschild schrieb noch 1935: „Die Versuche, den Mate in europäischen Ländern einzuführen, sind bisher nicht von Erfolg begleitet gewesen.“ Dies führte er zurück auf den bestehenden großen Markt in Südamerika, die Dominanz der etablierten Koffein-Getränke Kaffee und Tee, den gewöhnungsbedürftigen Geschmack und das Zurückschrecken interessierter Geschäftsleute vor einer solch „schwierigen und unberechenbaren Aufgabe“.

Der in Zürich und Rom tätige Agrikultur-Experte Sprecher von Bernegg schrieb 1936: „Der vor Jahren prophezeite Siegeszug des Mate um die Welt läßt bis heute auf sich warten. Wird er kommen? Schwerlich! Denn seine Konkurrenten Kaffee, Tee und Alkohol kann der Mate nicht besiegen.“ Er könne aber seinen Platz neben den anderen Genußmitteln behaupten, wenn die Yerbapflanzer auf zuverlässige Qualität an Stelle von Quantität setzen würden. Die Yerba Mate sei unbestritten eine Wohltäterin der Menschheit.

Der Kaiserlich Deutsche Konsul Eduard Heinze für den brasilianischen Staat Parana, in dem damals bereits tausende deutschstämmiger Migranten meist als Landwirte lebten, vermeldete 1910, dass „Matte“ in Europa im Drogenhandel nur in geringen Mengen als Arzneimittel gehandelt und aus dem Parana nur etwas Mate nach Italien an Rückkehrer aus der Region geliefert wurde.

Schon 1907 hatte man in Brasilien mit Hilfe eines Agenten und „planmäßiger Propaganda“ vor, auch in „geeigneten europäischen Ländern“ durch „Agenturen und Verkaufsstellen, durch Zeitungsartikel und Flugschriften“ die „Aufmerksamkeit des Publikums auf das ihm unbekannte Getränk“ zu lenken. Dies sei so dann nicht erfolgt. Mate-Tee wurde in dieser Zeit und in den folgenden Jahren dennoch immer wieder in verschiedenen Medien auf Grund seiner gesundheitlichen Wirkungen, als Alternative zu Alkohol oder als stimulierendes Getränk zum Beispiel für Militärs gelobt. So auch von Heinze selbst. Dieser schlug vor, Ausschankstellen einzurichten, „in den Hauptstädten während des Winters z.B. an den Standplätzen des öffentlichen Fuhrwesens, auf den Bahnhöfen, in den Wärmehallen“, und das fertige alkoholfreie Getränk „dort zum Einstandspreise in bester Qualität und Zubereitung“ zu verschänken. „Pavillons oder Cafes brasilianischen Gepräges“ in den Großstädten würden Freunde gewinnen.

„Zwischen dem abscheulichen, bitteren und schmutzigtrüben Tranke, den der Gaucho aus schlechtem Materiale in primitiver Weise“ bereite, „und einer Tasse des hellgelben bis blaßgrünen, durchsichtigen und aromatischen Getränks, das sich bei richtiger Behandlung aus erstklassigem Matte bereiten läßt,“ bestünde „ein Unterschied wie zwischen Tag und Nacht“. Lobend erwähnte er „die Firma Dr. Graf & Co. in Berlin-Schöneberg“, die „als eifrige Vorkämpferin des Herva Matte-Verbrauchs hervorgetreten“ sei.

In Berlin braute Kapitän a.D. Lender das Mate-Erfrischungsgetränk „Yermeth“

In die 1889 gegründete Berliner Fabrik chemischer, pharmazeutischer und technischer Präparate „Dr. Graf & Comp.“ stieg 1891 der Kapitän Rudolf Lender (geboren am 8.3.1860) an Stelle des Apothekers C.B. Graf ein und wurde so Partner von Fr. Piekenbrock dem zweiten Inhaber. Schon 1892 war er alleiniger Inhaber. Man stellte „Schuppenpanzerfarbe“ als Rostschutzfarbe, schnell trocknende Leinölfirniß und das Holzschutzmittel „Berliner Carbolineum“ her, außerdem „Boroglycerinlanolin“, eine Salbengrundlage. Dies blieb auch in den kommenden Jahren so. Im Jahr 1905 kam dann zunächst in der Hauptstrasse 25 in Berlin-Schöneberg durch die „Yermeth-Compagnie“ die „Fabrikation der Yer-Präparate“, also von Produkten auf Basis der Yerba Mate, hinzu. Eines dieser Produkte war der „Yermeth“ oder „Jermeth“, ein kohlensaures Getränk und somit ein Vorläufer der heutigen Mate-Brausen. Man bewarb es am 17. Mai 1905 in der Berliner Börsenzeitung (Nr. 229): „Wer sein Leben zu verlängern strebt, trinkt Yermeth, ein neues nerven- und muskelstärkendes, durstlöschendes Gesundheits- und Volksgetränke. Yermeth ist ein Typ für sich! Yermeth ist nicht zu verwechseln mit den bisher üblichen Getränken. Jedes Hotel, Restaurant, Cafe und Conditorei, denen das Wohl der Gäste am Herzen liegt, hält vorrätig: Yermeth mild und herb (absolut zuckerfrei). Prospekte und Gutachten erster ärztlicher und volkswirtschaftlicher Autoritäten nebst Preisverzeichnis durch Yermeth-Compagnie“. Eine Anzeigenkampagne auch in anderen Berliner Zeitungen im Mai und Juni 1905 folgte. Im Vorwärts (Nr. 116 vom 19. Mai 1905, 8) wurde postuliert: „Yermeth beseitigt Kopfschmerz, Sodbrennen, Alkoholbeschwerden u. Ist vorzüglich gegen Gicht. Yermeth wirkt appetitanregend sowie unbedingt günstig auf Nieren und Blase“. 1906 nunmehr mit Basis in der Belziger Str. 61 bewarb man im „Führer duch den Berliner Zoologischen Garten“ mit „Yermeth ein wirkliches Erfrischungsgetränk“. Das kohlensäurehaltige Getränk wurde in Flaschen (die zuckerfreie Variante zu 10 Pfennigen) höherpreisig als Bier und andere konkurrierende Getränkeverkauft.

Der Privatdozent an der Universität Breslau Hubert Winkler berichtete 1912: „Eine so große Rolle der Mate für den Innern Handel Südamerikas spielt, so wenig hat er sich bisher in Europa als Ersatz für chinesischen Tee Eingang verschafft. Auch in anderer Form hat man es versucht. So ist unter dem Namen Yermeth in Deutschland ein bierähnliches Getränk hergestellt worden.“

Gehes Codex in der 2. Auflage von 1914 erwähnt neben „Yermate“ = „Matetee“, „Yer“, einen „Extrakt aus Yerba Mate“, „Yerbin“ = „Pulver und Tabletten aus Foliae Mate“ zur „Herstellung von Matetee“, „Yerkakao“ = „Mate enthaltender Kakao“, „Yerkolade“ = „Mate enthaltende Schokolade“, „Yerwein“ = „Mate enthaltender Wein“ und schließlich „Yermeth“, „ein kohlensäurehaltiges Getränk aus Yerba-Extrakt, Natriumbikarbonat und -zitrat“ als „alkoholfreies Getränk“, obendrein „Jer“, „Jermate“ und „Jermeth“, alle ohne Herstellerangaben.

Gehes Codex in der 5. Aufl. von 1929 erwähnt noch „Jer“-Zubereitungen der „Firma H. Graf & Co.“ als den wirksamen Bestandteil des Paraguaytees enthaltend, „Jermeth“ als „eine Flüssigkeit“. An anderer Stelle beschreibt der Codex „Yermeth“ der gleichen Firma als „ein kohlensäurehaltiges Getränk aus Yerba-Extrakt, Natriumbikarbonat und -zitrat…als alkoholfreies Getränk“.

1907 präsentierte man sich auf einer großen Militär- und Kolonialausstellung in einem Park in Berlin-Schöneberg am Bahnhof Friedenau als Fabrik chemisch-technischer, pharmazeutisch-kosmetischer Präparate und Nahrungsmittel mit der neuen Adresse Berlin-Schöneberg, Hauptstr. 25, nicht nur mit „Dr. Grafs Byrolin-Präparaten zur Hautpflege“ und „Schuppenpanzerfarben, besten und billigsten Rostschutz- und Dauerfarben für alle Zwecke“, sondern stellte auch „Dr. Grafs Yer-Präparate, diätetische Präparate, Yermate, Yer und Yermeth“ aus. Man war stolz darauf „Königlich Rumänischer Hoflieferant“ zu sein und „45 hohe und höchste Auszeichnungen“ für seine Produkte erhalten zu haben, so zuletzt in Mailand (1906, „Goldene Medaille“) und Wien (1904, „II. Staatspreis“). In Wien VI/I hatte man in der Kopernikusgasse 10 eine „Filiale“. Sie soll auch 1914 noch bestanden haben, aber nicht mehr an dieser Adresse. 1914 hatte man wohl auch einen Vertreter in München.

Bis 1908 hatte sich die Firma das Namensrecht für „Yer“ und eine „Yermeth-Comp. Lender & Co. “ in Schöneberg bei Berlin die Namensrechte für „Yerbin“, „Yerm“, „Yermal“, „Yermate“, „Yermon“ und „Yermeth“ für Sammelwaren sichern lassen. Als „Y Cabinet“ bewarb man „mild, herb, völlig zuckerfrei“ „Yermeth nerven u. muskelnstärkendes durststillendes Gesundheitsgetränk gekühlt zu trinken“.

1912 zog man in die Kurfürstenstr. 166 um und hatte Fabrikanlagen und Hauptkontor in Neubabelsberg in der Berliner Str. 48-58. Ab 1913 scheint man die „Yer-Präparate“ nicht mehr produziert oder vertrieben zu haben. Nach dem 1. Weltkrieg im Jahr 1919 existierte die Firma in Berlin nicht mehr. Der Kapitän a. D. Rudolf Lender starb am 4.12.1923 und wurde auf dem Alten Friedhof in Potsdam beerdigt.

Die Mate-Brause „Yermeth“ wurde von Apotheker Obst in Bayreuth erfunden und vermarktet

In Hahn und Holferts lexikalischem Werk von 1906 wurde „Yermeth“ bereits beschrieben: „Yermeth ist ein alkoholfreies, kohlensäurehaltiges Getränk, das aus Paraguaytee oder Mate hergestellt ist und außerdem etwas zitronensaures Natrium und Natriumkarbonat enthält…Das Getränk wirkt außerordentlich belebend und wird sich unter anderem auch vorzüglich zum Füllen der Feldflaschen der Touristen, Radfahrer etc. eignen.“ Als Fabrikant wird „Obst in Bayreuth“ genannt.

Hartwich schrieb in seinem Standardwerk zu den Genussmitteln 1911: „Wie aus anderen verwandten Genußmitteln hat man auch aus dem Mate noch andere gut mundende Getränke … hergestellt: „Yermeth“ wird als bierähnliches aber alkoholfreies Getränk beschrieben, das neben den Bestandteilen des Mate Zitronensäure, Zucker und Kohlensäure enthält. Eine deutsche Yermethgesellschaft will das Getränk im großen darstellen. Ferner hat man in Wasser lösliche Pastillen gemacht, die den Namen „Yerbin“ führen.“

Sprecher von Bernegg schrieb 1936: „Es ist mehrmals versucht worden, aus Yerba Mate dem europäischen Geschmacke besser entsprechende Getränke zu fabrizieren, als es der gewöhnliche Mate ist. Apotheker Obst in Bayreuth stellte ein bierähnliches, aber alkoholfreies Getränk, den „Yermeth“ her, der neben den Bestandteilen des Mate noch Kohlensäure, reines zitronensaures Natron, Natriumkarbonat und Rohrzucker enthielt, und die Wirkungen des Paraguaytee gehabt haben soll…Es ist uns nicht bekannt, welchen Erfolg diese Produkte in Deutschland hatten, und ob es wirklich, wie geplant war, zur Herstellung im großen durch die deutsche Yermethgesellschaft gekommen ist.“

Bei dem Getränkeproduzenten dürfte es sich um den in Bayreuth tätig gewesenen Apotheker Hugo Obst gehandelt haben. Der Apotheker Hugo Obst in Wriezen an der Oder / Regierungsbezirk Potsdam, heute Brandenburg (möglicherweise dort in der Adler-Apotheke tätig gewesen) erwarb im Dezember 1898 vom Apotheker Leonhard Schröppel zum 1. April 1899 die damals schon historische Mohren -Apotheke in Bayreuth, Maximilianstraße 57 . Im Adreßbuch von 1904/05 ist Hugo Obst nicht nur bei den Apothekern, sondern auch unter den Mineralwasserfabrikanten genannt. Das spricht dafür, dass er zwischenzeitig in eine professionelle „Yermeth“-Produktion ein stei gen wollte .

1 903 w u rd e in der „Pharmaceutischen Centralhalle“ von „Dr. F.“ in einem vielzitierten Artikel ein neues alkoholfreies Getränk namens „Yermeth“ vorgestellt. So heisst es dort: „Es unterliegt keinem Zweifel, daß den alkoholfreien Getränken schon jetzt eine gewisse wirtschaftliche Bedeutung zukommt. Noch vor einigen Jahren hat man kaum hiervon etwas gehört, jetzt aber finden wir auf dem Markte schon die verschiedenartigsten Präparate. Unter den ersten alkoholfreien Getränken treffen wir das alkoholfreie Bier an, später kamen Frucht- und Milchpräparate in den Handel wie Pomril, Frutil, Adsella. Auch wurden von verschiedener Seite alkoholfreie Weine fabriciert. Jüngst wurde nun ein Präparat in die Ö ffentlichkeit gebracht, welches als Ausgangsmaterial den Paraguaytee oder Mate ben ü tzt…Diesen Tee ben ü tzt nun Obst in Bayreuth zur Darstellung eines alkoholfreien, prickelnden Getränkes, welches er «Yermeth» nennt. Nach Angabe des Erfinders ist das Herstellungsverfahren ein ziemlich compliciertes, es werden dabei nur Maschinen und Apparate verwendet, welche in hygienischer Beziehung den strengen, neuzeitlichen Anforderungen entsprechen. Zur Fabrikation desselben gelangt nur keimfreies Wasser. Der Preis des Yermeth ist niedrig, 10 Flaschen = Mk. 1,20 ausschließlich Glas.“ (Anmerkung: Und entsprach damit in etwa dem Flaschenpreis von Bier.) „Es ist durchaus frei von Alkohol, reich an Kohlensäure und an Stof f en, die den Wert des Mate bedingen, Kaf f ein, Kaffeegerbsäure und Pflanzeneiweiß. Außerdem enthält das Getränk etwas citronensaures Natrium und Natriumbikarbonat. Das schädliche Teeöl ist zum Verschwinden gebracht. Daß das Getränk außerordentlich belebend wirkt, kann Referent bestätigen. Es wird sich das Getränk u. a. auch vorzüglich zum Füllen der Feldflaschen der Touristen, Radfahrer etc. eignen; überhaupt für Leute, welche intensiv zu arbeiten pflegen, dürfte sich das Getränk empfehlen. Was den Geschmack betrifft, so sei darauf hingewiesen, daß schließlich der Geschmack eines jeden Getränkes gewöhnt werden muß.“

1904 erschien im Tropenpflanzer von H. Metzger ein Artikel, in dem er berichtet e : „Aus den Yerbablättern wird durch Apotheker H. Obst in Bayreuth ein bierähnliches, alkoholfreies Getränk, „Yermeth“ genannt, hergestellt, das in hohem Grade durststillend und erfrischend ist. Es enthält au ß er den Stoffen der Yerba nur noch Kohlensäure, zitronensaures Natron und Natriumkarbonat, beides in chemisch reinster Form, neben einem geringen Prozentsatz besten Rohrzuckers. Yermeth hat dieselben Wirkungen wie Paraguaytee und ist daher bei denselben Krankheiten wie der Tee zu empfehlen; da es auch säuretilgend wirkt, ist es ein gutes Mittel gegen Sodbrennen. Als wohlschmeckendes Erfrischungsgetränk wird es allen Limonaden, Sodawässern u. dgl. bald den Rang streitig gemacht haben, zumal es alle diese durch seinen Coffeingehalt an anregender Wirkung übertrifft. Es wäre ein volkswirtschaftlicher Segen, wenn es gelänge, Yermeth auch in Südamerika herzustellen. Bei dem geringen Preise der Yerba drüben würde es sich au ß erordentlich billig herstellen lassen und dem dort leider so sehr beliebten und verbreiteten Alkohol bedeutungsvolle Konkurrenz machen. Vor wenigen Wochen hat sich eine Vereinigung zur Errichtung einer Deutschen Yermeth-Gesellschaft gebildet. Hofleutlich kommt die Gesellschaft bald zustande und schreitet das Unternehmen rasch voran, denn damit wäre auch den Yerba-Pflanzern wieder ein neues Absatzgebiet gescha ff en. Wir glauben, da ß gerade Kultur-Yerba, die wegen ihres schwachen Aromas in Deutschland doch als Tee weniger Anklang finden wird, sich zur Herstellung des Yermeth besonders eignen wird.“ Er schrieb auch “ Das einzige Import- und Versandhaus für echten Paraguaytee in Deutschland ist das von Friedr. C. Sommer in Forst i. Lausitz, zugleich Verkaufsstelle für Yermeth und Yerbin. Diese Firma hat sich um die Bekanntmachung und Verbreitung von Yerba-Mate bereits gro ß e Verdienste erworben und scheut weder Opfer noch Mühe, um diesem so vorzüglichen Getränk die ihm gebührende Würdigung zu verschaffen. „

Die Firma des Forster Kaufmanns Friedrich Sommer residierte mit dem Zusatz „Import, Export und Kommissionsgeschäft“ zwischen 1901 und 1907 nachweislich in Forst (1897 noch nicht, 1909 nicht mehr), 1903 mit Adresse in der Kirchstraße 4, 1907 in der Amtstsr. 10.

Apotheker Obst scheint hier sowohl eine Quelle für seinen Rohstoff als auch einen Vertreiber seiner Produkte gefunden zu haben.

1903 wies der Referent Dr. Beck während eines Vortrags auf das neue Getränk hin:

„Schließlich möchte ich Sie bitten, die Bestrebungen zu unterstützen, ein Getränk ausfindig zu machen, das erfrischend und belebend wirkt, ohne Alkohol zu enthalten und auch ohne die aufregende und den Schlaf störende Wirkung von Kaffee und Tee. Ich glaube ein solches Getränk in dem unter dem Namen Mate-Tee bekannten Auguß des „Paraguay-Tees“ gefunden zu haben und möchte Ihnen empfehlen dasselbe zu versuchen. Ein Aufguß davon mit wenig Zucker und etwas Zitronensäure ist kalt genommen, ein sehr erfischendes, belebendes und wohlschmeckendes Getränk, nach dessen Genuß man vorzüglich schläft, das nebenbei den Appetit anregt und durch seinen Gehalt an Theobromin auch diuretisch wirkt. Ein daraus hergestelltes mit Kohlensäure imprägniertes Getränk „Yermeth“ steht zum Verkosten im Saale aufgestellt; nach meiner Meinung schmeckt dasselbe zu sehr nach Extrakt und erinnert darum an die Apotheke.“

In der „Oberfränkischen Zeitung“ (Nr. 221) vom 10. August 1904 wurde Yermeth in einer Anzeige beworben:

„Yermeth,einzigartiges, ungekünsteltes Erfrischungsgetränk aus Paraguaytee, alkoholfrei, keimfrei.

D.R.P. 148906. Gesetzl. Gesch. 604C1. Prämiiert Stettin 1903.

Wer sich in der heissen Jahreszeit, bei Aufenthalt in schwülen Räumen, bei schwerer, körperlicher oder geistiger Arbeit, bei anstrengenden Märschen und Radtouren, bei Spiel und Tanz eine tatsächliche Erquickung verschaffen will, eine Erquickung, die den erschlafften Körper schnell wieder kräftigt, ihm neue Anregung und Muskelspannung giebt, der trinke ein Glas gut gekühlten Yermeths.Wir bringen herbes und mildes Yermeth in den Verkehr!

Je länger Yermeth getrunken wird, desto sympathischer wird sein Geschmack, desto angenehmer offenbaren sich die von dem Consumenten unumwunden gerühmten, gesundheitlichen Eigenschaften des Getränks.

„Yermeth-Erfrischungsstellen“

Spaziergänger, Passanten, ermüdete Damen und Kinder werden für die ergebene Mitteilung Interesse haben, dass wir über ganz Bayreuth „Erfrischungsstellen“ eingerichtet haben. Diese „Erfrischungsstellen“, die sich in Drogerien, Kaufläden, Konditoreien und ähnl. Etablissements befinden, machen sich dem Passanten durch rote Plakate mit der Aufschrift in weisser Farbe: „Yermeth-Erfrischungsstellen“, bemerkbar.

In diesen „Erfrischungsstellen“ wird ein grosses Glas Yermeth (Inhalt einer ganzen Flasche) für 12 Pfg., ein halbes Glas für 7 Pfg. gereicht.

Yermeth-Depot: Mohrenapotheke Bayreuth.“

Apotheker Obst veräußerte die Mohren-Apotheke im Januar 1905 zum 1. April des Jahres an den Apotheker Wolfgang von Brocke, der außerdem den Kaufmann Ernst Kolb und den nun mehr priv aten Apotheker Schröppel mit an Bord nahm . Nach 1905 taucht Hugo Obst in den Adreßbüchern von Bayreuth nicht mehr auf.

E s ist zu vermuten, dass er die Namensrechte zur Herstellung von Yer-Produkten und Yermeth 1905 an Rudolf Lender und seine Firma „Dr. Graf & Comp.“ nach Berlin ver äußert hat.

Einer Bekanntmachung in der Pharmazeutischen Zeitung vom 02.03.1907 nach wurde über das Vermögen des Apothekers und Papierfabrikanten Carl Ferdinand Hugo Obst in Seifersdorf/ Erzgebirge am 19. Februar d. J. das Konkursverfahren eröffnet. Konkursverwalter war der Rechtsanwalt Dr. Jahn in Radeberg. Demnach dürfte Apotheker Obst also bald darauf mit seinen weiteren Unternehmungen in Sachsen e r st einmal pleite gegangen sein .

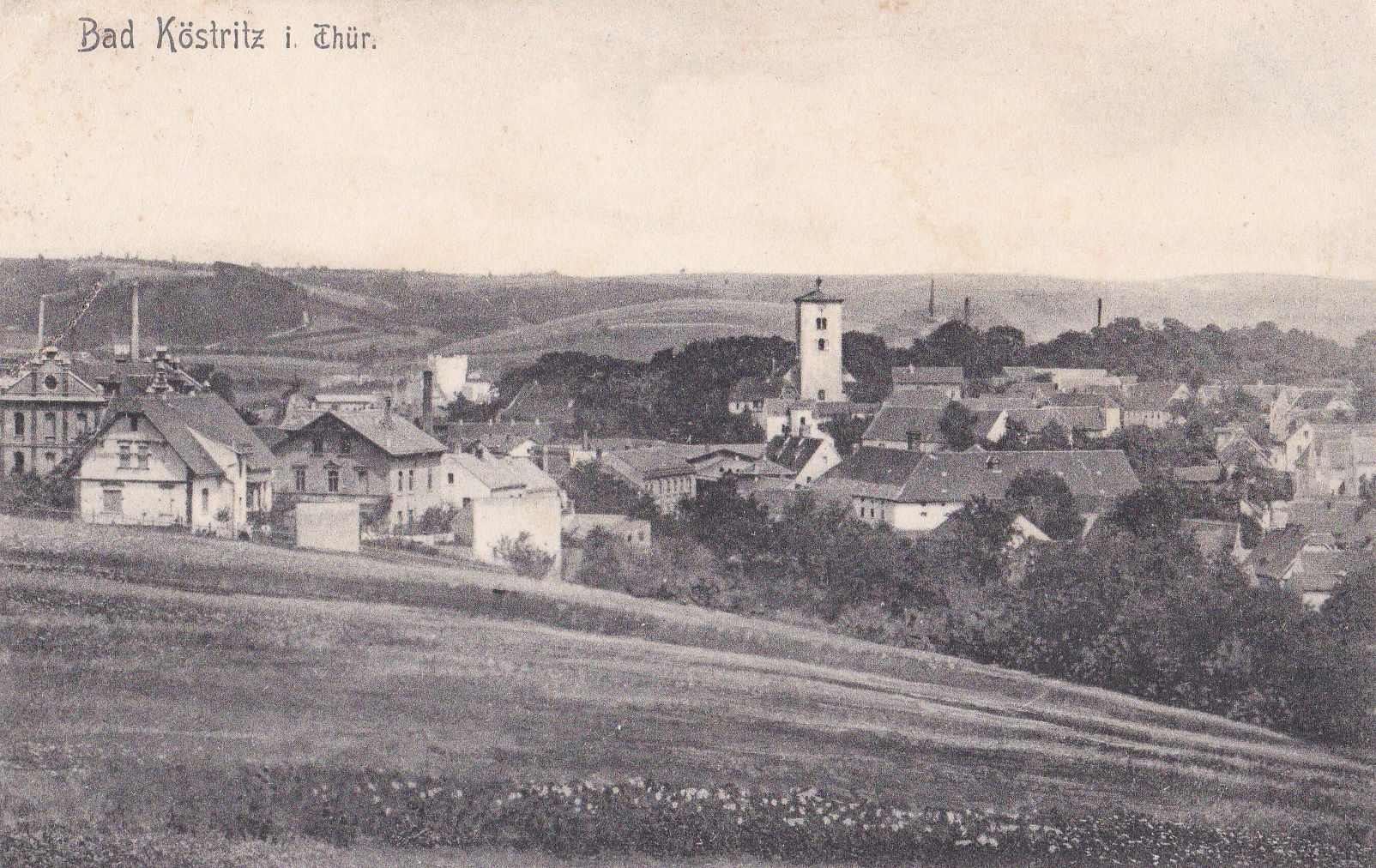

Nach seinem Konkurs kreiert e A potheker Obst in Köstritz das Mate-Getränk „Sekt Bronte“ und gründete die „Deutsche Matte-Industrie GmbH“

Die Geschichte von Apotheker Obst und seinen Mate-Vermarktungs-Ideen geht aber weiter und zwar in Köstritz. Dazu hat der Heimatverein Bad Köstritz, ins besonder e Bert Oehlgardt, ausführlich recherchiert und auch Objekte aus dieser Zeit gesammelt. D er Apotheker Hugo Obst tritt 1908 in Köstritz mit einem Vertrag in Erscheinung, in dem er dem Gutsbesitzer Rudolf Zersch gestattet, den Namen „Bronte“ für ein Matte-Getränk zu verwenden. Dieser war ab 1.4.1907 nach dem Tod seines Vaters Rudolf Zersch (13.12.1845-2.2.1907 in Meran) Mitinhaber de r Fürstliche n Brauerei Köstritz (berühmt für ihr Schwarzbier) geworden.

Den Namen „Sekt-Bronte“ hatte sich Obst patentrechtlich schützen lassen. Woher Hugo Obst die Inspiration zu dem Namen „Bronte“ hatte, ist Spekulation: Manche meinen, er käme vom altdeutschen Bronn für Brunnen und würde demnach als assoziierte Kurzform Bron-te im Sinne einer sprudelnden Brunnen- Matte meinen . Vielleicht gefiel ihm aber auch einfach nur der Name Bronte.

Die Gutsbesitzer und Brüder Rudolf und Theodor Rudolf Kurt bo ten einen im Rahmen des Neubaus der Fürstlichen Brauerei von 1906- 1908 frei gewordene n Gebäudekomplex aus dem Jahr 1876 in der Eleonorenstraße (10) als Produktionsstätte an . Die Produktion des “ Bronte“- Getränks scheint lokal so erfolgreich gewesen zu sein, dass Obst den Oberförster Otto Schade aus Tautenhain für sein Projekt und eine Kapitalinvestition gewinnen konnte . Mit ihm gründet e er am 29. April 1911 im Gasthaus Plöthner in Reichardtsdorf die „Deutsche Matte – Industrie Köstritz G.m.b.H.“ Mit am Start waren Rudolf und Kurt Zersch, die d ie erwähnten Gebäude zur Verfügung stellten, die noch heute als „die Bronte“ bekannt sind . Geschäftsführer wurde der Kaufmann Friedrich Schneider , später abgelöst von Franz Müller. Ziel war die industrielle Verwertung der „Matte“ und der Vertrieb daraus gewonnener Produkte, insbesondere zur Herstellung alkoholfreier Getränke. Obst brachte Gerätschaften zur Verarbeitung und die Kenntisse aus seinen bisherigen Unternehmungen ein.

Man erschuf wohl auf Basis des Vertriebsnetzes der Brauerei sofort Filialbetriebe zur Herstellung der „Bronte“ in Gera, Leipzig, Dresden und sogar in Suttgart und an anderen Orten. Sie mussten sich verpflichten, bestimmte Mengen an Mate-Konzentraten (z.B. „Doppel-Fluid“) zur Zubereitung der „Bronte“ zu Festpreisen abzunehmen. Die einfache „Bronte“ wurde durch den Zusatz von Kohlensäure zu „Sekt-Bronte“. Die sprudelnde „Sekt-Bronte“ wurde in 250 ml- und 500 ml-Flaschen abgefüllt und verkauft. Der Preis für diese betrug zunächst 12 bzw. 16 Pfennige. Das Etikett wurde von Köstritz aus vorgegeben. Man visierte die Gastronomie und alle möglichen Getränkeverkaufsstellen an, aber auch Privatpersonen. Diesen offerierte man „die Bronte“ zum selber brauen eines braunen Getränks für diverse Gelegenheiten und Krankheiten als „Labetrunk in der Westentasche. Bierähnlich, würzig, schäumend, unschädlich!“ (Anzeige für Bronte in den Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 103,13, vom 17.4.1910). Die „Deutsche Matte-Industrie-Teilfabrik G. Roßberg“ in der Polierstraße 19 in Dresden warb in der Sächsischen Volkszeitung Nr. 120, 8, vom 26. Mai 1912: „Trinkt Sekt-Bronte! Hervorragendes Erfrischungsgetränk ohne Alkohol. 25/2 Fl. Mk. 3.-, 20/1 Fl. Mk. 3.60 frei Haus.“ Der Unternehmer Hans Stützel warb als „Alleiniger Fabrikant für die Oberämter Aalen, Ellwangen, Heidenheim und Neresheim“ in Württemberg auf einer Werbemarke mit „Trinkt Hasta=Brause – Limonaden und Sekt=Bronte“.

Man bewarb Sekt-Bronte als „von wissenschaftlichen Autoritäten seiner gesundheitlichen Werte wegen zum Genusse empfohlen“ als „ein Haustrunk ersten Ranges!“ und hob den „vornehmen Geschmack“ (Sächsische Volkszeitung Nr. 176, 4, v. 1. August 1913) hervor. Bei Ullmann hieß es 1914: „Sekt-Bronte schmeckt, wie Verfasser dieser Zeilen fand, angenehm nach Apfelsaft.“

Daneben verrtrieb man eine mit Wasser zuzubereitende Zweiphasen-Brause-Mischung „Bronte“ mit „Fruchtsalzen“. Sie wurde als „einzigartiger Grundstoff zu einem höchst angenehm schmeckenden, schäumenden Restaurierungs-Getränk“ beworben.

Eine ähnliche „Tafel-Bronte“-Mischung insbesondere gegen Sodbrennen, Kopfschmerzen und Kater enthielt zusätzlich die Salze des künstlichen Fachinger Mineralwassers. Sie sei im sozialen Kontext auch gut als täuschend echt wirkendes Bier-Ersatzmittel geeignet. Für Diabetiker entwickelte man eine „Dia-Bronte“. Ein alkoholisches Produkt war „Denik`s Matte-Medizinal-Wein“. Auch ein aufbereiteter Parana-Mate-Tee namens „Rio-Matte“ und ein Instant-Extrakt daraus namens „Ete“ wurden verkauft.

Eine ähnliche „Tafel-Bronte“-Mischung insbesondere gegen Sodbrennen, Kopfschmerzen und Kater enthielt zusätzlich die Salze des künstlichen Fachinger Mineralwassers. Sie sei im sozialen Kontext auch gut als täuschend echt wirkendes Bier-Ersatzmittel geeignet. Für Diabetiker entwickelte man eine „Dia-Bronte“. Ein alkoholisches Produkt war „Denik`s Matte-Medizinal-Wein“. Auch ein aufbereiteter Parana-Mate-Tee namens „Rio-Matte“ und ein Instant-Extrakt daraus namens „Ete“ wurden verkauft.

In einem Schreiben (von Schneider) vom 19. Dezember 1913 (bei Borges de Medeiros) stellte sich die Deutsche Matte-Industrie mit ihren Produkten, insbesondere dem Erfrischungsgetränk „Sekt-Bronte“, auf Anraten des in Brüssel (38 Avenue Maurice-Ixelles) ansässigen Autoren und Propagandisten für Brasilien Henrique Schüller beim Brasilianischen Minister für Landwirtschaft, Industrie und Handel vor. Man erwähnte, dass der Direktor des technisch-wissenschaftlichen Bereichs des Unternehmens, der Apotheker Hugo Obst, wegen Krankheit von seinem Posten zurück getreten war. Nach 16 jähriger Forschung habe der Apotheker es geschafft, den „Sekt Bronte“ auf Mate-Basis zu entwickeln. Das ist interessant, da es, wenn man 1911 als Erscheinungsjahr des professionell vertriebenen „Sekt Bronte“ zu Grunde legt, heißen würde, dass Obst bereits 1895 mit dem Experimentieren bezüglich der Gewinnung von Mate-Produkten (vermutlich in Wriezen/ Oder) begonnen hatte. Den Erfolg des „Sekt-Bronte“ in Deutschland maß man daran, dass in den vorangegangenen 2 Jahren 60 Fabrikationsstellen gegründet wurden. Die Zweigstellen würden mit preiswerten Grundstoffen versorgt. Die Flasche „Sekt-Bronte“ dürfe nicht für weniger als 15 Pfennige an Privatpersonen verkauft werden. Die Beschaffung des Matte-Rohstoffes sei schwierig. Auch seien die positiven Eigenschaften der Matte in Deutschland noch nicht genug bekannt. Zufrieden sei man damit, dass mehrere Schiffe der Kaiserlichen Marine Anlagen eingerichtet hätten, um den „Sekt-Bronte“ herzustellen. Die deutsche Industrie sei auch bereit, dieses anregende Getränk in die Gewohnheiten ihrer Arbeiter und Angestellten einzuführen: Besonderes Interesse an der „Sekt-Bronte“ zeigten zum Beispiel die „Höchster Farbwerke“. Wegen der Bemühungen von Henrique Schüller in Brüssel organisiere man auch ein Zweigwerk von „Sekt-Bronte“ in Belgien. Man habe im letzten Jahr allein für „Sekt-Bronte“ 25.000 Kilo Matte verbraucht. Von 1913-1914 erwarte man einen Verbrauch von 35-40.000 Kilo. Man rechne mit einer jährlichen Steigerungsrate von mindestens 10.000 Kilo. Man betonte das hohe Entwicklungspotential auch für diverse andere Matte-Produkte. Bezüglich der ausgezeichneten physiologisch-diätetischen Eigenschaften zitierte man den Karlsbader Arzt Dr. T. Lorand. Um den Matte-Verbrauch zu verzehnfachen empfahl man verstärkte Werbung für Matte im Besonderen und Brasilien auch als Einwanderungsland im Allgemeinen.

In einem Schreiben (von Schneider) vom 19. Dezember 1913 (bei Borges de Medeiros) stellte sich die Deutsche Matte-Industrie mit ihren Produkten, insbesondere dem Erfrischungsgetränk „Sekt-Bronte“, auf Anraten des in Brüssel (38 Avenue Maurice-Ixelles) ansässigen Autoren und Propagandisten für Brasilien Henrique Schüller beim Brasilianischen Minister für Landwirtschaft, Industrie und Handel vor. Man erwähnte, dass der Direktor des technisch-wissenschaftlichen Bereichs des Unternehmens, der Apotheker Hugo Obst, wegen Krankheit von seinem Posten zurück getreten war. Nach 16 jähriger Forschung habe der Apotheker es geschafft, den „Sekt Bronte“ auf Mate-Basis zu entwickeln. Das ist interessant, da es, wenn man 1911 als Erscheinungsjahr des professionell vertriebenen „Sekt Bronte“ zu Grunde legt, heißen würde, dass Obst bereits 1895 mit dem Experimentieren bezüglich der Gewinnung von Mate-Produkten (vermutlich in Wriezen/ Oder) begonnen hatte. Den Erfolg des „Sekt-Bronte“ in Deutschland maß man daran, dass in den vorangegangenen 2 Jahren 60 Fabrikationsstellen gegründet wurden. Die Zweigstellen würden mit preiswerten Grundstoffen versorgt. Die Flasche „Sekt-Bronte“ dürfe nicht für weniger als 15 Pfennige an Privatpersonen verkauft werden. Die Beschaffung des Matte-Rohstoffes sei schwierig. Auch seien die positiven Eigenschaften der Matte in Deutschland noch nicht genug bekannt. Zufrieden sei man damit, dass mehrere Schiffe der Kaiserlichen Marine Anlagen eingerichtet hätten, um den „Sekt-Bronte“ herzustellen. Die deutsche Industrie sei auch bereit, dieses anregende Getränk in die Gewohnheiten ihrer Arbeiter und Angestellten einzuführen: Besonderes Interesse an der „Sekt-Bronte“ zeigten zum Beispiel die „Höchster Farbwerke“. Wegen der Bemühungen von Henrique Schüller in Brüssel organisiere man auch ein Zweigwerk von „Sekt-Bronte“ in Belgien. Man habe im letzten Jahr allein für „Sekt-Bronte“ 25.000 Kilo Matte verbraucht. Von 1913-1914 erwarte man einen Verbrauch von 35-40.000 Kilo. Man rechne mit einer jährlichen Steigerungsrate von mindestens 10.000 Kilo. Man betonte das hohe Entwicklungspotential auch für diverse andere Matte-Produkte. Bezüglich der ausgezeichneten physiologisch-diätetischen Eigenschaften zitierte man den Karlsbader Arzt Dr. T. Lorand. Um den Matte-Verbrauch zu verzehnfachen empfahl man verstärkte Werbung für Matte im Besonderen und Brasilien auch als Einwanderungsland im Allgemeinen.

Laut Sprecher von Bernegg führte Deutschland 1913 insgesamt 51.210 kg Parana- Mate ein. D amit dürfte die „Deutsche Matte-Industrie“ der bedeutendste Mate verarbeitende Betrieb der damaligen Zeit gewesen sein .

Am 27. Dezember 1913 verstarb der in Bärwalde in der Mark (Kreis Königsberg/ Neumark in Ostbrandenburg) geborene Apotheker Hugo Obst im Alter von 54 Jahren in Köstritz.

An seine Stelle trat mit Dr. Jur. Wilhelm Zersch ein dritter Bruder in den Vorstand der „Deutsche Matte Industrie“.

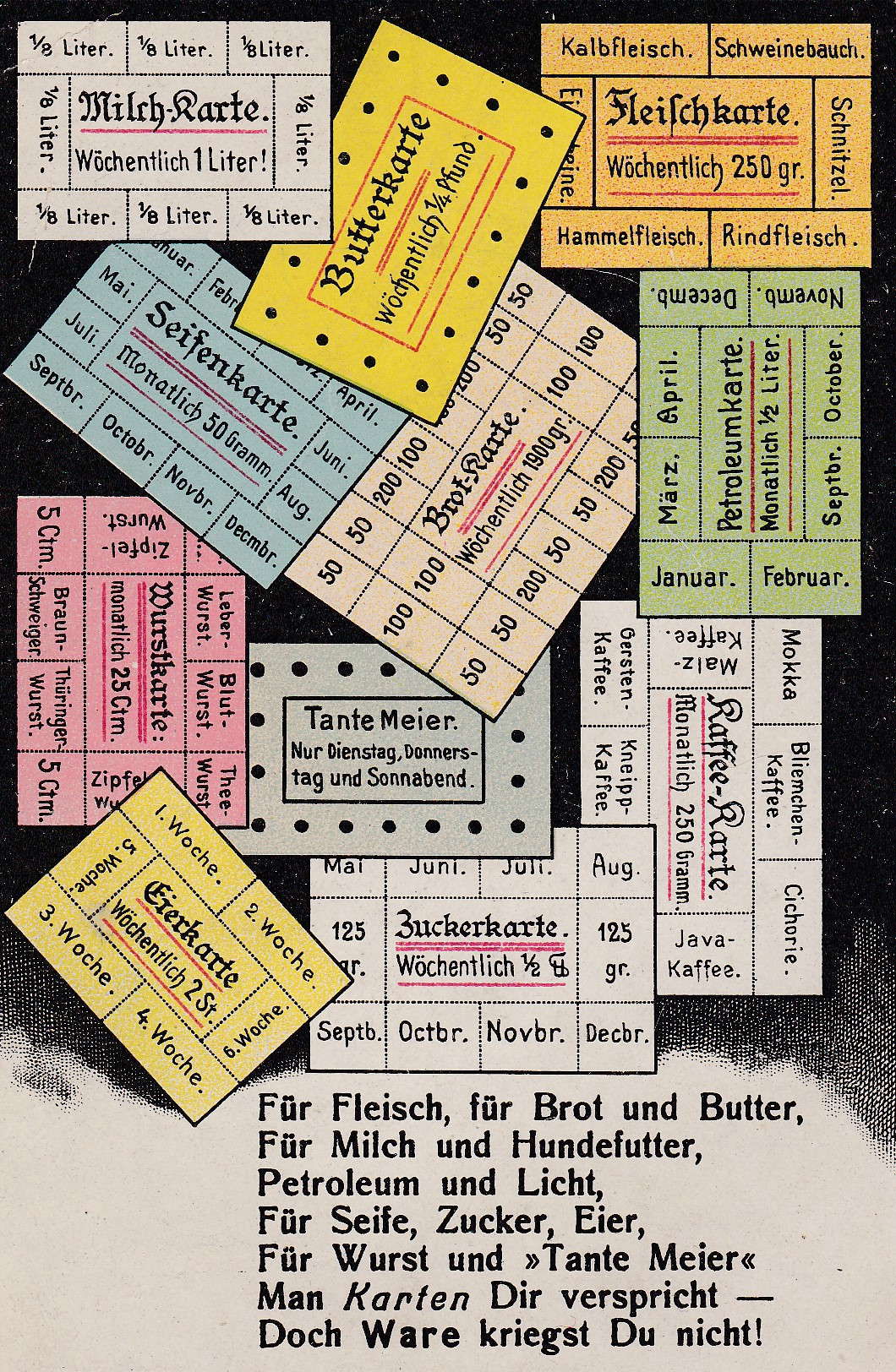

Auf Grund des 1. Weltkriegs (1914-1918) blieben die Mate-Lieferungen aus dem brasilianischen Parana aus. In der Folge ging die Firma 1915 bankrott. Die Abwicklung zog sich bis 1922 hin.

Die Köstritzer Brauer-Brüder Zersch nahmen 1926 mit der „Mate-Industrie GmbH“ die Produktion von Mate-Brausen wieder auf und produzierten „Bronte“ und „Club-Mate“

Im März 1926 erfolgte eine Neugründung unter der Bezeichnung „Mate-Industrie G.m.b.H. Köstritz i. Thür.“ Gesellschafter waren die drei Zersch-Brüder, die die Firma als Niederlage ihrer Fürstlichen Brauerei Bad Köstritz, Zeitz, ansahen. Als zusätzliche Geschäftsführer kamen der Apotheker Ernst Benzmann, Dr. Gottfried Hobus und Dr. Erhardt Teschner hinzu. Die Produktion erfolgte wieder in der „Bronte“. Ziel war die Verwertung insbesondere der Parana-Mate zur Herstellung von Getränken, Essenzen und anderer Rohstoffe.

Der Autor Otto Hintze beschrieb in einem 1927 erschienenen populären Artikel, illustriert mit Originalaufnahmen der Mate-Produktion in Brasilien der „Mate-Industrie, Bad Köstritz“ die Pflanze, den Anbau, insbesondere im Staat Parana, ihre Verarbeitung und ihren Konsum. Er wies auf den Einsatz des Mates durch Unternehmen als leistungssteigerndes Mittel für ihre Angestellten und die Bekämpfung des Alkoholismus damit durch die englische Regierung hin. Er beklagte, dass der Durchschnittsmensch zu träge sei, sich an ein preiswerteres und bekömmlicheres Getränk mit allerdings herbem, eigenartigen Geschmack zu gewöhnen, „daß er sozusagen erst liebgewinnen muß“. Für „uns Europäer“ habe man deshalb „den Originaltee einem Verfahren unterworfen, das seinen Geschmack ein wenig abändert, ohne seine Wirkung zu beeinträchtigen“. Den so bearbeiteten Tee nenne man „Rio-Mate“. Die positiven insbesondere leistungssteigernden Eigenschaften ohne unangenehme Nachwirkungen hätten dazu angeregt, „ein Erfrischungsgetränk daraus herzustellen“. Dies sei „nach vielen Versuchen, die man achtzehn Jahre lang anstellte, endlich gelungen.“ Unter dem Namen „Bronte“ komme „jetzt ein völlig naturreines Getränk aus den edelsten Mategewächsen in den Handel. Nicht nur die weinähnliche Farbe und der Kohlensäuregehalt, sondern vor allem der etwas herbe, aber vollmundige Geschmack“ gäben „diesem Getränk bei voller Alkoholfreiheit etwas, was es unter den alkoholfreien Getränken bisher nicht“ gegeben hätte. Die „Bronte“ perle und schäume im Glase wie Sekt; ihr Genuß fördere die Tätigkeit der Nieren und verwandter Organe. Man könne „Bronte“ mit Kognak oder Wein mischen um Getränke „von eigenartigem Reiz, sogar für verwöhnte Zungen“ zu kreieren. In Bowlen könne man damit den Wein und überhaupt könne man Sekt damit ersetzen, so „daß auch gewiegte Kenner den Wechsel nicht bemerken“. Aus diesen Gründen habe sich die „Bronte“ schnell das Feld erobert. Sie werde „nicht nur von Alkoholgegnern, sondern auch von Alkoholfreunden gern getrunken; besonders von Sportsleuten, Ärzten, geistig und körperlich angestrengt Arbeitenden.“ Wer einmal die „Bronte“ kennengelernt habe, werde dann auch den Mate schätzen; denn die „Bronte“ befriedige „sogar die Zunge des Anspruchsvollsten, der alkoholfreie Getränke ihres Geschmackes wegen bisher abgelehnt“ habe.

Aus rechtlichen Gründen musste die Bezeichnung „Sekt Bronte“ Anfang der 1930er Jahre in „Bronte“ umgewandelt werden. Man bewarb das Produkt als „BRONTE Mate-Tee-Sprudel“, „BRONTE aus Mate (-Tee) alkoholfrei“, „BRONTE alkoholfrei und spritzig“ oder „BRONTE das spritzige Zeitgetränk aus brasilianischem Mate“, als „wertvolles, wirklich erfrischendes alkoholfreies Anregungsgetränk“ und schenkte es in speziellen Sekt- oder Becher-Gläsern aus.

Aus rechtlichen Gründen musste die Bezeichnung „Sekt Bronte“ Anfang der 1930er Jahre in „Bronte“ umgewandelt werden. Man bewarb das Produkt als „BRONTE Mate-Tee-Sprudel“, „BRONTE aus Mate (-Tee) alkoholfrei“, „BRONTE alkoholfrei und spritzig“ oder „BRONTE das spritzige Zeitgetränk aus brasilianischem Mate“, als „wertvolles, wirklich erfrischendes alkoholfreies Anregungsgetränk“ und schenkte es in speziellen Sekt- oder Becher-Gläsern aus.

Als zusätzliches Produkt brachte man wahrscheinlich schon in den 1920er-Jahren „CLUB-MATE“, beworben als eine „Brauselimonade aus Mate Tee alkoholfrei erfrischend gesundheitsfördernd“, heraus, auf alten Werbetafeln oder auf dem Firmenbriefpapier ein hellgelbes im Becherglas serviertes sprudelndes Getränk aus eigener Flasche. Laut Auskunft von Bert Oehlgardt tauchte “ Club Mate“ ab 1926, als die Brauereibesitzer Gebrüder Zersch die Firma neu gegründet ha tt en, auf Blechschildern und Briefb ö gen gemeinsam mit (Sekt-)“Bronte“ auf . Offensichtlich wurden beide Produkte in Flaschen mit unterschiedlichen Etiketten verkauft. In den 1930er Jahren wurde „Club Mate“ in einer Broschüre gemeinsam mit „Bronte“ beworben.

Als zusätzliches Produkt brachte man wahrscheinlich schon in den 1920er-Jahren „CLUB-MATE“, beworben als eine „Brauselimonade aus Mate Tee alkoholfrei erfrischend gesundheitsfördernd“, heraus, auf alten Werbetafeln oder auf dem Firmenbriefpapier ein hellgelbes im Becherglas serviertes sprudelndes Getränk aus eigener Flasche. Laut Auskunft von Bert Oehlgardt tauchte “ Club Mate“ ab 1926, als die Brauereibesitzer Gebrüder Zersch die Firma neu gegründet ha tt en, auf Blechschildern und Briefb ö gen gemeinsam mit (Sekt-)“Bronte“ auf . Offensichtlich wurden beide Produkte in Flaschen mit unterschiedlichen Etiketten verkauft. In den 1930er Jahren wurde „Club Mate“ in einer Broschüre gemeinsam mit „Bronte“ beworben.

Vor dem 2. Weltkrieg (31.8.1939-8.5.1945) kostete die Flasche „Bronte“ 50 Pfennige. Die Kunden kreierten mit Fruchtsäften Misch-Getränke wie „Himbeer-Bronte“. De r Betrieb hatte 1935 10 MitarbeiterInnen.

Laut Sprecher von Bernegg seien 1934 insgesamt 70220 kg Parana-Yerba nach Deutschland exportiert worden, das damit nach Uruguay, Argentinien und Chile, allerdings mit großem Abstand der größte Abnehmer deutlich vor Frankreich und allen anderen Lände r n außerhalb Südamerikas war. 1928 waren es 73403 kg.

Mit dem 2. Weltkrieg kam die Produktion zum Erliegen und wurde nach 1945 nicht wieder aufgenommen. Stattdessen produzierte man verschiedenfarbige Limonaden. Nach dem Tod des letzten der drei Zersch-Brüder Kurt (17.5.1876-15.11.1928), Rudolf (11.6.1881-24.3.1939) und Wilhelm (26.7.1888-30.1.1944) als Gesellschafter wird Dr. r er. p ol. Erhardt Teschner alleiniger Vertreter der “ Mate-Industrie GmbH Bad Köstritz. Fabrik von Mate-Extrakten und Essenzen, Mate-Importhaus. In der neu gegründeten DDR (ab 7.10.1949) gliederte man die Limonadenherstellung der Köstritzer Brauerei an, (20.7.) 1950 noch unter der Bezeichnung „VVB der Brau- und Malzindustrie Mate-Industrie Bad Köstritz“. In den 1950er-Jahren baute man den gesamten Betrieb zu Wohnungen um.

Die Mate-Brausen „Bronte“ und „Club Mate“ wurden nach dem 2. Weltkrieg vom Getränkehandel „Latteyer“ in Dietenhofen weiter produziert

In einem der Lizenzbetriebe in Dietenhofen wurde die Produktion von „Bronte“ und wohl auch „Club Mate“ nach dem Krieg in kleinem Umfang wieder aufgenommen. Dabei handelt es sich um ein e n ursprünglich 1898 von Andreas Weber gegründeten am Marktplatz ansässigen und 1913 von Georg Latteyer aus Rothleiten erworbenen Getränkehandel, der selbst sozusagen als kleine Limonadenfabrik alkoholfreie Süßgetränke und Brausen herstellte. 1957 wurde Hans Sauernheimer (geb. 23.4.1929) Mitinhaber der Firma „Latteyer“, die dann zur Firma “ Latteyer & Sauernheimer“ wurde und schließlich „G EOLA „. 1959 siedelte man in Betriebsr äu me in der Ansbacher Straße 11 um. Neben dem Besitzer-Ehepaar waren zuletzt nur 2 Frauen mit der Abfüllung der verschiedenen “ bekömmlich erfrischenden G EOLA – Getränke“ in dem Familienbetrieb beschäftigt. Irgendwann fügte man ihrer „Club-Mate“ Koffein zu um eine gleichbleibend stark e zuverlässige Wirkung zu gewähren. Ein oranges Club-Mate Etikett wurde am 13.4.1981 patentrechtlich angemeldet und am 21.4.1982 eingetragen.

Aus Altersgründen entschied sich der letztliche Besitzer Hans Sauernheimer 1994 für den Verkauf des Betriebes an die Brauerei Loscher, die damit auch die Produktion von „Club-Mate“ übernahm. Den Marken-Namen „Club-Mate“ ließ sich die Brauerei Loscher von 1994 an bis heute schützen. 2011 ließ man sich den Marken-Namen „Bronte“ in Deutschland und 2016 für die Europäische Union mit Registrierdatum vom 28.9.2017 als Unionsmarke schützen. Da dieser Name eigentlich auch genutzt werden muss, ist zu vermuten, dass die Brauerei Loscher die Produktion ein es Mate-Getränks unter der Bezeichnung “ Bronte“ plant.

Hans Sauernheimer verst arb am 16.12.2015 und wurde in Dietenhofen beerdigt .

Diesem Unternehmen und der Brauerei Loscher verdanken wir die Kontinuität in der Herstellung und Geschichte der Mate-Brausen.

Den historischen Grundstein für die folgende Entwicklung der Mate-Brausen hat demnach der kreative Apotheker und Mateverwertungs-Pionier Hugo Obst gesetzt. Ob er der erste Erfinder einer Mate-Brause war, ist unklar. Auch andere Apotheker könnten schon länger mit Mate herumexperimentiert und lokal Getränke auch mit Kohlensäure kreiert haben.

Die erste bekannte Mate-Brause war das „Hactormin“ aus Dresden

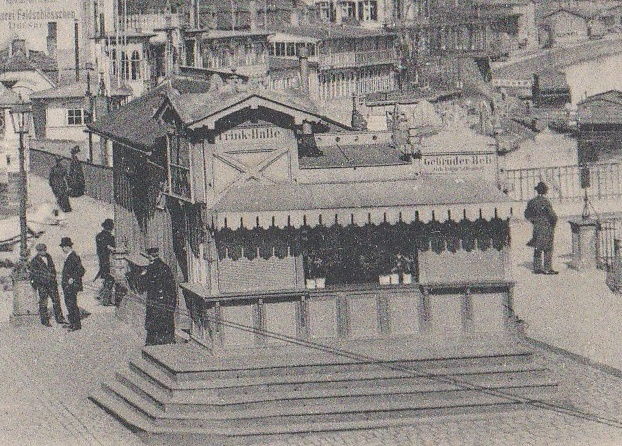

Auf jeden Fall ist bereits vor dem „Yermeth“ und der „Bronte“ zumindest eine andere Mate-Brause in der Öffentlichkeit erschienen. Laut „Pharmaceutiche Centralhalle“ von 1901 war es das „Hactormin“: „Die Ableitung des absonderlich klingenden Wortes Hactormin müssen wir kundigeren Sprachforschern überlassen. Das unter diesem Namen von der Mineralwasserfabrik der Gebrüder Reh (Edgar Liliendahl) zu Dresden-A. (4) verkaufte, schwach schäumende Getränk wird aus Yerba-mate (Paraguay-Thee) bereitet und soll in alkoholfreien Kreisen gute Aufnahme finden.“ Darauf wurde dann auch 1903 noch einmal von der Schriftleitung der Ph.C. hingewiesen: “ Wir wollen nicht unerwähnt lassen, daß es bereits ein Mate haltiges, alkoholfreies Getränk, das Hactormin gibt.“ Tatsächlich residierte 1902 in der Falkenstraße 24 in Dresden die Firma Gebrüder Reh mit dem Inhaber Edgar Lilliendahl als Fabrikanten. Es existiert eine Postkarte von 1901 auf der die Fabrik von der gegenüberliegenden Strassenseite aus der Höhe fotografisch abgebildet ist. Vor ihr stehen drei Männer. Ob es Pioniere der Mate-Brausen-Herstellung sind, und in welchem Zeitraum in welchem Umfang hier „Hactormin“ produziert wurde, ist ungeklärt.

In der Firma arbeiteten außer dem Inhaber laut Dresdner Adressbuch von 1902 der im Dresdner Villenstadtteil Loschwitz wohnende Kaufmann Dietrich Ferdinand Reh, der Maschinist Conrad Kleppsch und Frieda Leder.

Auf einer am 14.09.1905 gestempelten fotografischen Ansichtskarte sieht man die Trinkhalle, die damals unter Gebrüder Reh betrieben wurde, am Theaterplatz direkt gegenüber dem königlichen Opernhaus. Diese Trinkhalle ist auch auf anderen Foto-Ansichtskarten dieser Zeit zu sehen, so auf einer Karte versandt 1898. Hier wissen wir nicht, ob und von wann bis wann in welcher Menge dort „Hactormin“ verkauft wurde.

Mit im Deutschen Reichsanzeiger veröffentlichten Datum vom 17.11.1906 schied der damalige Inhaber der Firma Gebrüder Reh in Dresden Edgar Lilliendahl aus. Der Apotheker Heinrich Julius Curt Vogelgesang aus Dresden wurde neuer Inhaber. Er haftete nicht für die im Betriebe des Geschäfts entstandenen Verbindlichkeiten des vormaligen Firmeninhabers. Laut Dresdner Adressbuch von 1906 verließ Lilliendahl zum 1.April 1906 die Adresse Falkenstrasse 24. Es scheint so, als sei die Firma räumlich von der benachbarten unter anderem Gaslaternen herstellenden Fabrik der Gebrüder Barnewitz (Nr. 22) geschluckt worden. Im Dresdner Adressbuch von 1907 residierten sowohl der Fabrikant Edgar Lilliendahl, wohnhaft in der Krenkelstrasse 38, als auch der Apotheker Curt Vogelgesang als Inhaber der Firma Gebrüder Reh in der Äußeren Neustadt in der Martin-Luther-Str. 23, einem um 1890 gebauten seit 2016 unter Denkmalschutz stehenden repräsentativen Gebäude des Historismus mit Geschäftsräumen und Wohneinheiten. Sie arbeiteten also vermutlich zusammen. Laut Adressbuch von 1908 residierten beide dort noch als Fabrikant und Apotheker, aber nicht mehr namentlich die Firma Gebrüder Reh. 1909 findet sich Apotheker Vogelgesang nicht mehr im Dresdner Adressbuch, der „Fabrikant“ Lilliendahl nur noch wohnhaft unter der Adresse Lauensteiner Strasse 25. Hier verlieren sich also erst einmal die Spuren.

Gehes Codex von 1914 führt Hactormin noch als „alkoholfreies Getränk aus Paraguaytee“ mit Anwendung als „Stimulanz“, aber ohne Herstellerangaben. Moeller erwähnte noch 1914 „aus Paraguaytee wird Hactormin und Sekt-Bronte hergestellt.“ Und Ullmann vermerkte 1928 „Mit Hilfe von Paraguaytee (Mate, Hex paraguayensis) werden alkoholfreie Getränke wie Hactormin, Yermeth, Matta und Bronte hergestellt.“ Hier liesse sich weiter forschen.

Der Name „Matta“ für eine Mate-Brause könnte von einem frühen botanischen Namen für den Mate-Baum abgeleitet worden sein, nämlich „Ilex matta (St. Helier)“.

Ideengeber der Mate-Brausen-Kreateure

Süssrott gibt 1908 einen interessanten Hinweis auf einen Ideengeber für die Entwicklung der Mate-Brausen: „Auch der industriellen Verwertung des Yerba mate widmete von Fischer-Treuenfeld sein Interesse. Hactormin, Yerbin, Yermeth verdanken seiner Anregung ihre Entstehung. Yermeth, ein alkoholfreies bierähnliches Getränk, ist aus dieser Idee geschaffen worden, die Yerba zur Herstellung kalter, coffeinhaltiger Getränke zu brauchen.“ Dabei handelt es sich um den Generalkonsul von Paraguay Richard Freiherr von Fischer-Treuenfeld, der bis Anfang des 20. Jahrhunderts einige Beiträge zur Mate-Kultur in Paraguay schrieb, so 1905 im „Tropenpflanzer“:

„Die stetig steigende Nachfrage nach Yerba und die allmähliche Vernichtung der wildwachsenden Bäume lassen die Aussichten zu gunsten der Yerbakultur immer besser werden, und es wäre zu hoffen, dass diese durch deutsche Pflanzer geschaffene neue Kultur sich bald zu einer blühenden emporarbeiten möge und auch durch deutsches Kapital die gewünschte Unterstützung fände. Es ist hierbei auch das durch deutschen Erfindungs- und Unternehmungsgeist geschaffene neue Absatzgebiet, alkoholfreier, erfrischender und nervenanregender Getränke aus Yerba, die als Ersatz für das (1906: gesundheitlich nachteilige) Bier dienen, für die Zukunft durchaus nicht zu unterschätzen, da diese Getränke (Hactormin, Yermeth usw.) bereits heute nennenswerte Yerbamassen beanspruchen.“ Ob Fischer-Treuenfeld tatsächlich Inspirator für die Entwicklung von Mate-Getränken war, ist fragwürdig. Er könnte die Idee zur Zubereitung von Kaltgetränken auf Mate-Basis ohnehin aus Paraguay selbst gehabt haben. Dort kennt man nämlich seit langer Zeit erfrischende Mate-Kaltaufgüsse („Terere“) mit und ohne den Zusatz von Fruchtsäften, Kräutern und Süssungsmitteln. Man mag auch Entwicklungen und Produkte in anderen Ländern beobachtet haben. So bewarb 1900 William Mill Butler in einer Broschüre für die „Yerba Mate Tea Co.“ in Philadelphia/ USA den Genuss kalter Mate in „erstklassigen Soda Fountains“.

Ein Boom bei der Kreation neuer Limonaden und Erfrischungsgetränke bildete den Rahmen für die Erfindung der Mate-Brausen

Die Kreation der ersten Mate-Brausen fand statt in einer Zeit, in der es einen Boom bei der Erfindung von neuen Brausen und Limonaden gab. Heute kennt man davon noch „Sinalco“, die 1901 als „Bilz-Limetta“ auf den Markt gebracht und dann als „Bilz“ und ab 1906 als „Sinalco“ verkauft wurde. In den USA fanden Koffein- und bis zum Verbot 1903 angeblich auch Kokain-haltige Kola-Erfrischungsgetränke angefangen ab 1886 mit „Coca Cola“ viele Kunden.

Etwa 100 Jahre später gibt es wieder einen solchen unternehmerischen Kreativitätsschub.

„Flora Power“ – der erste neu aufsteigende Stern am Mate-Brausen-Himmel

Ein regelrechter Mate-Brausen-Boom im Rahmen einer erneuten allgemeinen Kreativitätswelle im Bereich der Limonaden, Brausen und Erfrischungsgetränke begann 2005 mit „Flora Power“.

Es kam folgendermaßen zu diesem „Club-Mate“-Nachfolger: In Hamburg-Altona bedauerten Ludger Walterbusch und Hans-Werner Grimm vom im gesetzt-alternativen Stadtteil Ottensen ansässigen Getränke-Laden Reinecke damals, dass dieser für seine Gastronomie-Kunden, die oft danach fragten, keine 0,33 Liter-Flaschen „Club Mate“ mit Kronkorken anbieten konnte. Seit 1994 hatte man bei Reinecke „Club-Mate“ bereits im Vertrieb. Seitdem gab es nur die 0,5 Liter-Flasche mit Schraubverschluss und eine Änderung schien von Seiten des Brause-Herstellers nicht geplant. Darauf hin beschloss man, seine eigene Mate-Brause herstellen zu lassen. Um nicht den gleichen und damals einzigen Grundstoffhersteller wie die Brauerei Loscher zu verwenden und einen deutlich anderen Geschmack zu bekommen, beauftragte man zunächst ein Labor in der Schweiz mit der Mate-Extraktherstellung und ließ von einem Ökotrophologen, der früher bei Punica-Hamburg gearbeitet hatte, eine eigene Rezeptur entwickeln. Der Mate-Extrakt ist mehr Geschmacksträger als dass er nennenswerte Mengen Koffein enthält. Die zugesetzte Zitronensäure ist Geschmacksträger aber auch Konservierungsmittel. Um einen standardisierten Koffein-Gehalt in gewünschter Höhe zu garantieren, wird Koffein zugesetzt. Dabei beschloss man, noch unter dem von „Club-Mate“ zu bleiben, da man ein gut verträgliches koffeinhaltiges Mate-Getränk, aber keinen Mate-Energy-Drink haben wollte. Das neue Getränk namens „Flora Power“ mit peppigem Etikett kam ab seiner Erstabfüllung am 18. März 2005 als geschmackliche Alternative zum Club-Mate auch in der nächtlichen Ausgehszene gut an. Nur den Genossen in der Roten Flora, dem beliebten linksradikalen Veranstaltungs- und Kulturzentrum, erschien die namentliche Nähe suspekt. Dabei hatte man bei Reinecke in punkto Namensgebung des Getränks mehr an Pflanzenkraft gedacht.

Man musste schließlich den Extrakt-Hersteller wechseln, da sich für diesen das Geschäft auf Dauer nur bei wesentlich höheren Kapazitäten gelohnt hätte. Seitdem lässt man mit Unterstützung des Rezepteurs den konzentrierten Flüssig-Grundstoff in Schleswig-Holstein auf Basis argentinischer Yerba Mate herstellen. Diesen Grundstoff lässt man in 1000-Liter-Tanks zur Abfüllung nach Rezeptur in den Meteoritenkrater nach Nördlingen fahren. Dort wird der Grundstoff noch mit Zucker, Wasser und Kohlensäure vermischt bevor er in Flaschen abgefüllt wird. Auch ein neu variiertes exotisch aber klarer anmutendes Flaschen-Etikett wurde zwischenzeitig in Ottensen designed. Die Etiketten müssen immer mal wieder unter lebensmittelrechtlichen Gesichtspunkten angeglichen werden und enthalten im Allgemeinen im Kleingedruckten zunehmend potentiell interessante Informationen für die Konsumenten. Ab 2010 ließ man zusätzlich in 0,5 L-Flaschen abfüllen. Umgekehrt hatte man bei „Club-Mate“ und anderen späteren Anbietern nachgezogen und bot nun doch 0,33 L-Flaschen an. Flora Power hat nach wie vor nicht nur andere Getränke-Vertriebe, sondern besonders die Ausgeh-Szene im Visier. Sie ist an vielen „hippen“ Orten in ganz Deutschland erhältlich. Reinecke exportiert sogar nach Österreich, in die Schweiz und untergeordnet in die Niederlande und nach Frankreich, im letzten Jahr mit weiter deutlich steigenden Umsätzen. Der jüngste Coup im Frühjahr 2016 der Getränke-Freaks war die Einführung der 0,2 L-Flasche für den Longdrink-Afficionado an der Bar, das Konferenztisch-Catering und den Mate-Connaisseur im Gastronomie-Betrieb oder in trauter Mate-Seeligkeit daheim. Man ist nachhaltig glücklich bei Reinecke mit seiner „Flora Power“ und feierte 2017 sein 30-jähriges Laden-Bestehen in Hamburg-Ottensen.

Das „Premium-Kollektiv“ bietet Unternehmensgründern Einstiegshilfen in den Getränkemarkt

Ein wichtiger Player beim gegenwärtigen Mate-Boom mit Anspruch ist das von Uwe Lübbermann 2001 in Hamburg gegründete „Premium-Kollektiv“. Ursprünglich wollte man ein menschliches und nachhaltiges Wirtschaftsmodell funktionierend und tragfähig umsetzen und verbreiten. Aktuell würde Uwe Lübbermann als zentraler Moderator des Kollektivs sagen, Ziel sei es, die Gleichwürdigkeit von Menschen in der Wirtschaft herzustellen. Hierzu berät das Kollektiv über persönlichen Kontakt angehende und praktizierende Getränke-Hersteller auf einem von starker Konkurrenz geprägten Markt bei ihren diversen Projekten von der Ideenentwicklung über anvisierte Zielgruppen bis hin zur Logistik. Dabei ist die rationale und sachkundige Beratung kostenlos. Im Sinne des Open-Source-Gedankens ist man der Meinung, dass Wissen umsonst sein und bei Bedarf geteilt werden sollte. Die Bezahlung des Zeitaufwandes würde man sich natürlich wünschen, sofern die Klientel entsprechend flüssig wäre. Selbst Begleitungen sind über eine Spesenerstattung möglich. Man stellt auf Wunsch gegebenenfalls das Betriebssystem zur Verfügung und vermittelt im Rahmen eines eigenen umfangreichen Netzwerks weitergehende Kontakte, zum Beispiel zu Rezepteuren, Grundstoffherstellern, Abfüllern, Spediteuren, Händlern, Gastronomen, Festivalveranstaltern etc.. Je nach Umfang der zur Verfügung gestellten Logistik, Moderierung usw. fällt ein entsprechend festgesetzter Unkostenanteil an. Marktanalysen macht man nicht, sondern verlässt sich auf die eigenen fundierten Erfahrungen auf dem Getränkemarkt und die offenen Strukturen des wachsenden Kollektivs.

Den alkoholfreien Getränkemarkt hatte man ins Visier genommen, da sich dort Ende des letzten Jahrtausends eine erstaunliche Monotonie einer überschaubaren Produktpalette weniger großer international agierender Unternehmen präsentierte. Man wollte zu mehr Vielfalt beitragen und gleichzeitig die Vernetzung und Kooperation als Alternative zur Konkurrenz befördern. Auch wollte man die Arbeitsbedingungen für in diesem Sektor Tätige verbessern, was laut Uwe Lübbermann über Gründungsbegleitungen gelingen könne, da so potentielle Wettbewerber zu Partnern werden könnten.

Das erste eigene Produkt war mit Erstabfüllung am 23. November 2001 die bekannte alternative „Premium Cola“. In den vergangenen Jahren war man allein bei der Entstehung von etwa 10 Mate-Getränken involviert, zunächst bei den ersten Produkten aus dem für Neues relativ offenen Hamburg, bei „Flora Power“ und am Anfang auch bei der nur sporadisch erscheinenden „Leetmate“, in den letzten Jahren bei dem vorübergehend vertriebenen Mate-Bier „Mier“ der „Meta Mate Bar“ in Berlin, bei „Kolle-Mate“ und bei „Soli-Mate“. „Muntermate“ der „Frohlunder UG & Co. KG“ ist ein Produkt des „Premium-Kollektivs“ mit wilder brasilianischer Mate von „Meta Mate“.

Gregor May vom „Premium-Kollektiv“ denkt, dass im Bereich der Mate-Brausen noch Einiges gehen könnte. Vor Allem auf Grund des bescheidenen Geschmacks vieler Mate-Brausen der letzten fünf Jahre, die allein auf Grund des Konzepts ihrer Produzenten als Sozialunternehmen oder der schieren Größe des Unternehmens existieren könnten, bestünde gerade in Sachen Qualität noch Potential: „Wenn man Mate korrekt herstellt und die Stakeholder mehr beteiligt, dann ist da noch ne Menge drin.“ In Kooperationen wie beim gemeinsamen Ressourceneinkauf oder Pfandpooling sieht er noch unausgeschöpfte Möglichkeiten für Effizienz-und Kooperationszuwächse, die den Markt entscheidend verändern könnten.

„kolle-mate“, die kollektiv produzierte Mate-Brause aus Dresden

Eine in Habitus und Anspruch bisher einzigartige Mate-Brause wird aus Dresden, mit dem „Hactormin“ wahrscheinlich der Geburtsstadt der Mate-Brausen, vertrieben: „kolle-mate“. Die Idee, ein Brauseproduktions-Kollektiv zu gründen, hatten André aus dem „Hedwig-Bräu-Kollektiv“ und Eduard Graf, der bereits im „Premium-Cola-Kollektiv“ aktiv war. Der offizielle Name ihres kleinen neu gegründeten Kollektivs lautete „zickzack-Kollektiv“. Der Zusammenschluss fand im Winter/Sommer 2011/2012 statt. Dass habe sich so ergeben, da die Beiden eben gerne Mate-Brausen trinken. Die ursprüngliche „zickzack-Mate“ basierte auf einem DIY-Rezept für Holunderblüten-Sirup. Es wurde ein Mate-Sirup gekocht, um ihn dann mit Wasser und Kohlensäure zu versetzen und in Flaschen zu füllen. Gekocht, gemischt und abgefüllt wurde die „zickzack-Mate“ in einem umgebauten Waschkeller. Die erste „kolle-mate“ kam im Dezember 2012 in den Handel. Die „kolle-mate“ ist hinsichtlich des Geschmacks zwar an die „zickzack-Mate“ angelehnt, aber keinesfalls identisch. Das liegt vor allem an der veränderten Weise der Herstellung. „kolle-mate“ basiert nämlich nicht auf einem Sirup, sondern auf einem starken Mate-Auszug. Die Herkunft ihrer Zutaten wie Zitronensaft und Mate werden auf der Internet-Seite kolle-mate.de offen dargelegt. Der Name wurde geändert, weil sich zwei andere Unternehmen den Namen „zickzack“ markenrechtlich schützen ließen, obwohl sie keine Verwendung dafür haben. Alle Anfragen dahingehend blieben erfolglos. Zum Vertrieb arbeitet das Kollektiv in erster Linie mit dem Getränkefachgroßhandel zusammen, der wiederum ausgewählte Gastronomen und Einzelhändler beliefert. Man selbst versucht darauf zu achten, in welchen Läden die eigenen Brausen angeboten werden. Aus ökologischen Gründen sei aktuell ein Lieferradius von 300 km ab Abfüllbetrieb gesetzt. Ein bestimmter Anteil der Gewinne ist zur Unterstützung einer Palette alternativer sozialer und künstlerischer Projekte vorgesehen. Die auf der Rückseite mit jeder Charge wechselnd kreativ mit werbe- und kommerzfreier Kunst und Statements gestalteten Sammler-Etiketten der „kolle-mate“-Flaschen werden von Künstlern aller Couleur entworfen: Streetartisten, Fotografen, Kunststudenten, Designer, Schüler und manchmal von den Produzenten selbst. Prinzipiell könne jede und jeder ein Motiv einreichen. Es werde dann kollektiv entschieden, ob das passt.

„Berliner Mätchen“: Schmeckt angenehm nach Apfel – und grüner Mate

Eine Innovation auf dem Mate-Brausen-Markt war die erste Mate-Brause auf Basis von Streuobst-Apfelsaft und hochwertiger grüner brasilianischer Mate. Erfunden wurde das „Berliner Mätchen“ in einer Berliner WG von Melanie Urban und Nico Wojak. Den Beiden fehlte auf dem Mate-Brausen-Markt eine fruchtige Variante. Nico Wojak experimentierte als Erster mit der Apfel-Mate-Kombination, von der die Beiden „nach einiger Zeit nicht genug bekamen“, so dass langsam die Frage aufkam, „ob es nicht vielleicht eine gute Idee wäre, das Ganze „öffentlich zugänglich“ zu machen.“ Das finale Rezept entstand dann in der WG-Küche. Das klingt leichter als es war. So berichten die Beiden: „Wir haben anfangs mit verschiedenen Mate-Tees experimentiert. Es wurden unzählige Mischungsverhältnisse und Mate-Ziehzeiten ausprobiert, bis der Geschmack ausgewogen war und wir das Ganze zum Schluss mit Kohlensäure versetzt als „perfekt“ empfanden.“ Der Mate-Tee kommt in Zusammenarbeit mit MetaMate aus dem brasilianischen Parana, der naturtrübe Direkt-Apfelsaft von Streuobstwiesen in Deutschland. Das zugesetzte Koffein wurde zuvor mit flüssiger Kohlensäure aus grünen Bio-Kaffeebohnen extrahiert. Die ersten Kästen mit „Berliner Mätchen“ wurden 2013 in Berlin-Charlottenburg verkauft. 2014 gab es einen kurzen abfüllerbedingten Engpass, der einen Wechsel erforderte – eine von vielen Schwierigkeiten, die kreative Start up-Unternehmer wie „nicmel drinks Urban und Wojak GbR“ meistern müssen. Dazu gehört auch der Aufbau eines Vertriebssystems: “ Anfangs haben wir die Cafes und Spätis selbst kontaktiert und unser Getränk dort vorgestellt. Doch seit einiger Zeit ist das nicht mehr wirklich nötig, da sich Interessenten direkt an uns wenden.“ Auch für die Zukunft mangelt es nicht an Ideen. Ob es aber einmal gar ein „Bielefelder Mätchen“ geben wird, steht in den Sternen.

„No. 1 Bio-Lemon–Mate“ – die Mate-„Limonade“ aus der Brausefabrik Berlin

Im Jahre 2016 hatte in der Mate-Brausen-Hochburg Berlin Ulrich Sluka, der den Mate-Geschmack auf Grund verwandtschaftlicher Beziehungen nach Südamerika seit seiner Kindheit schätzte, die Idee eine eigene Mate-Brause mit natürlichen Bio-Zutaten zu kreieren und eine Brausefabrik zu gründen. Er erfand auch die Rezeptur und entwickelte sie mit dem Abfüller. Die verwendete grüne Bio Mate für die „No. 1 Bio-Lemon-Mate“ stammt aus Brasilien, der eingesetzte Zitronensaft aus Konzentrat von Bio-Zitronen aus der Türkei und der Zucker aus Bio-Zuckerrüben. Auf den Zusatz von Koffein, Aromen, Extrakten und anderen Stoffen verzichtete man bewusst. Die geschmacklich ausgeprägt limonadige Bio-Brause mit deutlichem grünen Mate-Tee-Aroma kam dann bereits im Juni 2016 auf Grund ihrer minimalistischen Natürlichkeit als Unikum auf den Markt. Das generationenübergreifende Team der Brausefabrik mit Ulrich Sluka und Constantin Siejak baute einen Eigenvertrieb in Berlin auf. Für die Zukunft möchte man in den deutschlandweiten Vertrieb gehen und ein Sortiment entwickeln.

Bei den Mate-Pionieren von „CaaYara“ nimmt man auch den Mate-Brausen-Markt ins Visier

Bei „CaaYara eG“ mit Sitz in Halle an der Saale bemüht man sich um die Verbreitung der traditionellen Mate-Trinkkultur auf Basis hochwertiger Yerba Mate („Caamate“), die man mit samt tlw. selbst bearbeitetem Zubehör vertreibt. Gegründet wurde das ambitionierte Unternehmen ursprünglich im Mai 2014 als kleine Genossenschaft (von Johan, Axel, Laura und Jared Herbing). Man wollte mit den Einnahmen auch Wiederaufforstungsprojekte in Paraguay, Brasilien und Argentinien finanzieren, so ähnlich wie die US-Firma „Guayaki“ („Market driven Restauration“). Jared Herbing berichtet davon, wie schwierig es sein kann, eine gute Idee umzusetzen: „Johan ist währenddessen noch Architekturstudent gewesen, Laura war Segellehrerin, Axel Surflehrer auf Rügen und ich erwartete mein erstes Kind. Alles nicht die optimalen Voraussetzungen um hundert Prozent seiner Zeit und Kraft in ein neu gegründetes Unternehmen mit hohen Ansprüchen zu stecken. Laura hat dann auch bald auf einem Segelschiff angeheuert und tourt nun zwischen Hamburg und der Karibik, Axel hat Kitesurfreisen in die ganze Welt begleitet und Johan und ich haben versucht jede freie Sekunde in die Weiterentwicklung des Unternehmens zu stecken. Wir mussten nebenbei auf dem Bau arbeiten, Flaschen sammeln und all unser Hab und Gut verkaufen um irgendwie über die Runden zu kommen. Unter anderem hat uns ein 2014 neu festgesetzter Grenzwert von Anthrachinon in Lebensmitteln schwer zugesetzt, da wir bei der Gründung noch nichts davon wussten und dadurch auf 2,6 Tonnen Yerba sitzen geblieben sind. Wir hatten lediglich 600 Kilo „legale“ Yerba. Darüberhinaus wurden wir von einer großen Weinfirma verklagt, weil wir angeblich mit unserem Namen zu dicht an einem ihrer Markennamen waren. Das ist dann letztendlich gut für uns ausgegangen, hat uns aber auch viel Zeit gekostet. Im Herbst 2016 sind Johan und ich zum ersten mal auf alle möglichen Märkte gefahren um Mate dort zu zeigen und zu verbreiten und hatten damit auf Anhieb vielversprechende Erfolge.Wir haben uns dann alle gemeinsam entschieden die Genossenschaft wieder aufzulösen und ich habe im April 2017 ein Einzelunternehmen angemeldet.“ Es wurden Lieferanten anthrachinonfreier hochwertiger Yerba Mate ausfindig gemacht. Das Hauptaugenmerk wurde zunächst auf deren Vertrieb über Bio- und Teeläden sowie deutschlandweit auf Märkten gerichtet. Bei positivem Verlauf plant man die Gründung einer GmbH und hofft, ein erstes Wiederaufforstungsprojekt starten zu können. An weiteren Ideen, Plänen und Träumen soll es nicht mangeln.

So möchte man in Zukunft auch gerne eigene Mate-Brausen vertreiben. Von der Erfahrung, dass der selbstorganisierte Einstieg in die Entwicklung eines eigenen Produktes auch bei einer Mate-Brause nicht ohne seine Tücken ist und Improvisationstalent erfordert, berichtet Jared Herbing:

2014 als eine Matelieferung aus Paraguay auf dem Seeweg vorübergehend verschollen gegangen war, musste sich das Team schnell eine Alternative überlegen, da man sich auf einer Reihe von Festivals angemeldet hatte, um Mategetränke zu vertreiben und die Standgebühren für die anstehenden Festivals schon bezahlt waren. Man konnte es sich nicht leisten, die Festivals einfach ausfallen zu lassen. „Wir hatten noch etwa eine Woche Zeit als wir realisiert hatten, das die Ware nicht rechtzeitig bei uns eintreffen wird. Wir haben uns also einen 20 Kilo Sack von „Meta Mate“ besorgt und Tag und Nacht an verschiedenen Rezepten zur Herstellung von Matelimonaden gearbeitet, eine Zapfanlage und alte Colafässer organisiert und sind dann damit zu dem ersten Festival („Pfingst-Open-Air“) in Bayern gefahren. Wir haben dann dort die Mate in einem Glühweintopf angesetzt, abgefüllt und hatten dann eine Stunde vor dem Festivalbeginn zum ersten mal ein Fass voll mit Matelimonade. Wir haben es nie hinbekommen Kohlensäure in die Limo zu bekommen. N achdem wir allerdings die Limo am nächsten Tag gezapft haben, war auf einmal Sprudel drin. Wir haben dann auf dem Festival mit verschiedenen Rezepten rumexperimentiert, mehr Mate, verschiedene Matesorten, Zitronensaft oder Limettensaft mit rein, welcher Sirup oder lieber Saft und wenn ja, welcher. Die Festivalbesucher haben wir testen lassen und nach ihren Meinungen gefragt. Über den Sommer haben wir dann zwei Rezepte entwickelt, die viel Mate und wenig Zucker drin hatten und den Leuten trotzdem schmeckt en. Wir haben dann in den kommenden Jahren immer mal wieder weiter experimentiert und planen die erste Abfüllung von drei verschiedene n Matebrausen.“

Im Mate-Handel begrüßt man die Neugier von Neukunden in Folge ihres Erstkontakts mit Mate-Brausen

Folke Grützner von „Delicatino“ mit Sitz in Bremen, einem bedeutenden Importeur von südamerikanischen Spezialitäten, insbesondere von Yerba Mate und Zubehör, und Betreiber eines Internet-Handels unter der Domain www.mate-tee.de, beobachtet die Entwicklung auf dem Mate-Brausen-Markt mit Interesse. Ihm zur Folge scheint manch Einer noch nicht durch „Club Mate“, sondern erst durch das zusätzliche Aufkommen neuer Mate-Brausen auf die namensgebende Pflanze aufmerksam geworden zu sein. Er vermutet, dass es sich zunächst in erster Linie um Studenten und gesundheitsbewusste Personen handelt, die sich dann über den Koffeingehalt und die positiven Eigenschaften von Mate informieren und darauf hin den „richtigen“ Mate-Tee probieren und die Yerba Mate dann zunächst erst einmal wie normalen Tee zubereiten. „Delicatino“ hat aber auch Kunden, die die traditionelle Trinkweise mit Trinkhalm aus einem Mate-Becher in Südamerika kennen gelernt haben. Folke Grützner räumt ein, dass nach seinem Empfinden Mate in Deutschland immer noch nicht besonders bekannt ist und momentan noch den Stellenwert eines „coolen Szenegetränks“ oder andererseits eines „Gesundheitsgetränks“ für bestimmte Zielgruppen hat. Für andere sei es ein gutes „Aufputschmittel“ oder ein „Energielieferant“ aufgrund des hohen Koffeingehaltes.

„Mate in Berlin“ – ein Symposium für die Einführung und Promotion von Mate am 30. Juni 2017 in der Brasilianischen Botschaft sendet Signale

Krithika und Fabricio do Canto, seit 2011 Betreiber der Meta Mate Bar im hippen Prenzlauer Berg in Berlin, engagieren sich seit einigen Jahren für die Verbreitung südamerikanischer Mate-Trinkkultur und die Entwicklung von innovativen Mate-Produkten auf Basis hochwertiger möglichst natürlicher und fair gehandelter Yerba Mate insbesondere aus Südbrasilien.

Am Freitag, den 30. Juni 2017 fand ein erstes von Ihnen gemeinsam mit dem Mate e.V. und der Brasilianischen Botschaft organisiertes Symposium unter dem Titel „Mate in Berlin“ zur Einführung und Promotion von Mate und insbesondere Mate-Brausen statt. Zum ersten Mal trafen sich dort etwa 50 wirtschaftlich, wissenschaftlich, journalistisch oder persönlich an der Mate-Trinkkultur Interessierte um sich über dieses noch immer relativ exotische Produkt und dessen möglichst faire Verwertungsmöglichkeiten über Vorträge und im Gespräch auszutauschen und Produkte der Anwesenden zu testen. Eröffnet wurde das Symposium vom Botschaftsrat und Leiter der Handelsabteilung Durval Carvalho de Barros. Besonders interessant: Professor Dr. Monika Springer berichtete von mehreren Studien, die seit 2011 an der lebensmitteltechnologischen Abteilung der Beuth Hochschule zur Entwicklung von Snacks und Getränken auf Mate-Basis gemacht wurden. Dabei wurden neben technologischen Aspekten insbesondere auch sensorische Optimierung (Minderung von Rauchigkeit durch Produktauswahl und Bitterkeit durch Chlorogensäureabbau) und gesundheitlich relevante Eigenschaften (Erhöhung der Ausbeute antioxidativ wirksamer Polyphenole, Extraktion natürlichen Koffeins) ins Visier genommen. Solidrinks GmbH („Soli Mate“), das Premium Kollektiv (u.a. „Munter Mate“) und Fabricio do Canto stellten ihre Arbeit vor. Der Autor dieser Recherche-Arbeit hatte dort erstmals die Möglichkeit die vorliegenden neuen Ergebnisse zur fast 120 jährigen Geschichte der Mate-Brausen öffentlich vorzutragen. Inwieweit das kleine elitäre Symposium nachhaltig inspiriert hat, wird sich zeigen.

Der Mate-Brausen-Markt wird 2017 von „Major-Playern“ dominiert

Eine kleine subjektive Beobachtung des Mate-Brausen-Marktes 2017 in den beiden Mate-Brausen-Hochburgen Hamburg und Berlin, sowie außerdem in der Region Frankfurt a.M. ergab, dass „Club Mate“ besonders in Berlin immer noch die beliebteste Mate-Brause zu sein scheint. In Supermarktketten und Kiosken sind vor Allem auch die kommerziellen Produkte „Mate Mate“ und „Mio Mate“ vertreten. Außerdem werden in Hamburg „Rio Mate“, „Buenos Mate“, „Fritz Mate“ und „Flora Power Mate“, in Frankfurt a.M. „Top Mate“ und in Berlin „Ulticha Mate“, sowie im Nischensegment Dosenprodukte angeboten. In Biosegmenten und Biomärkten finden sich „BioZischMate“ und „Chari Tea Mate“, manchmal auch seltenere Mate-Kreationen. Daneben sind Szene-Kioske und -Läden die Orte, an denen die neuen Mate-Brausen junger UnternehmerInnen zu erst auftauchen. Von vereinzelt befragten Mate-Brausen-Kunden wurden hoher Koffeingehalt (insbesondere bei jungen Konsumenten), Geschmack, Image des Produktes bzw. Prestige-Gewinn durch dessen Konsum (etablierte Marke mit Status oder neuer hipper Trendsetter) und Preis, sowie Produktbindung und nicht zuletzt Verfügbarkeit als für die Kaufentscheidung berücksichtigte Punkte angegeben. Dabei wurden „Club Mate“, und „Flora Power Mate“ als Image-Träger herausgestellt. Sie und „MioMio Mate“, sowie die süßere „Mate Mate“ seien auch geschmacklich attraktiv. „Rio Mate“ wurde auf Grund des besonders hohen Koffeingehaltes bei geringem Preis präferiert. Wie sich der Mate-Brausen-Markt in der Folge des aktuellen Booms weiter entwickeln wird, bleibt auf jeden Fall spannend.

Produktliste (alle Angaben ohne Gewähr), zum großen Teil nach Etikettenangaben der Hersteller, die eventuell ihre Produkte auch verändern.

(Der Koffeingehalt kann durch Addition mit dem des Mate-Extraktes eventuell höher ausfallen.)

|

Produktname |

Firma |

Geschätzte Markteinführung |

Koffeindosis pro Konsum-einheit |

Koffein-gehalt pro 100 ml |

Kalorienmenge (Zuckergehalt) pro 100 ml |

Weitere Zutaten neben Wasser |

Ähnliche Produkte |

|

Hactormin |

Mineralwasserfabrik Gebrüder Reh (Edgar Liliendahl) Dresden-A. |

1901-1906? |

? |

? Koffein (ohne Zusatz) |

? Zucker |

Mate-Extrakt, Kohlensäure, ? |

|

|

Yermeth |

Apotheker Hugo Obst Bayreuth, danach von ca. 1905-1912 Firma Dr. H. Graf & Co. Berlin-Schöneberg, Inh. Rudolf Lender Kapitän a. D. |

1903-ca. 1905 (1907 Insolvenz), danach 1905-1912 |

? |

? Koffein (ohne Zusatz) |

? (Rohrzucker) |

Koffeinhaltiger Mate-Extrakt, citronen-saures Natrium, Natrium-karbonat, Kohlensäure |

vermutlich identisch mit Jermeth |

|

Matta |

? |

unklar, existierte vor 1928 |

? |

? Koffein |

? Zucker |

Koffein-haltiger Mate-Extrakt, Kohlensäure, ? |

|

|

Sekt-Bronte, Bronte und Club Mate |

(Apotheker Hugo Obst) , Deutsche Matte-Industrie, Köstritz GmbH, später Mate-Industrie GmbH Köstritz i. Thür. |

(1908-)1911-1915 (Insolvenz), 1926-ca. 1939 (-1950) Club Mate (ab ca. 1926-ca. 1939) |

? |

? Koffein (ohne Zucker) |

? Zucker |

Koffein-haltiger Mate-Extrakt, Kohlensäure |

Tafelbronte (Instant-Brause mit Zusatz künstlicher Fachinger-salze) Dia-Bronte (für Diabetiker) |

|

Club-Mate |

Loscher KG Münch-steinach |

1994 (vorher u.a. GEOLA, Dietenhofen: Bronte ab ca. 1926?, Club Mate ab 1950er?) |

100mg/ 0,5 L-Flasche 66 mg/0,33 L-Flasche |

20 mg |

20 kcal (5 g Zucker aus Glucose-Fructose-Sirup und Zucker) |

Mate-Tee-Extrakt, natürliches Aroma, Zitronen-säure, Kohlensäure, E150d |

Winter-Edition, -Granat (2013), -Cola, -IceT Kraftstoff |

|

Flora Power Mate |

Reinecke Getränke Hamburg-Altona |

18.3.2005 |

90 mg/ 0,5 L-Flasche 54 mg/ 0,33 L-Flasche 36 mg/ 0,2 L-Flasche |

18 mg |

23 kcal (5,3 g Zucker) |

Mate-Tee-Extrakt, Aroma, Zitronen-säure, Kohlensäure, E150d |

|

|

Sol Mate Original |

Sol Mate Beverage Group Kanada |

2012 ? |

/ 0,33 L-Flasche |

? mg |

? kcal (? g Zucker) |

?, Kohlensäure |

-Lemon/Lime |

|

MateMate (vorher Gekko-Mate) |

Thomas Henry GmbH&Co.KG Berlin |

(2013-) 2015 |

150 mg/ 0,5L-Flasche |

30 mg |

26 kcal (6,4 g aus Zucker/ Agavendicksaft) |

Grüner Mateextr., nat. Aroma, Zitronen-säure, Kohlensäure, E150d |

– Hanf (2020, mit Hanfaufguss)- Pfirsich Lemongrass (2020) |

|

1337Mate (LeetMate) |

1337 und so GmbH Hamburg |

2010 |

145 mg/ 0,5 L-Flasche |

29 mg |

21 kcal (4,9 g Zucker) |

Wasserextr aus gerösteten Mateblättern, Guaranaextr., nat. Aroma, Zitronensaft-konz., Kohlensäure |

wechselnde Künstkereti-ketten, sporadisches Erscheinen |

|

Mate-Classic |

Oettinger Brauerei GmbH Oettingen |

2013 |

100 mg/ 0,5 L-Flasche |

20 mg |

21 kcal (5g Zucker) |

Grüner Mateextr., nat. Aroma, Zitronen-säure, Kohlensäure, E150d |

-Cola |

|

MioMio Mate |

Vivaris Getränke GmbH&Co. KG Haselünne (Berentzen Gruppe) |

2012 |

100 mg/ 0,5 L-Flasche |

20 mg |

24 kcal (5,7 g Zucker) |

Mateblätter-Auszug, nat. Aroma, Zitronen-säure, Kohlensäure, E150d |

-Banana (2016) -Ginger (2017) -Zero (2021) |

|

fritz-mate |

Fritz Kulturgüter GmbH Hamburg |

2016 (ab 2017 geänderte Rezeptur) |

125 mg/ 0,5 L-Flasche 82,5 mg/ 0,33 L-Flasche |

25 mg |

22 kcal (5,2 g Zucker) |

Grüner Mateextr., nat. Aroma, Zitronensäure, Ascorbin-säure, Kohlensäure, Ammonsulfit-Zuckerkulör |

|

|

Anjola Mate |

Fritz Kulturgüter GmbH Hamburg |

2016 |

? Koffein 0,33 L-Flasche |

? Koffein (ohne Zusatz) |

22 kcal (5 g Rohrzucker) |

Starker Aufguss aus grünem Mate, Limettensaft, Kohlensäure, Bio mit Bodensatz |

|

|

Rio Mate |

Husumer Water International GmbH Husum |

2012 |

160 mg/ 0,5 L-PET-Flasche |

32 mg |

24 kcal (5,6 g Zucker aus Invertzuckersirup) |

Mateextrakt, nat. Aroma, Zitronen-säure, Kohlensäure, Ammonsulfit-Zuckerkulör |

|

|

Maki |

Maki GmbH Leipzig |

2013 |

ca. 32,5 mg/ 0,5 L-Flasche |

ca. 6,5 mg |

16 kcal (3,62 g Zucker) |

55% Bio-Apfelsaft, 45% Mateaufguss, Kohlensäure Bio |

-Orange |

|

Buenos Mate |

Buenos GmbH&Co. KG Bad Homburg v.d. Höhe |

2012 |

100 mg/ 0,5 L-Flasche |

20 mg |

21 kcal (5 g Rohrzucker) |

Mate-Extr., Zitronensaft aus Konz., Ascorbin-säure,Koh-lensäure, E150d |

Auch coffeinhaltig: Buenos Guarana und Buenos Lapacho |

|

kolle-mate (früher Zickzack Mate) |

Zickzack GmbH Dresden |

2012 |

100 mg/0,5 L-Flasche |

20 mg |

? Rübenzucker |

Mate, Zitronen-säure, Kohlensäure, Bio, Bodensatz |

Chargenweise wechselnde Künstler-Etiketten, Limäte (limitierte Limetten-Mate-Brause) |

|

Top Mate |

Getränkeidee KG Verl |

2011 |

110 mg/ 0,5 L-PET-Flasche |

22 mg |

17 kcal (4,12 g Zucker) |

Mate-Tee-Extr., nat. Aroma, Zitronen-säure, Kohlesäure E150a |

-Argentina Blend, -Marula Mate, -Ice Tea, -Mate Cola, -Strong Edition (Mate, Mate Cola, Mate Coffee) |

|

BioZisch Mate |

Voelkel GmbH Höhbeck |

2014 |

100 mg/ 0,5 L-Flasche 66 mg/ 0,33 L-Flasche |

20 mg |

20 kcal (4,8 g Zucker aus Agavendicksaft und Karamell) |

Mateaufguss, Acerola-kirschmark, bio, Quellkohlen-säure, Karamell,Bio |

-Fairer Eistee Mate Zitrone (ab 2021 mit MetaMate) -Voelkel Kombucha (mit Mate) |

|

ChariTea Mate |

Lemonaid Beverages GmbH Hamburg |

2013 |