Hanfblatt Nr. 112, März 2008

Eine integrale Drogenpolitik wäre weit von einer generellen Drogenfreigabe entfernt!

Interview mit dem Psychologen Wulf Mirko Weinreich über das Bewusstseinsmodell von Ken Wilber, dessen Anwendung in der Suchttherapie und die Zukunft der Drogenkultur.

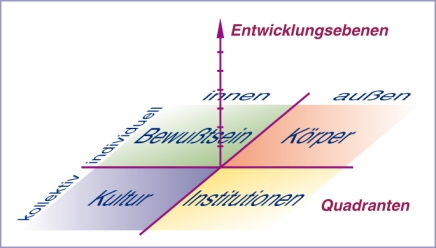

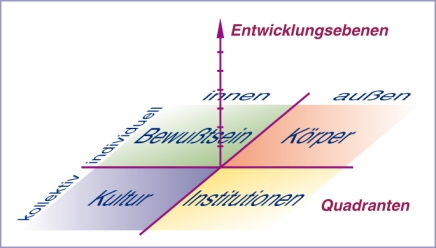

Der US-Forscher Ken Wilber hat ein Erklärungsmodell für das Bewusstsein entwickelt, das verschiedenste philosophische und psychologische Ansätze integriert. Dadurch kommt er zu einem räumlichen Modell, dass im wesentlichen aus drei Elementen besteht: Quadranten, Ebenen und Zuständen. Quadranten sind die unterschiedlichen Bereiche, die jedes Ding ausmachen. Danach besitzt alles (ja, alles) eine Außenseite, nämlich den Körper, und eine Innenseite – das individuelle Bewusstsein. Zugleich steht dieses „Objekt/Subjekt“ in einem kollektiven Verbund, nämlich einem kulturellen und einem systemischen. Klingt kompliziert, ist aber ein einem Beispiel ganz einfach zu begreifen: Ein Mensch hat immer ein ganz persönliches Bewusstsein, zu dem nur er Zugang hat. Dieses ist mit seinem Gehirn als körperlichem Ausdruck verbunden. Zugleich ist kein Mensch allein auf der Welt, sondern er ist in das kollektive Bewusstsein seiner Kultur eingebunden. Der äußere Ausdruck seiner Gesellschaft findet sich in ihren Systemen und Institutionen wieder, wie beispielsweise der Wirtschaft und dem Verkehrswesen.

Und nun kommts: Keiner dieser Bereiche lässt sich auf einen anderen reduzieren, es gibt von allen Dingen also immer vier Aspekte, „vier edle Wahrheiten“, wie es im China-Restaurant heißen würde. Die Auswirkungen dieser Sichtweise sind phänomenal, denn nun es ist möglich, die seit Jahrhunderten propagierte Trennung zwischen Körper und Geist beizulegen: Das sind nach Wilber nur zwei Seiten der gleichen Medaille.

Quadranten und Ebenen nach Ken Wilber

Nun kann man einwenden: „Ja aber ein Stein, hat der auch ein persönliches und gar kollektives Bewusstsein? Die Anwort lautet „Ja“, wenn auch auf einer sehr niedrigen Ebene. Damit kommt man schon zur nächsten Annahme (nicht nur) Wilbers, daß die Evolution nämlich eine Richtung hat, hin zu mehr Bewusstheit. Ein Stein hat, so weit wir wissen, sehr sehr wenig Bewusstsein, eine Pflanze schon etwas mehr, weil sie auf ihre Umwelt reagieren kann, und dass ein höheres Tier recht viel Bewusstsein hat, wird wohl niemand bestreiten wollen. Aus diesem Beispiel wird aber auch ersichtlich, dass die Quadranten in Wechselwirkung zueinander stehen: je komplexer der Körper, desto komplexer ist auch das Bewusstsein. Und weil sich Atome, Moleküle, Zellen, höhere Lebewesen und Menschen zeitlich nacheinander entwickelt haben, spricht Wilber von Entwicklungsebenen, wobei jede folgende die vorherige integriert: Eine Zelle kann ohne Atome und Moleküle nicht sein.

Auch das menschliche Bewusstsein im Speziellen hat sich bis heute über mehrere deutlich unterscheidbare Ebenen entwickelt. Das Bewusstsein der Urhorden war archaisch, die Stämme hatten ein magisches, die frühen Hochkulturen ein mythisches Bewusstsein. In unserer Gesellschaft dominiert die rationale Ebene, die vom wissenschaftlichen Weltbild geprägt ist. Sie wird jedoch immer mehr von der pluralistischen Postmoderne („alles geht“) abgelöst. Wilber hofft für die Zukunft auf eine neue, integrale Bewusstseinsebene.

Jeder Mensch durchläuft die oben genannten Ebenen während seines Lebens. O.k., manche werden nie erwachsen, wie es so schön heißt, sie bleiben auf einer vorrationalen Ebene stehen. Die Mehrheit aber schwingt sich im Laufe des Lebens bis zu der Stufe auf, auf der der Großteil der Gesellschaft steht und die Wilber daher das „Durchschnittsbewusstsein“ nennt. Wer weiter will, wird durch den Magneten der sozialen Kontrolle zurück gehalten, wer hinterherhinkt, wird durch den Magneten der gesellschaftlichen Anforderungen nach oben gezogen.

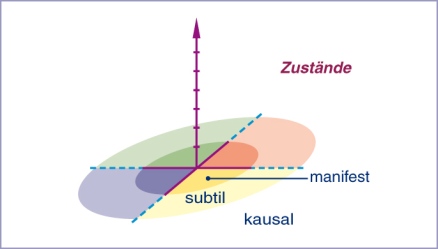

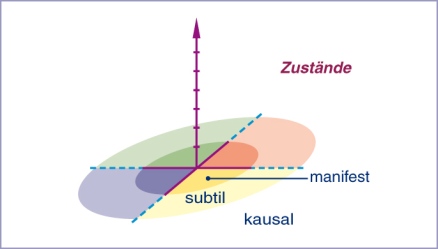

Das dritte wichtige Element in Wilbers Bewusstseinsmodell sind die Bewusstseinszustände. Diese leitet er ganz einfach von den drei natürlichen Bewusstseinszuständen Wachen, Träumen und Tiefschlaf ab. An die letzen beiden können wir uns normalerweise nach dem Aufwachen nicht erinnern. Doch sind Wilber zufolge außergewöhnliche Bewusstseinszustände nichts anderes als ein wacher Zugang zu den Welten, die wir im Traum oder Tiefschlaf erleben. Auslöser für außergewöhnliche Bewusstseinszustände können extreme Lebenserfahrungen, spirituelle Techniken, aber auch psychoaktive Substanzen sein.

Zustände nach Ken Wilber

Und nun kommts: Diese psychoaktiven Substanzen lassen sich recht elegant im Wilberschen Modell von Ebenen, Quadranten und Zuständen beschreiben. Nehmen wir nur einmal die Wirkung von Cannabis in den vier Quadranten: Zum einen haben wir den Konsumenten, der sein Wohlbefinden steigert und einen bestimmten, inneren, allein ihm zugänglichen Zustand erreicht. Zum anderen verändern sich dadurch seine Körper- und Hirnaktivität. Cannabis wirkt aber zugleich im kulturellen Quadranten, intersubjektiv, sozusagen. Hier wird ausdiskutiert, welche Bedeutung die Substanz für die Gesellschaft hat. Wohlgemerkt sprechen wir hier von der Innenseite, da durch Kommunikation gegenseitiges Verständnis erzeugt wird. Von außen betrachtet schafft Cannabis aber auch eine gesellschaftliche Infrastruktur (Headshops, Firmen, Polizeieinheiten, usw.): Das ist der untere rechte Quadrant.

Was nun Cannabis und andere psychoaktive Substanzen sonst noch mit dem Menschen aus der Sicht dieses Modells anstellen, darüber handelt das folgende Gespräch mit dem Psychologen und Suchttherapeuten Wulf Mirko Weinreich. In seinem Buch „Integrale Psychotherapie“ hat er das Wilbersche Modell für die psychotherapeutische Praxis umgesetzt, im März diesen Jahres wird er auf dem „Welt Psychedelik Forum“ in einem Vortrag die psychedelische Erfahrung im Kontext dieses Modells erläutern.

Frage:

Legt man das Modell Ken Wilbers zu Grunde, wirken psychoaktive Substanzen zum einen in den Quadranten, zum anderen auch im Bewusstsein des Menschen auf besondere Weise. Wie würden Sie die Wirkung von „Drogen“ zunächst einmal auf der subjektiven Ebene erklären?

Antwort:

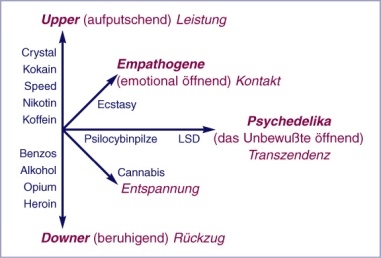

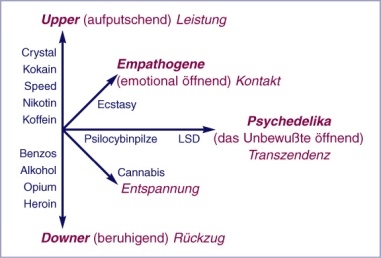

Das hängt natürlich ganz von der Art der Substanz ab. Die lassen sich ja grob in drei Wirkungsrichtungen einteilen: die anregenden „Upper“, die beruhigenden „Downer“ und die Psychedelika. Es gibt auch noch ein paar Zwitter, wie MDMA und Cannabis.

Alle Substanzen, die auf dem Upper-Downer-Pfeil liegen, scheinen vor allem unser normales Tagesbewusstsein zu verändern, wobei die Upper bei den meisten Menschen deutlich Ich-stärkend wirken, die Downer eher Ich-auflösend. Um es extrem zu illustrieren: Man vergleiche dafür nur mal den typischen Kokainbenutzer mit dem typischen Heroinkonsumenten. Ganz anders dagegen wirken die Psychedelika, die es ermöglichen, das normale Tagesbewusstsein einschließlich des Ichs weitgehend zu transzendieren und in außergewöhnliche Bewusstseinszustände einzutauchen. Das Ich verstehe ich hier als individuelle psychische Struktur, also den Teil des Bewusstseins, der dafür sorgt, daß wir morgens beim Aufwachen immer noch wissen, das wir die gleiche Person sind wie gestern.

Frage:

Und wovon ist abhängig, ob die verschiedenen Substanzen einen positiven Aspekt in das Leben des Konsumenten einbringen?

Antwort:

Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass es nichts Negatives in unserem Universum gibt. Positiv und negativ sind menschliche Bewertungen, die einfach davon abhängen, ob etwas intelligent oder unintelligent eingesetzt wird: „Das Messer in der Hand eines Mörders ist etwas anderes als das Messer in der Hand eines Arztes.“ Selbst Heroin als die verrufenste Droge entfaltet als Morphium bei Schmerzpatienten ihr positives Potential.

Frage:

Intelligenter Einsatz ist also abhängig von der Kompetenz, der Motivation und vom Kontext?

Antwort:

Richtig. Psychoaktive Substanzen können uns die Möglichkeiten unseres eigenen Bewusstseins zeigen, oder auch, was uns fehlt. Sie können also Wegweiser sein – für dauerhafte Veränderung braucht man andere Methoden, wenn man nicht im Kreislauf der Sucht landen will. Ich benutze bei meinen Patienten gerne ein Bild: „Stell Dir vor, Du sitzt in einer dunklen Einzelzelle. Und dann nimmst Du eine Droge, die Fensterläden gehen auf, Du siehst die Sonne, den Himmel, eine Landschaft ohne Grenzen et cetera. Die Droge lässt nach – die Fensterläden schließen sich und Du sitzt wieder im Dunkeln. Um dauerhaft nach draußen zu kommen, hilft nur eines: Du musst Deinen Hintern bewegen!“ Und „Hintern bewegen“ ist für mich nur ein anderes Wort für Selbst-Entwicklung.

Frage:

Das zielt auf den transformatorischen Aspekt, der ja nicht immer erwünscht ist. Die meisten der Konsumenten wollen ja eher eine kurzzeitige Entspannung oder Erregung ihrer Lebenslage.

Antwort:

Die meisten Menschen benutzen psychoaktive Substanzen für Dinge, für die sie eigentlich nicht da sind: zur Gefühlsregulation, zur Problembewältigung, für Kontakt und Abgrenzung und so weiter. Das geht am wahren Potential der Substanzen vorbei. Sich nur entspannen zu wollen, das ist psychologisch gesehen, wie mit dem LKW Brötchen holen fahren – ein Fahrrad hätte es auch getan – beispielsweise Sex oder eine Phantasiereise. Aus integraler Sicht ist der transformatorische Aspekt natürlich der interessantere, wobei Transformation durchaus auch Spaß machen darf.

Frage:

Aber wie benutzt man psychoaktive Substanzen korrekt?

Antwort:

Der Hauptunterschied zwischen der hedonistischen und der transformatorischen Verwendung ist das Setting und vor allem die Aufmerksamkeitsausrichtung. Im ersten Falle agiert der Konsument in der Außenwelt und nimmt sich selbst nur am Rande wahr. Im zweiten Falle liegt die Aufmerksamkeit ganz auf der Selbstbeobachtung: Was verändert sich wie in Körper und Bewusstsein während der Wirkzeit? Erst dadurch können die Substanzen ihr volles Potential entfalten – und der Anwender kann lernen, in diese Zustände ohne chemische Hilfe zu kommen. MDMA kann das Wesen der Liebe zeigen, LSD ermöglicht spirituelle Erfahrungen. Aber natürlich ist in MDMA keine Liebe und in LSD keine Transzendenz enthalten – das ist alles im Bewusstsein des Anwenders. Ob jemand nun fähig ist, eine Substanz als Wegweiser zu benutzen, oder hedonistisch oder sich sogar nur zudröhnt, hängt natürlich von seiner persönlichen Reife ab – was integral gesehen nichts anderes als seine individuelle Bewusstseinsebene ist. .

Um mal ein Beispiel zu bringen: 1985 habe ich einen Beutel Marihuana geschenkt bekommen. Das war natürlich ein Schatz in der DDR, den man nicht so einfach wegpaffen konnte. Also habe ich mir immer wieder Settings überlegt, wie ich das meiste da rausholen konnte. Z.B. mehrere Runden den gleichen Weg durch ein Stück Straße und Park gehen, jedes Mal mit einem anderen Musikstück im Walkman und dabei beobachten, wie sich die eigenen Gefühle und der visuelle Eindruck je nach Musikstück änderten. Jedes Mal habe ich mir irgendetwas einfallen lassen, was ich erforschen wollte. Die einzelnen Experimente fanden immer im Abstand von mehreren Wochen statt. Nach 10-12 Malen hatte ich das Gefühl, alles gelernt zu haben und Marihuana wurde uninteressant. Nach der Wende habe ich noch ein paar andere Substanzen kennengelernt, mit denen es mir genauso erging: Ein paar Mal ausprobieren, lernen, wie ich den Zustand willentlich ohne Substanz herbeiführen kann – und Tschüß.

]]>

Frage:

Und die Gefahr der rein entspannenden Herangehensweise liegt worin?

Antwort:

Die hedonistische Haltung verführt sehr zur eigenen Passivität und dazu, immer öfter immer mehr zu nehmen. Das verändert den Konsumenten auch – aber eher in regressiver Weise. Es ist für mich zum Beispiel erstaunlich, dass die meisten Patienten in meiner Klinik schon zig „Pappen“ eingeworfen, aber noch nie das volle Potential von LSD erlebt haben. Sie sagen, es sei schön bunt gewesen –von der wahren Natur des Bewusstseins keine Spur. Bei anderen Substanzen genau das gleiche. Und sie sind immer ganz platt, wenn ich ihnen zeige, dass sie mit bestimmten Trance-Techniken die gleichen Zustände wie mit ihren Drogen erreichen können.

Frage:

Denkt man dieses Argument bis zum Ende, könnte es zur Legitimation der momentanen Drogenpolitik dienen, da die hedonistischen Nutzer den Zusammenhalt des sozialen Systems gefährden.

Antwort:

Drogen sind meines Erachtens gerade in der hedonistischen Anwendung grundsätzlich systemstabilisierend, da die hedonistische Anwendung nicht zu kritischen Einsichten führt. Anregende Drogen wirken leistungssteigernd, beruhigende Drogen stellen die Leute ruhig – was will der Staat mehr? Das es Gesetze gegen viele psychoaktive Substanzen gibt, hat meines Erachtens weniger mit deren Gefahrenpotential, sondern eher was mit Traditionen und rivalisierenden Lobbies zu tun. Wissenschaftlich lässt sich der derzeitige Zustand jedenfalls nicht begründen.

Frage:

Müssen, um zu einer besseren Anwendung von Drogen zu kommen, zugleich immer auch Veränderungen in allen Quadranten angestoßen werden?

Antwort:

Grundsätzlich käme der notwendige Veränderungsimpuls aus dem kollektiv-inneren Quadranten, nämlich dann, wenn genügend Individuen die derzeit herrschenden Auffassungen in Frage stellen. Das Problem ist, dass diese Diskussion kaum von den reinen Hedonisten ausgeht, obwohl sie in der Überzahl sind. Eigentlich müsste beispielsweise der „Verein für Drogenpolitik“ mehrere Millionen Mitglieder haben – tatsächlich sind es nur einige hundert. Dagegen schafft es die Gruppe von Menschen, die sich für eine transformatorische Anwendung dieser Substanzen einsetzt, allein in diesem Jahr im deutschsprachigen Raum zwei Großkongresse auf die Beine zu stellen – dabei sind das weltweit vielleicht nur tausend Menschen.

Frage:

Der kollektive-innere Quadrant, also das „Wir“, unterliegt in seiner Bewertung von psychoaktiven Substanzen den Zwängen der marktwirtschaftlich-kapitalistischen Gesellschaftsform. Wie kann es angesichts der Konsummechanismen zum Umdenken kommen?

Antwort:

Die Frage verleitet ja fast zu einer allgemeinen Kapitalismuskritik – das spare ich mir hier mal. Integral betrachtet gehe ich davon aus, dass die Evolution einfach weiter geht – also auch die Evolution des individuellen und kollektiven menschlichen Bewusstseins. Daraus folgt, dass sich das Durchschnittsbewusstsein unserer Gesellschaft langsam aber sicher nach oben verschiebt. Damit wird irgendwann sowohl genügend Wissen vorhanden sein, um psychoaktive Substanzen differenziert zu bewerten, als auch genügend Kraft im Sinne von gesellschaftlichem Druck, um aus diesem Wissen konkrete Gesetze entstehen zu lassen. Man braucht also nur etwas Geduld.

Frage:

Wie könnte denn eine integrale Drogenpolitik aussehen?

Antwort:

Lassen Sie mich mal ein bisschen in die Zukunft spinnen: Eine solche Drogenpolitik müsste sowohl die Quadranten als auch die Ebenen beachten. Das heißt beispielsweise, dass restriktive Gesetze für Menschen, die sich mit relativ einfachen Bewusstseinsstufen identifizieren, weiterhin angebracht sein können – in diese Richtung geht ja der Jugendschutz. Dummerweise hört die Differenzierung der Gesetze mit 18 Jahren auf. Nur weil der Körper dann ausgewachsen ist, sind noch längst nicht alle Menschen „erwachsen“. Auch nach dem 18. Lebensjahr gibt es noch Entwicklung, allerdings verlagert sie sich immer stärker vom Körper auf das Bewusstsein in Form von Persönlichkeitsreifung. Es gibt zwar eine Wahrscheinlichkeit, dass ältere Menschen auch reifer sind, das ist aber kein linearer Zusammenhang. Das heißt, dass Erwachsene gleichen Alters nicht alle auf derselben Bewusstseinsebene stehen. Ich nenne die Bewusstseinsebene gerne „inneres Alter“ – im Gegensatz zum „äußeren Alter“ des Körpers. Anders ausgedrückt: Menschen über 18 unterscheiden sich nicht nur quantitativ voneinander, indem der eine vielleicht etwas schlauer ist, als der andere, sondern auch qualitativ. Konsequent zu Ende gedacht müssten für jede Ebene eigene Gesetze gemacht werden…

Frage:

… was unter falscher Anwendung leicht zu einem totalitären Staat führen kann.

Antwort:

Als Suchttherapeut würde ich mir Liberalität lieber auf anderen Gebieten denn dem der Drogen wünschen. Psychoaktive Substanzen können zwar durchaus intelligent eingesetzt werden, sind aber nicht wirklich lebensnotwendig. Da ich als junger Mensch auch etwas zur Übertreibung neigte, bin ich ganz froh, als ehemaliger DDR-Bürger erst mit 30 richtig mit dem Thema Drogen konfrontiert worden zu sein. Doch zurück zu einer integralen Drogenpolitik:

Da sich Bewusstseinsebenen derzeit nur relativ aufwendig bestimmen lassen, wäre die einzige praktikable Möglichkeit, den Zugang zu bestimmten Substanzen auch über das 18. Lebensjahr hinaus nach dem körperlichen Alter zu regeln, also Gesetze für 30-, 40- oder 50-jährige zu erlassen. Vielleicht gibt es irgendwann ja mal die Möglichkeit, die Bewusstseinsebene relativ schnell und sicher neurologisch zu bestimmen.

Frage:

Die neurologische Bestimmung wäre ja eine reine Messung im rechten Quadranten.

Antwort:

Wenn Wilber Recht hat, dass alle Phänomene in den inneren Quadranten Korrelate in den äußeren haben, müsste sich die Bewusstseinsebene des Einzelnen auch neurologisch nachweisen lassen. Zielorientierte Bewusstseinstests sind leider sehr anfällig, wie z.B. Assessment-Center zeigen: Nur um die begehrte Stelle zu bekommen, werden die richtigen Antworten von den Anwärtern auswendig gelernt, egal, ob man für den Job geeignet ist, oder nicht. Da bietet der rechte Quadrant einfach die objektiveren Daten, weshalb ja auch das körperliche Alter oft als Kriterium genommen wird. In meiner Zukunftsspekulation wäre ein neurologischer Status nichts anderes, als ein körperliches Kriterium – nur viel differenzierter. Genau genommen wäre es eher eine Form von Leistungsdiagnostik, so wie Schulzeugnisse. Nur dass hier nicht Intelligenz, sondern das allgemeine Bewusstseinsniveau gemessen würde. Leider sind Intelligenz und Persönlichkeitsreife ja nicht identisch, sonst würden es die Schulzeugnisse auch tun. Aber wie gesagt, dass ist nur eine Idee auf der Suche nach einem einfachen, objektiven und akzeptablen Kriterium.

Frage:

Und was hätte man von so einem so differenzierten Kriterium?

Antwort:

So, wie Schulzeugnisse einem Menschen unterschiedliche Rechte verleihen – z.B. die Möglichkeit zu studieren oder eine bestimmte Stellung in der Gesellschaft einzunehmen – so könnte das gleiche für die Bewusstseinsebene in Bezug auf einen differenzierten Zugang zu psychoaktiven Substanzen gelten. Auch wenn es im Moment ungewöhnlich klingt, so gäbe es dann die Möglichkeit, dass Menschen gleichen äußeren Alters aufgrund ihres unterschiedlichen inneren Alters unterschiedliche Rechte hätten. Das könnte z.B. heißen, dass ein Mensch Alkohol trinken darf. Einem anderen – gleichaltrigen – wäre es dagegen verboten, weil man sich aufgrund seiner Bewusstseinsebene nicht sicher sein kann, ob er anderen Leuten unter Alkoholeinfluß nicht den Schädel einschlägt. Aus der Anwendung der Persönlichkeitsreife als Kriterium, ergäbe sich ein ironisches Paradoxon: Derzeit sind Drogen vorrangig ein Jugendthema. Nach dem integralen Modell käme es zu einer Umkehrung: Je älter – besser: je reifer – ein Mensch ist, desto eher würde ihm legaler Zugang zu bestimmten Substanzen gewährt.

Frage:

Ich wüsste aber immer noch gerne etwas mehr über die Auswirkung einer integralen Drogenpolitik auf die kollektiven Quadranten?

Antwort:

Eines hatte ich schon genannt: Eine differenziertere Betrachtung dieser Substanzen in der öffentlichen Meinung und daraus abgeleitete Gesetze. Außerdem müßte eine wirkliche Kultur im Umgang mit psychoaktiven Substanzen entwickelt werden, wie sie viele Naturvölker noch haben. Das heißt, die Menschen müssen lernen, mit diesen hochpotenten Mitteln sinnvoll umzugehen, nicht nur im Party-Setting. Thomas Metzingers Vorschlag für einen LSD-Führerschein geht z.B. in diese Richtung. Im kollektiv-äußeren Quadranten ginge es z.B. darum, außer dem Repressionsapparat eine Infrastruktur zu schaffen, die einen konstruktiven Gebrauch überhaupt erst ermöglicht. Das würde mit einer staatlich kontrollierter Produktion und dem Vertrieb beginnen, um Missbrauch weitestgehend auszuschließen, und vielleicht mit speziellen Forschungslaboratorien enden.

Um hier keine falschen Hoffnungen zu wecken und es ganz deutlich zu sagen: Eine integrale Drogenpolitik wäre weit von einer generellen Drogenfreigabe entfernt! Statt dessen ginge es um einen mit dem integralen Modell begründbaren differenzierten und rationalen Umgang mit diesen Substanzen. Der derzeitige Umgang in der westlichen Welt ist völlig irrational – was einer der Gründe für die Drogenkriminalität ist: Gesetze, die keiner versteht, werden ignoriert. Lediglich Holland versucht da andere Wege zu gehen.

Viele der jungen Leute, die sich heute die Freiheit nehmen, Drogen nach eigenem Gutdünken zu konsumieren, wären auch nach dem integralen Modell von bestimmten Substanzen ausgeschlossen. Verschiedene Drogen, deren Gefahrenpotential nachgewiesenermaßen geringer ist als die des Alkohols und die jetzt noch verboten sind, wären dann aber sicher auch in jungen Jahren schon erlaubt. Das 21. Lebensjahr sollte aber nach meiner Auffassung die absolut untere Grenze sein – Bewusstseinsebene hin oder her. Vorher haben Körper und Geist noch mit der Pubertät zu tun, so dass der Drogenkonsum in 99% aller Fälle nur dazu dient, die damit verbundenen Unannehmlichkeiten zu kompensieren. Vielleicht würde das Konsumalter für Alkohol sogar auf 25 oder 30 Jahre heraufgesetzt. Weitere Substanzen wiederum, deren Sucht und Gefahrenpotential absolut nicht beherrschbar ist, würden sicher für den Normalbürger generell verboten bleiben und wären nur bestimmten, z.B. medizinischen, Anwendungsbereichen vorbehalten. Wenn Evolution nach Wilber eine ständige Zunahme an Differenzierung und Komplexität ist, kann eine zukünftige Drogenpolitik auch nur eine differenzierte und komplexe sein. Im Moment ist das ja oft sehr grob: Die Befürworter sagen „Ja“ und die Gegner „Nein“ – und das wars.

Frage:

Wie sieht es aus mit der integralen Drogenpolitik im rechten oberen Quadranten, die sich mit den objektiven, beobachtbaren Tatsachen beschäftigt? Was können die herkömmlichen Naturwissenschaften leisten?

Antwort:

In diesem Bereich sind natürlich vor allem die Biochemie, die Psychologie, die Medizin und die Neurowissenschaften gefragt, um die Auswirkungen psychoaktiver Substanzen sowohl auf den Körper als auch auf das Bewusstsein des Individuums zu untersuchen. Verrückterweise werden diese Wissenschaften am stärksten von der allgemeinen Drogenprohibition getroffen: Während der Jugendliche auf dem Parkplatz vor seiner Disko das – illegale – Drogenparadies vorfindet, quält sich der interessierte Wissenschaftler von Sondergenehmigung zu Sondergenehmigung. In Wissenschaftskreisen ist allgemein bekannt, dass das Gefahren- und Suchtpotential der Substanzen sehr unterschiedlich ist. Das zeigen auch meine eigenen Ratings bei Konsumenten.

Zu ähnlichen Ergebnissen ist 2007 eine englische Befragung gekommen, die an Ärzten, Polizei- und Justizbeamten durchgeführt wurde, die im Drogenbereich arbeiten. Aus diesen und auch vielen medizinischen Erkenntnissen müsste die Politik nur mal die entsprechenden Schlüsse ziehen.

Was Sie in der oberen Tabelle sehen, sind bloß die negativen Aspekte. Viel spannender wären natürlich die positiven, nämlich das einmalige Potential der einzelnen Substanzen. Der weitaus größte Teil der Untersuchungen, die es dazu gibt, stammt leider aus den 60er Jahren, also aus der Zeit, bevor der „war on drugs“ ausgerufen wurde. Erst in den letzten Jahren gibt es wieder eine nennenswerte Forschung. Diese ist vor allem neurologisch orientiert, versucht also mit bildgebenden Verfahren die Wirkung auf das Gehirn zu untersuchen. Die wirklich spannende Frage ist natürlich, wie eine Substanz zum Wohl der Menschen genutzt werden kann – und da reicht es nicht, die chemischen und biologischen Veränderungen im Gehirn zu untersuchen, sondern auch die Auswirkungen auf Denken, Fühlen und Verhalten.

Frage:

Sie sind ja nun Psychologe und Suchttherapeut, beschäftigen sich also überwiegend mit dem individuell-inneren Quadranten. Wo sehen Sie da Anwendungsmöglichkeiten?

Antwort:

Da ich selbst über 20 Jahre Meditationserfahrung habe, interessieren mich persönlich besonders außergewöhnliche Bewusstseinszustände – also das, was man u.a. auch mit bewusstseinserweiternden Drogen erreichen kann. Unsere Gesellschaft leidet unter anderem ja an einer Sinnkrise. Weder der rationale Materialismus – „Money makes, that the world goes round“ – noch das mythische Christentum sind in der Lage, dieses Loch in den Seelen zu füllen. Erforschung des Innenraumes über Meditation wäre eine Möglichkeit – doch hat nicht jeder die Zeit dazu, sich 20 Jahre lang hinzusetzen. Ein entsprechendes Setting vorausgesetzt, bräuchte es eigentlich nur 45 Minuten, damit einem Menschen deutlich wird, dass Atheismus ein Irrtum ist und auch der christliche Vater-Gott ein bißchen an der Wahrheit vorbei geht – nämlich so lange, wie die meisten oral eingenommenen Halluzinogene brauchen, um zu wirken. Wer jemals die entsprechende Erfahrung gemacht hat, weiß, dass es sich dabei nicht um „Halluzinationen“ handelt, wie uns der Name Halluzinogene weismachen möchte, sondern dass es so ist, als ob einem eine Augenbinde abgenommen wird – und man die Welt zum ersten Mal sieht, wie sie wirklich ist.

Frage:

Wenn man das so hört, wundere ich mich, dass halluzinogene Drogen keinen größeren Einfluß auf das religiöse Leben haben?

Antwort:

Ich finde ihn ziemlich stark. Das ganze vielgeschmähte New Age ist letztlich nichts anderes als ein Nachhall der ersten psychedelischen Revolution in den 60ern: Ein Teil der Jugend machte unter Drogen spirituelle Erfahrungen pantheistischer und panentheistischer Natur. Da unsere Gesellschaft dafür keine Erklärungsmodelle hatte, wandten sie sich in den Osten. Sie suchten nach Erklärungen und nach Wegen, um diese Zustände permanent zur Verfügung zu haben. Das beste Beispiel sind die Beatles, die zu Maharishi Mahesh Yogi gingen, nachdem sie LSD genommen hatten. Das hat letztendlich den Buddhismus-, Zen- und Hinduismus-Boom ausgelöst. Auch die Beschäftigung mit dem Schamanismus gehört dazu. Im Westen bieten die Unitarier bzw. Freireligiösen zwar Erklärungsmodelle im Geiste der Aufklärung, aber keine Erfahrungswege, wie man solche Zustände dauerhaft verwirklichen kann. Letztendlich geht es aber darum, beides zusammenzubringen: Die Wege, um unmittelbare spirituelle Erfahrungen zu machen, sowie Erklärungsmodelle, die möglichst moderne und postmoderne Erkenntnisse mit einschließen sollten, die also einer rationalen oder pluralistischen Bewusstseinsebene entsprechen. Das könnte ein zeitgemäßer Ausweg aus der heutigen Sinnkrise sein. Dank des deutschen Papstes geht es im Moment ja eher wieder zurück in Richtung Mittelalter.

Frage:

Gibt es direkte therapeutische Anwendungen?

Antwort:

Die meisten Therapeuten beschäftigen sich hauptsächlich mit dem Tagesbewusstsein, also dem manifesten ICH. Aus integraler Sicht könnte man es so beschreiben, dass sie psychisch Kranken helfen, eine Bewusstseinsstufe zu erreichen, die die umgebende Gesellschaft für das äußere Alter des Betroffenen für angemessen hält. Dabei wird sehr viel mit Verhaltenstraining, Aufarbeitung der Vergangenheit, Einsicht, etc. gearbeitet, wenig jedoch mit intensiven korrigierenden Erfahrungen. Und gerade da könnten solche Substanzen hilfreich sein, als Wegweiser oder als Katalysator für psychische Prozesse. Z.B. erhielten in den 60ern Alkoholabhängige in Kanada eine einmalige Dosis LSD in einem klinisch-therapeutischen Setting – mit einer bis heute anhaltenden umwerfenden Effektivität. Ich persönlich halte zwar LSD aufgrund von Wirkungsdauer und Intensität gerade bei wenig strukturierten Patienten für ein extrem heftiges Medikament. In letzter Zeit wird der Einsatz von MDMA und verwandten Stoffen bei verschiedenen psychischen und psychosomatischen Krankheiten untersucht, z.B. bei Posttraumatischen Belastungsstörungen. Diese Substanz scheint das größte therapeutische Potential zu haben, bei einem relativ geringen Gefahren- und Suchtpotential. In meinen Gruppen hatte ich z.B. noch nie einen Ecstasy-Abhängigen. Die meisten, die diese Droge hedonistisch einnehmen, kennen sie ja nur im Party-Setting, meist überdosiert, damit sie länger tanzen können und mehr Alkohol vertragen. 95% meiner Patienten haben noch nie den Zustand erlebt, den man vielleicht am besten als „Herzöffnung“ bezeichnen kann, obwohl sie schon hunderte Pillen „geklinkt“ haben. Wenn ich „95%“ sage, ist mir schon bewusst, dass das nicht repräsentativ ist, da Menschen, die eine Therapie nötig haben, diesbezüglich eine Negativ-Auswahl darstellen. Dieser Zustand der „Herzöffnung“ zeichnet sich durch absolute Angstfreiheit, Urvertrauen und Kontaktfähigkeit aus. Dadurch ist es recht leicht möglich, sich mit Traumata auseinanderzusetzen, deren Konfrontation man normalerweise vermeiden würde. Das ist das, was man als Katalysatorfunktion bezeichnen könnte.

Frage:

Kritiker wenden ein, dass es absurd sei, in der Suchttherapie Drogen einzusetzen.

Antwort:

Ich bin mir ziemlich sicher, dass eine einmalige Erfahrung im therapeutischen Setting Süchtigen klar machen könnte, was sie eigentlich in den Drogen suchen, nämlich Nähe, Kontakt, Sicherheit. Viele von ihnen sind ja genau das Gegenteil: Sie sind voller Spannungen, misstrauisch und absolut nicht kontaktfähig. Gerade wenn jemand durch traumatische Erfahrungen oder eine lange Haftzeit emotional total blockiert ist, könnte die Erfahrung dessen, was möglich ist, eine Neuorientierung anstoßen.

Eine andere Möglichkeit ergäbe sich bei der Therapie von Menschen, die eine drogeninduzierte Psychose haben, die nach einem „Horrortrip“ „auf LSD hängengeblieben“ sind, wie man so schön sagt. In der normalen Psychiatrie versucht man das manifeste ICH zu stabilisieren. Als Gegengewicht zur Unordnung, die der Horrortrip im subtilen Selbst dieser Menschen verursacht hat, mag das ganz hilfreich sein – die Unordnung selbst wird dadurch aber nicht beseitigt. Eine wirkliche Heilung von Horrortrips kann meines Erachtens nur erfolgen, wenn man mit therapeutischer Hilfe noch einmal an diesen Platz geht, das heißt, indem man den ursächlichen Bewusstseinszustand jenseits des Tagesbewusstseins noch einmal induziert. Da die meisten dieser Menschen das nicht willentlich hinbekommen, wäre eine Möglichkeit die therapeutisch gesteuerte Anwendung eines Halluzinogens um dann den Schrecken bewusst zu integrieren. Allerdings wären solche Anwendungen sicher Einzelentscheidungen, da nicht alle Patienten fähig sind, aus derartigen Sitzungen die entsprechenden Einsichten zu ziehen. Und es kann ja nicht darum gehen, bestehende Psychosen oder Suchtstrukturen zu verfestigen. Das vorhin erwähnte Beispiel mit den Alkoholikern oder die erfolgreiche Therapie von Heroin-Abhängigen mit Ibogain zeigen, dass die therapeutische Anwendung psychoaktiver Substanzen nicht zu mehr, sondern zu weniger Sucht führt.

Frage:

Das therapeutische-transformatorische Setting, das Sie immer wieder betonen, was ist das besondere daran?

Antwort:

Die Beschreibungen ähneln sich da ziemlich: Statt „Risiko-Mischkonsum“ in großen Mengen werden die Substanzen dort in sehr geringer Dosis und pur verabreicht, dann niemals häufig, sondern nur einmal oder wenige Male in großen Abständen und nach sorgfältiger vorheriger Vorbereitung, statt Lärm ist dort Stille, statt Bewegung ist dort Ruhe, statt um den Kontakt mit anderen Menschen geht es um den Kontakt mit sich selbst. Dazu kommt dann noch eine entsprechende Lenkung durch Fragen, die der Therapeut stellt. Das ist natürlich das genaue Gegenteil vom Party-Setting.

Frage:

Wenn der therapeutische Nutzen so offensichtlich ist, warum wird das aus ihrer Sicht nicht schon längst praktiziert?

Antwort:

Da gibt es mehrere Gründe. Die politischen hatten wir schon. Dann gibt es natürlich wirtschaftliche: MDMA wurde schon 1913 entdeckt. Doch damals gab es noch keine richtige Psychotherapie. Heute, wo man wüsste, was man damit anfangen kann, sind die Patente abgelaufen. Das heißt, dass MDMA für die Pharmakonzerne völlig uninteressant ist, da sich damit kein Geld mehr verdienen läßt. Für andere Substanzen wie LSD und Psilocybin gilt ungefähr das gleiche. Außerdem müssen Vorteile und Nachteile natürlich erst einmal genau erforscht werden – wobei die Risiken der meisten klassischen psychoaktiven Substanzen natürlich bekannter sind als die Nebenwirkungen vieler Medikamente, die die Pharmakonzerne aktuell auf den Markt bringen. Hinzu kommt der alte Streit zwischen Medizin und Psychotherapie: Nur Ärzte dürfen Medikamente geben, auch psychoaktive. Aufgrund ihrer Ausbildung und ihres Auftrages sind die meisten Mediziner allerdings nicht an Medikamenten interessiert, die zu außergewöhnlichen Bewusstseinszuständen führen – im Gegenteil: Der Mensch soll doch wieder „normal“ werden. Morphium ist okay, das nimmt die Schmerzen und der Patient ist wieder normal. Und Polamidon nimmt den Heroinabhängigen den Suchtdruck, ohne einen Rausch zu erzeugen. Aber MDMA, Ibogain oder LSD? Dabei haben diese 3 Substanzen wenig oder kein eigenes Suchtpotential. Wenn ich all die abhängig machenden Medikamente sehe, habe ich manchmal das Gefühl, dass die meisten Ärzte mehr Angst vor dem Rausch als vor der Sucht haben.

Frage:

Was haben Sie für ein Klientel? Können Sie das genauer beschreiben?

Antwort:

Altersmäßig natürlich eher junge Leute, die meisten aus dem Prekariat. Und wenn ich es nach den Hauptdrogen trennen sollte, könnte ich sagen, ca. 30% Heroin, 30% Kokain, 30% Methamphetamin und 10% THC. Von diesen 100% sind 98% aber auch Raucher und 80% haben ein Alkoholproblem. Oft steht letzteres sogar im Vordergrund.

Frage:

Und das Wilbersche Modell findet Verwendung bei Ihrer Arbeit?

Antwort:

Klar! Daran wird doch eines deutlich: dass Sucht in erster Linie keine Krankheit, sondern eine Entwicklungsstörung ist. Das zeigt sich an den Symptomen in allen Quadranten, z.B. emotionale und kognitive Unreife im individuell-inneren und süchtiges Verhalten und die körperlichen Auswirkungen im individuell-äußeren. An den Grenzen zu den kollektiven Quadranten kommen dann Störungen der Beziehungsfähigkeit und eine radikale Weltsicht im inneren und dissoziales Verhalten wie Beschaffungskriminalität etc. im äußeren hinzu. Normalerweise bekommen wir einfach nicht mit, das das alles zusammengehört, weil wir unsere Aufmerksamkeit aus dem Kontext heraus immer nur auf einen Quadranten richten. Und dann sehen wir entweder den Kriminellen, oder den Süchtigen, oder den Radikalen oder den emotional instabilen Menschen. Das sind einfach alles Symptome, die für eine bestimmte Entwicklungsebene typisch sind, mit der sich die meisten der oben beschriebenen Klienten identifizieren. In der klassischen Psychologie läuft sie unter dem Terminus „Persönlichkeitsstörung“. Der Blick durch die Quadrantenbrille hilft mir, das ganze Paket von Symptomen als ein Ganzes zu sehen und mich nicht an einzelnen festzubeißen. Das heißt, ich versuche nicht nur, den Patienten von seiner Sucht wegzukriegen, sondern ihm auch zu helfen, einen Entwicklungsschritt als ganzer Mensch, also in allen Quadranten zu machen.

Frage:

Ist das Modell für Ihre Patienten denn nicht etwas zu kompliziert?

Antwort:

Ich arbeite da schon mit Vereinfachungen, doch versuche ich ihnen grundsätzlich die Bewusstseinsebenen klar zu machen, vor allem, was es für Vorteile hat, sich da weiterzuentwickeln. Manchmal geht es auch ganz handfest zu. Z.B. lasse ich mich nicht auf rechtsradikale Diskussionen ein, da es dabei meines Erachtens nicht um eine wirkliche politische Meinung geht. Ich mache ihnen einfach deutlich, dass Rechtsradikalität eine Kinderkrankheit des Geistes ist, wie Mumps oder Masern für den Körper. Und dagegen hilft nur eines: Schnell erwachsen werden.

Frage:

Wo sehen Sie denn als nächstes Veränderungen im öffentlichen Umgang mit psychoaktiven Substanzen?

Antwort:

Ich bin mir sicher, dass die psychotherapeutische Anwendung über kurz oder lang kommen wird. Die Forschung in anderen Ländern ist sehr verheißungsvoll. Und spätestens wenn die Krankenkassen mitbekommen, dass sie damit viel Geld und Therapiezeit sparen können, werden sie Druck auf die Pharmakonzerne und die Politiker ausüben, damit die ihre Blockadehaltung aufgeben. Das könnte noch vor einer Liberalisierung des Betäubungsmittelgesetzes kommen.

Personeninfo:

Wulf Mirko Weinreich

geb. 1959, Dipl.-Psych., außerdem Studium der Ethnologie, Sinologie und Religionswissenschaft, schon viele Jahre mit Unterstützung vieler Lehrer und Methoden auf Entdeckungsreise im eigenen Innenraum, seit 1985 therapeutische Arbeit mit Methoden der Humanistischen, Systemischen und Transpersonalen Psychologie im Einzel- und Gruppensetting, mehrere Jahre ehrenamtliche Mitarbeit in einer Drogenberatungsstelle, z. Zt. Gruppentherapeut in einer Fachklinik für Abhängigkeitserkrankungen, Autor des Buches „Integrale Psychotherapie“

Website: http://www.integrale-psychotherapie.de