Hanfblatt, Nr. 1006, März 2007

„Die Verelendungsprozesse hören nur durch die Vergabe von Methadon oder Heroin nicht auf“

AZ & AdH

Die Diskussion um den Umgang mit Genießern von psychoaktiven Substanzen wird weitestgehend vom präventiv-prohibitiven Ansatz dominiert. Aus dieser Perspektive scheint gar nichts anderes denkbar, als die irregeleiteten Jugendlichen und Erwachsenen auf den rechten Weg eines drogenfreien Lebens zurück zu führen. Oder existieren Alternativen? Ende der Achtziger Jahre hat sich die sogenannte „akzeptierende Drogenarbeit“ aus der Kritik an der nur auf Abstinenz ausgerichteten etablierten Drogenarbeit entwickelt. Diese zielte auf eine Änderung des Lebensstils und der Persönlichkeit abhängiger Drogengebraucher mit Hilfe justitiellen Zwanges ab. Die repressive Drogenpolitik, so die These der akzeptierenden Drogenarbeit, sei jedoch maßgeblich für die Lebens- und Konsumbedingungen der Drogengebraucher verantwortlich, die zu Verelendungsprozessen führen würden. Man forderte folgerichtig die Entwicklung sogenannter „niedrigschwelliger Ansätze“, wie von Sozialarbeitern geführte Szene-Cafes, Konsumräume und Übernachtungsstätten sowie die Begleitung für ihren exzessiven Drogenkonsum bekannter Techno-Parties. Zudem sollten Opiate oder Ersatzdrogen wie Methadon von Ärzten verschrieben werden können. Einiges von den Vorstellungen dieses in dieser Form neuen drogenpolitischen Ansatzes wurden bis heute realisiert.

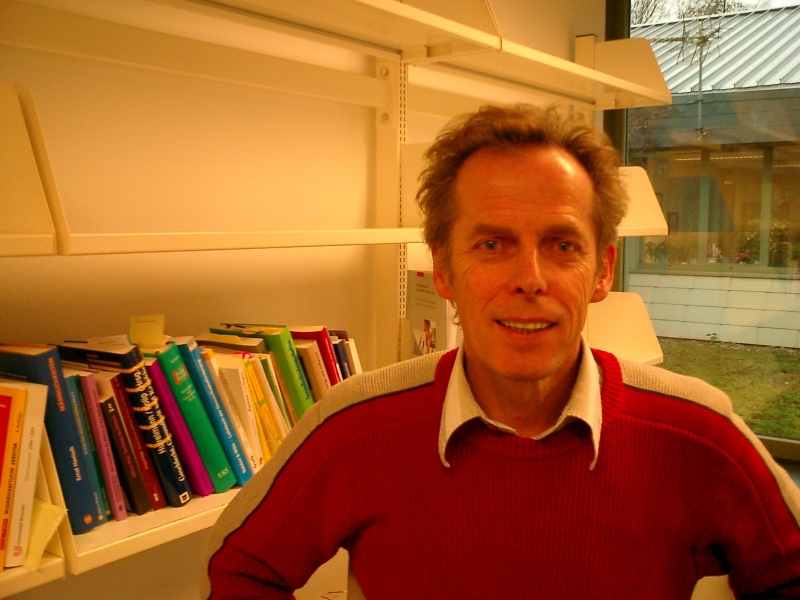

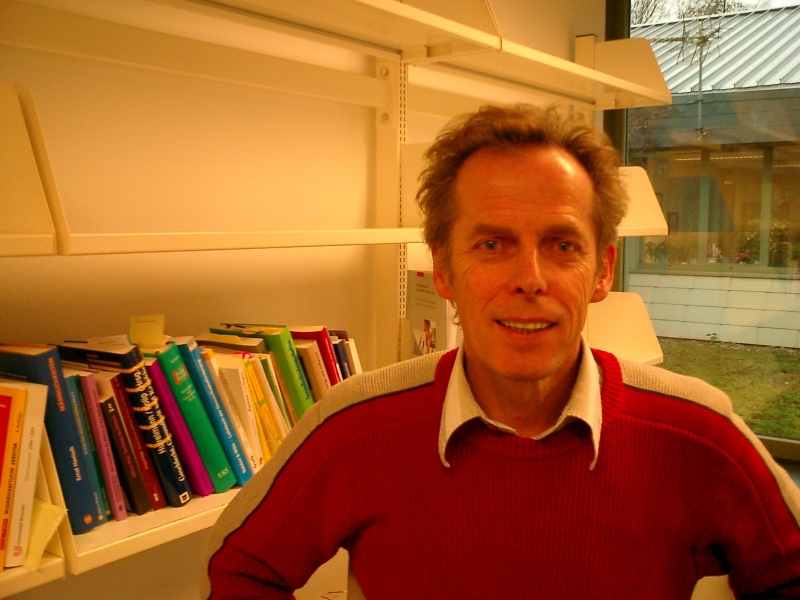

Heino Stöver, Professor an der Universität Bremen, hat diesen Prozess maßgeblich mitgestaltet und wissenschaftlich begleitet. Im Gespräch geht es um Erfolge und Niederlagen der akzeptierende Drogenarbeit, Opiatabhängigkeit und Beikonsum sowie fehlende Zukunfts-Visionen.

Frage: Professor Stöver, was würden Sie aus heutiger Sicht als die Erfolge der akzeptierenden Drogenarbeit verbuchen?

Heino Stöver: Man hat auf der fachlich-helferischen Seite einige gute Angebote implementiert. Zum einen erreicht die Schwerpunktgruppe der Opiatkonsumenten eine Substitutionsbehandlung, die heute etwa 70.000 Menschen umfasst. Ich erinnere mich, dass die Ärzte früher, bevor sie unseren Kontaktladen betraten, nach links und rechts schauten, ob sie jemand erkennt. Heute ist das dagegen eine Standard-Behandlung, die aber hinsichtlich ihrer Qualität und auch Quantität noch weiterentwickelt werden muss. Zum anderen existieren die Konsumräume, die ein wichtiges Instrument in der HIV und Hepatitis-Prävention sind. Drittens gibt es eine flächendeckende Abgabe von Einwegspritzen. Nachgeordnet muss man die „Safer-Use“ und „Safer-Sex-Kampagnen“ nennen, die ebenfalls zu einer positiven Bilanz beitragen.

Frage: Und auf gesellschaftlicher Ebene?

Heino Stöver: Wenn man akzeptierende Drogenarbeit auch als etwas politisch-gesellschaftliches begreift und damit die Akzeptanz eines Lebensstils von Menschen anspricht, die gewisse Drogen anderen vorziehen, dann hat man bisher wenig erreicht. Schon vor dem Hintergrund einer allgemeinen Drogenfeindlichkeit ist die Akzeptanz von Drogengebrauchern gering. Beispielsweise war die Diskussion um Cannabis vor zehn Jahren viel fortgeschrittener als heute. Da gibt es Wellenbewegungen, und heute befindet man sich offensichtlich wieder einmal in einem Tal.

Frage: Derzeit befindet sich die akzeptierende Drogenarbeit offensichtlich auf dem Rückzug. Fixerstuben werden geschlossen, Heroin-Verschreibungsmodelle beendet und psychosoziale Betreuungen reduziert. Unter der Vorgabe von verstärkter Qualitätskontrolle haben Bürokratisierungs- und Hierarchisierungsprozesse in den Projekten eingesetzt. Therapeutische Ansätze und Zielorientierung mit Zwangsmaßnahmen werden in überarbeitete Konzepte aufgenommen und durchzusetzen versucht. Von Niedrigschwelligkeit und Suchtbegleitung, zwei wesentlichen Standbeinen der akzeptierenden Drogenarbeit, bleibt dann nicht mehr viel übrig. Die entsprechenden Projekte möchten das positiv besetzte Etikett der akzeptierenden Drogenarbeit offiziell jedoch nicht abgeben. Welche Faktoren sind für diese Krise, wenn man sie nicht letztendlich gar als Scheitern der akzeptierenden Drogenarbeit sehen will, verantwortlich?

Heino Stöver: Sie beschreiben die Eigendynamik einer Bewegung sehr gut, die auf allgemeines gesellschaftliches Wohlwollen stieß, weil angesichts der damaligen AIDS-Krise klar war, dass etwas geschehen muss. Die angeschobenen Projekte haben dazu beigetragen die AIDS-Epidemie einzudämmen. Heute haben wir bei den HIV-Neuinfektionen nur noch neun Prozent, die sich über Spritzen anstecken. Sehr viel weniger als vor 20 Jahren befürchtet. Aber durch den Erfolg sind immer neue Organisationen gewachsen, es entstanden Institutionalisierungs- und Hierarchisierungsprozesse, die Verlockungen auf Pfründe waren groß. Der Ursprungsgeist, das ist vollkommen richtig, ist verblasst. Dazu kommt, dass nach der AIDS-Krise die bis heute andauernde Hepatitis-Welle völlig unterschätzt wurde. Etwa 60-90 Prozent aller Opitatkonsumenten sind HCV-positiv. Da hat offenbar etwas nicht geklappt.

Frage: Hepatitis ist kein öffentliches Thema.

Heino Stöver: Ich selber war ja in der Praxis bis Mitte der 90er Jahre und schon da ist mir aufgefallen, dass wir unsere HCV-Broschüren eher pflichtschuldig schreiben. HCV ist eine graue Krankheit, es fehlt das absolut tödliche, sie hat nie die Schubkraft erfahren wie HIV/AIDS. Dort waren große Stars erkrankt, die gay community nahm sich des Themas an. Rund 8000 Neuinfektionen mit Hepatitis-C jährlich und rund 2000 mit HIV jährlich zeigen aber die Relevanz des Themas. Völlig unterbelichtet blieb auch, dass sich der Knast zum unabhängigen Prädiktor für HCV-Infektionen entwickelte. In der Haft ist die Chance, sich mit HCV zu infizieren, groß. Trotzdem kam es auf politischen Druck zum Abbau der Spritzenautomaten in den wenigen Gefängnissen die solch ein Angebot überhaupt realisierten. Die Projekte stagnieren, organisationssoziologisch formuliert haben Erstarrungsprozesse eingesetzt. Und in die Politik wurde die Nachricht nicht genügend transferiert.

Frage: Wo kann frischer Wind für die akzeptierende Drogenarbeit herkommen?

Heino Stöver: Da habe ich keine Antwort. So eine Schubkraft kann man nicht alle zwanzig Jahre entwickeln. Die gesellschaftliche Aufmerksamkeit ist gesättigt. Für einzelne Bereiche gilt es sich mit aller professionellen Kraft gegen das Vergessen zu wehren. Das ist aber nichts visionäres, was als Leuchtbild vorangehen kann. Schaut man auf die Geschichte der akzeptierenden Drogenarbeit haben ja Anfang der 80er Jahre Leute aus den sozialistisch orientierten Gruppierungen ihre alten, politischen Visionen am Drogenthema abgearbeitet. So konnten gesellschaftliche Prozesse in Frage gestellt werden. Anti-Psychiatrie, Patientenschutz, Verbraucherschutz, alles Themen, die heute noch aktuell sind. Diese Generation hatte eine Vision von einem gesellschaftlichen Umbau, eine Vision, die der Generation von heute zumeist abgeht.

Frage: Eines der großen Probleme in der akzeptierenden Drogenarbeit ist der Umgang mit dem sogenannten „Beikonsum“. Wenn man von Drogenabhängigen spricht, dann meint man in der akzeptierenden Drogenarbeit Menschen, die am liebsten Heroin konsumieren und die Finger nicht davon lassen können. So wird das Heroin zum Maß aller Dinge gemacht. Alles was sonst noch konsumiert wird, wird dann zum „Beikonsum“. Die Grundthese lautet: Wenn ein aus der Bahn geratener Heroinkonsument nur genügend qualitativ hochwertiges Heroin zu einem günstigen Preis erhält und unter hygienischen Bedingungen konsumieren kann, dann steht ihm nichts mehr im Wege wieder ein nützliches Mitglied der Gesellschaft zu werden. Man kann sicherlich gelten lassen, dass für die Mehrzahl der Opiatgebraucher die leichte Verfügbarkeit von Opiaten erst einmal eine Erleichterung darstellt. Wer jedoch einen süchtigen Lebensstil geführt hat, ist oft nicht mit der Aufrechterhaltung seines Drogenpegels zufrieden. Die viel gepriesene Eröffnung von Lebensperspektiven und einer klareren Sicht wirkt gerade auf die besonders problematisch konsumierenden Drehtürklienten eher deprimierend. Hier kommt der erwähnte Beikonsum ins Spiel. Ohnehin wurde schon im Vorfeld oft alles Mögliche sonst noch konsumiert. Dauerkiffen, Saufen, Benzodiazepine einwerfen und vor allem Kokainkonsum, insbesondere in rauchbarer Form, bringen betreuende Sozialarbeiter zur Verzweiflung. Gerade der exzessive Kokainkonsum und die Schwierigkeiten im Umgang mit durchgeknallten Kokain-Basern stellen den akzeptierenden Umgang in Frage. Auf der einen Seite meint man zwar noch, man müsste sich auf das Niveau dieser Klientel herab begeben und versuchen, die schlimmsten gesundheitlichen und sozialen Auswüchse deren Verhaltens abzufedern, andererseits denkt man mittlerweile offen über Zwangsmaßnahmen nach. Welche Ansätze zum Umgang mit der Problematik des sogenannten Beikonsums erscheinen derzeit sinnvoll?

Heino Stöver: Zum ein muss man sich aus den idealtypischen Vorstellungen lösen, was Substitutionsprogramme leisten können. Selbst bei der Verschreibung von reinem Heroin hing man und auch ich lange Zeit einem mechanistischen Bild nach. Nach dem Motto: „Wenn nur genügend Methadon, dann geht es allen Betroffenen gleich besser, die Kriminalität wird reduziert und die Prostitution nicht mehr nötig.“ Die Wirklichkeit hat in den letzten zwanzig Jahren gezeigt, dass das so einfach nicht funktioniert. Auf dem Wege Betäubung herzustellen gehen die Menschen viele Wege um sich aus der Wachbewusstseins-Gesellschaft auszuklinken. Die Verelendungsprozesse hören halt nur durch die Vergabe von Methadon oder auch Heroin nicht auf. Anfang der 90er Jahre gab es die „Roche-Phase“, da schliefen die Leute im Stehen ein. Viele Ärzte und Berater sind heute auf der Gratwanderung zu entscheiden, was selbst gewählter Lebensstil und was Krankheit ist. Antworten hat da momentan keiner, wie man mit den Opiatabhängigen, die zusätzlich noch Crack oder Kokain konsumieren, umgeht. Klar ist nur allen, das man die Brücke nicht abreißen lassen will, Schadensminimierung ist das Ziel. Einerseits macht Crack enorm abhängig, andererseits scheint es doch Konsummuster und Kontrollregeln zu geben, die den Konsum unterbrechen lassen.

Frage: Selbst viele Kokainkonsumenten, gerade wenn sie über die Erfahrung des Rauchens mit ihrem geringen Belohnungs-, aber hohen Gierfaktor verfügen, können sich eine freie Verfügbarkeit von Kokain, also eine Legalisierung, nicht als positive gesellschaftliche Perspektive vorstellen. Wie soll die Gesellschaft generell mit Kokain und seinen Konsumenten umgehen?

Heino Stöver: Die Frage ist wichtig, wird aber nicht diskutiert. Bei Heroin hat sich die Gesellschaft geeinigt, dass die Substanz krank macht, bei Kokain werden hedonistische Motive unterstellt. Ich kann mir nur eine ärztliche Verschreibung von Kokain vorstellen. Mag idiotisch klingen, aber wenn es zunächst darum gehen soll den Menschen zu helfen, dann kann diese ärztlich kontrollierte Abgabe helfen. Global gesehen hat das Verbot ohnehin mehr Nachteile als Vorteile. Ewig wird man keine Flugzeuge in die Erzeugerländern schicken können um dort die Plantagen zu entlauben. Vielleicht wäre ein fairer Handel die bessere Variante. Aber niemand setzt sich wirklich mit alternativen Kontrollmodellen auseinander, dabei wird uns das Thema in den nächsten Jahren beschäftigen.

Frage: Zur nächsten Frage und dem Cannabis und seinem Konsum: Ein Grundproblem scheint zu sein, dass ein ehrlicher Dialog über Cannabis nicht möglich ist, weil praktisch alle Beteiligten vom Sozialarbeiter über die Strafverfolgungsbehörden und Politiker über Cannabishändler bis zu Buchautoren und Growshop-Besitzern kommerzielle Interessen vertreten, Selbstvermarktung betreiben müssen und Rechtfertigungszwängen unterliegen. Eltern folgen in Angesicht des vielleicht auch nur vermeintlich renitenten Verhaltens ihrer Sprösslinge den Gesetzen von Ohnmacht und Überreaktion. Ein Dilemma, dass derzeit unlösbar erscheint. Wie könnte Ihres Erachtens der Weg zu einem ehrlichen und offenen Dialog bezüglich der Umgangsformen mit Cannabis aussehen? Wäre eine Entkriminalisierung der Cannabisgebraucher ein Schritt, der auch den Konsumenten, einen ideologieärmeren und selbstkritischeren Umgang erlauben würde?

Heino Stöver: Natürlich brauchen wir einen offeneren und ehrlicheren Dialog. Das sehen wir an den Anti-Cannabis Kampagnen, die immer mal wieder angestoßen werden. Dabei zeigt die kritische Epidemiologie, dass das Einstiegsalter nicht gesunken ist und auch die gestiegene Verbreitung des Cannabiskonsums ist nicht so klar und eindeutig wie das gerne dargestellt wird. Das Bild, das IFT und BzgA gezeichnet haben, wird durch unsere Untersuchung (1) gebrochen. Plötzlich aber gab es eine Hysterie, angestoßen wohl durch das Titelblatt des Spiegels „Seuche Cannabis“, und das bei einem Thema was schon gegessen schien. Die Gesundheitsministerkonferenz der Bundesländer hat schon vor zehn Jahren weitergehende Beschlüsse gefasst und wollte einen Modellversuch in Schleswig-Holstein mit Cannabis in Apotheken durchführen. Letzter Ausfluss der neuen, aus meiner Sicht unehrlichen, Anti-Bewegung sind die Studien von Rainer Thomasius von der Universität Hamburg. So wird alle paar Jahre die Cannabis-Sau durchs Dorf getrieben, ohne darauf Rücksicht zu nehmen, welche Hilfe- und vor allem Entdramatisierungs-Angebote ich den Eltern und Betroffenen gebe. Aber es wird lieber dem freien Markt überlassen, die Folgen sind klar: Es wäre der ein dummer Geschäftsführer, der jetzt keine neue Cannabis-Beratung anbietet. Ein offener Dialog wäre dagegen nur möglich, wenn zumindest erst einmal die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahre 1994 umgesetzt würden eine einheitliche Regelung für die „geringe Menge“ zu finden. Es braucht von oberster politischer Seite eine Wertschätzung der Studie von Kleiber und anderen (2), die ja alle darauf hinweisen, dass es einerseits einen moderaten Konsum gibt, andererseits einen problematischen Konsum, bei dem zu unterscheiden ist, wer da welches Problem hat. Sind es die Eltern oder der Jugendliche Cannabis-Raucher selbst? Ehrlich ist der Dialog auch deshalb nicht, weil er nur wieder das Verhalten der Konsumenten auf das Korn nimmt. Ich würde mir Forschungsaufträge wünschen, die die Auswirkungen der repressiven Kontrollpolitik auf die Konsumenten untersuchen. Was bewirkt ein Schreiben der Staatsanwaltschaft in das Haus eines 16-Jährigen, der mit einem Joint aufgriffen wurde? Damit werden immerhin 200.000 Menschen Jahr für Jahr konfrontiert.

Frage: In der Schweiz gibt es diese Bemühungen eine klare Linie zu finden.

Heino Stöver: Die Botschaft der Entkriminalisierung birgt sicher ein Gesundheitsrisiko, aber das Risiko ist für Menschen höher, wenn sie nicht wissen, woran sie sind.

Frage: So wie bei der Frage um den angestiegenen THC-Gehalt im Cannabis.

Heino Stöver: Sicher trifft der höhere THC-Gehalt auf Nederwiet zu, hochgezüchtete Produkte, die sehr effektiv und potent sind. Wenn man die nicht gemäß der Menge runterdosiert, dann entstehen Probleme. Aber nicht bei Allem an Zuchtgras und nicht bei marokkanischem Haschisch hat sich der THC-Gehlt erhöht.

Frage: Wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist und Probleme mit dem Cannabis-Konsum bestehen, was kann man raten?

Heino Stöver: Wirksam sind „von gleich zu gleich“ Modelle. Peer-Modelle, die auf die Erfahrung von anderen Konsumenten oder Ex-Konsumenten bauen. Dort hat man weniger Angst, Probleme, die man hat oder vielleicht auch nicht hat, offen zu äußern. Die Konsumenten können sich am ehesten vorstellen unter ihresgleichen zu berichten, und zwar auch über das Positive der Rauscherfahrung. Hier wird sich auch über geeignete und ungeeignete Zeitpunkte des Konsums unterhalten.

Frage: Für den Fall einer alternativen Cannabis-Kontrolle wurden zur Beruhigung kritischer Stimmen Modelle ins Gespräch gebracht, wie das Apothekenmodell oder der Drogenfachverkäufer. Man meint, dieses Personal würde seine Kundschaft im Falle gesundheitsschädigenden Verhaltens beraten und ausbremsen können. Auch in Ihrem neuen Cannabisleitfaden wird in einem Beitrag die potentielle beraterische Kompetenz von Head- und Growshop-Personal ins Gespräch gebracht. Selbst wenn man einmal einen gewissen Idealismus voraussetzt oder ein Eigeninteresse, das den dauerhaften Verlust eines Klienten als selbstschädigend realisiert, so erscheinen mir doch derartige Modelle als ähnlich naiv, wie von einem Kneipier beim Ausschank alkoholismuspräventive Arbeit zu erwarten.

Heino Stöver (lacht): Bisher gibt es halt nur zarte Versuche Ökonomie und Kunden zusammenzubringen. Gerade gibt es eine ähnliche Diskussion, weil Lottoschein-Verkäufer am Spielverhalten ihrer Kunden erkennen sollen, ob diese süchtig sind. Nun, das ist tatsächlich naiv. Wichtiger scheint mir zunächst die Qualitätskontrolle der Produkte zu sein. Wenn es überhaupt je zu einem aktiven Regeln diesen bisher illegalen Marktes kommt, dann kann das nur mit Qualitätskontrollen geschehen. Ich tendiere da eher zum Apothekermodell, denn der Apotheker ist zumindest jemand, bei dem man Rat suchen kann. Es gäbe Beipackzettel, man könnte Mischkonsum und Nebenwirkungen erfragen.

Frage: Ist der Cannabisgebraucher aber im Idealfall nicht eher mit einem Weinliebhaber zu vergleichen? Er möchte aus einer breiten Palette auswählen, es gibt bekanntlich hunderte von Kreuzungen und Sorten.

Heino Stöver: Das Apothekenmodell war schon einmal in der politischen Diskussion und daher praktikabler. Sympathisch fand ich es nie. Das niederländische Coffeeshop-Modell hat andere Vorteile: Man ist dort mit den Wirkungen vertraut, der Käufer kann vor Ort konsumieren. Aber Dunstabzugshauben unter der Decke, das Personal mit Glasscheiben von den Konsumenten getrennt? Wie oft muss ein geschulter Berater vor Ort sein? Es gibt noch viele offene Fragen, nur fehlt zurzeit der Impuls diese Fragen überhaupt anzugehen. Zudem ist ja selbst die Cannabis-Szene untereinander zerstritten. Für unsere Cannabis-Kampagne gab es einen Minimal-Konsens, aber manchen Vereinen waren 30 Gramm Eigenbedarf zu wenig. Aber irgendwo muss man ja anfangen!

Frage: Ein Appell an die verschiedenen Gruppen weniger ihr eigenes Süppchen zu kochen?

Heino Stöver: Sicher. Aber dafür bedarf es halt einer Vision, eines Modells, mit dem sich dann auch Prominente solidarisch erklären könnten, was den medialen Druck erzeugt.

Frage: Eine Kampagne: „Ich rauche, wenn ich will, und dann rauche ich gern“ beispielsweise?

Heino Stöver (lacht): Beispielsweise. Um die eingefahrene Situation zu lösen, müssen mehr Menschen an einem Strang ziehen.

– — — —

(1) Kalke, Jens; Verthein, Uwe; Stöver, Heino (2005): Seuche Cannabis? Kritische Bemerkungen zu neueren epidemiologischen Studien, in: Suchttherapie, 6. Jahrgang, S. 108-115.

(2) Kleiber, Dieter; u.a.: Cannabiskonsum. Entwicklungstendenzen, Konsummuster, Risiken. Juventa Verlag, Weinheim 1998.