Frankfurter Allgemeine Zeitung v. 21.03.2000

Im Silicon Valley ist mit „The Tech“ das Denkmal des Informationszeitalters entstanden

Im Herzen von San José, 60 Kilometer nördlich von San Francisco, hat sich das Silicon Valley ein Denkmal seiner selbst gesetzt. Auf drei Etagen entstand ein Museum der jüngsten Vergangengeit – hier wird das technische Zeitalter gepriesen. Bescheidener Name des Ende 1998 eröffneten Baus: The Tech.

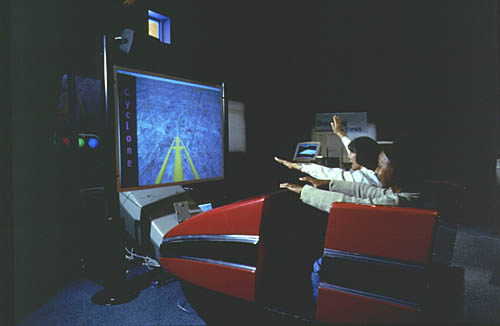

Der Besucher spielt mit all dem, was draußen im Tal täglich erfunden wird. Die Leitung legt Wert auf das interaktive Erfahren, die meisten der Ausstellungsstücke sind bedienbar – ob die virtuelle Bobfahrt durch den Eiskanal, der nachgebaute Reinraum zur Chipherstellung oder das digitale Studio, in dem der Gast sich filmt und später zusammen mit Superman seine Runden fliegt. Spielerisch soll das vor allem junge Publikum den Zugang zur Welt der Prozessoren erhalten, um so Technik-Ängste erst gar nicht entstehen zu lassen.

Peter B. Giles, Präsident und CEO des The Tech ist sich seines erzieherischen Auftrags bewußt: „Unser Ziel ist es, nicht nur zu informieren und zu unterhalten, sondern zum Denken anzuregen und den Entdecker in jedem zu wecken. Vor allem wollen wir der jungen Generation ihr Verhältnis zur Technik zu zeigen.“ Die immer intimer werdende Beziehung zwischen Mensch und Maschine sieht Giles positiv. „In Zukunft werden wir anders arbeiten, spielen und lernen“, ahnt er und fügt hinzu, „das wird alle Lebensbereiche betreffen“. Die Techno-Generation soll sich ihre Welt erschaffen, finanziert wird sie dabei von den Urvätern des Fortschritts. Über 500 Firmen aus dem Silicon Valley haben sich an dem 113 Millionen Dollar Projekt beteiligt, die Kosten belaufen sich auf 11 Millionen Dollar jährlich.

Peter B. Giles, Präsident und CEO des The Tech ist sich seines erzieherischen Auftrags bewußt: „Unser Ziel ist es, nicht nur zu informieren und zu unterhalten, sondern zum Denken anzuregen und den Entdecker in jedem zu wecken. Vor allem wollen wir der jungen Generation ihr Verhältnis zur Technik zu zeigen.“ Die immer intimer werdende Beziehung zwischen Mensch und Maschine sieht Giles positiv. „In Zukunft werden wir anders arbeiten, spielen und lernen“, ahnt er und fügt hinzu, „das wird alle Lebensbereiche betreffen“. Die Techno-Generation soll sich ihre Welt erschaffen, finanziert wird sie dabei von den Urvätern des Fortschritts. Über 500 Firmen aus dem Silicon Valley haben sich an dem 113 Millionen Dollar Projekt beteiligt, die Kosten belaufen sich auf 11 Millionen Dollar jährlich.

Brad Whitworth von Hewlett-Packard folgt der Religion des digitalen Tals. Er ist bei dem Computer-Giganten für den reibungslosen Übergang ins nächste Jahrtausend zuständig. Als „Y2K-Manager“ muß er dafür sorgen, daß auf dem Globus am 1. Januar 2000 alle Hardware-Produkte seiner Firma ohne Murren hochfahren. Ob PCs, Drucker oder komplexe Anlage zur chemischen Analyse; die Produktpalette von HP ist breit und überall kann der Fehlerteufel sitzen. Der heiße Stuhl, auf dem Whitworth sitzt, läßt in äußerlich kalt. „Das Jahr 2000 ist der erste große Test, ob die Technik der Feind oder der Freund der Menschheit ist“, polarisiert Whitworth. Er ist sich schon jetzt sicher, alle Eventualitäten des Elektro-Kollaps ausgeschlossen zu haben und damit erneut zu bestätigen, was für jeden im Tal eh schon feststeht: Die Technik ist der Segen der Zivilisation. Die Silvester-Nacht will Whitworth in aller Ruhe am heimischen Kamin verbringen, sie ist für ihn schon jetzt eine gelöste Aufgabe, nie ein Problem gewesen, schon Vergangenheit. Seine Gedanken richten sich in die nahe Zukunft, deren Basis er jenseits der elektronischen Informationsverarbeitung sieht, in der Biotechnologie. „Das wird der nächste Sprung in der Geschichte der Technologie.“ Whitworth verkörpert den Idealtypus der amerikanischen Info-Elite: Schnell, zielstrebig und immer auf der Suche nach dem nächsten Hype.

Das Kapital in der High-Tech Area war noch nie darum verlegen, ständig lukrativen Chancen wahrzunehmen, sich selbst zu vermehren. Im vergangenen Jahr investierten Risikokapitalgeber 3.3 Milliarden Dollar in junge, aufstrebende Unternehmen, die Hälfte davon in Software- und Internetfirmen. Aber die Realität der sattsam bekannten Bilderbuchkarrieren ist für die Menschen nicht immer rosig. Zwar entstehen noch immer 20 Firmen in der Woche und ebenfalls wöchentlich geht ein Unternehmen aus dem Valley an die Börse, der Preis dafür sind aber enorme Belastungen für alle Beteiligten.

„Sie sind besessen, sie denken nur an ihr zauberhaftes Design oder ihr magisches Produkt“, erinnert sich Miroslaw Malek, Professor für Informatik an der Humboldt-Universität zu Berlin, der einen mehrjährigen Forschungsaufenthalt im Silicon Valley verbrachte. Aus Sicht eines Europäers mutet die Arbeitsethik im High-Tech-Zentrum der USA grotesk an. 12 bis 18 Stunden täglich und das sieben Tage in der Woche sind durchaus üblich, die Firmen sind rund um die Uhr besetzt, der hauseigene Babysitter sorgt für den Nachwuchs, das Fitnesscenter für den Körper. Und wenn es mal wieder zu lange gedauert hat, stehen sogar Räume zum Übernachten bereit. Die Trennung von Arbeit und Privatleben existiert im Tal der Chips nicht, nur so ist es auch zu erklären, daß die Scheidungsrate in der Region bei über 60 Prozent liegt.

In der Museums-Gallerie herrscht mittlerweile Hochbetrieb. Sechsklässler aus einer Schule in San José haben den Chat-Raum entdeckt und suchen gerade ihre virtuellen Stellvertreter für die Kontaktaufnahme via Internet aus. Eine Comic-Figur wird dazu am Computer mit Charaktereigenschaften ausgestattet und betritt danach den Chat-Raum. Mike hat sich einen rüstungsbewehrten Ritter als alter ego ausgesucht und surft nun fast unschlagbar durch die neue Welt. „Dort kann ich mich mit anderen Jungs treffen und über die neuesten Computer-Spiele reden“, sagt Mike begeistert und wendet sich wieder schnell dem Monitor zu, um im laufenden Dialog nicht den Faden zu verlieren. Auch seine Klassenkameraden spielen begeistert an ihrem Übergang in den Cyberspace. „Die Kinder sind schier verrückt danach“, erklärt Kris Covarrubias vom Museum.

Die fortschreitende Verschmelzung von Technik und Körper wird ein paar Meter weiter verdeutlicht. Ein Ultraschallgerät zaubert den inneren Aufbau der Hand auf einen Bildschirm – die Weichteile, die Knochen und der Fluss des Blutes werden sichtbar. Was sonst werdende Müttern begeistert, ist hier für jeden nachvollziehbar: Der Blick in den Organismus. Im nächsten Raum ist eine Thermokamera unter der Decke installiert. Sie zeigt dem Betrachter die Hitzeausstrahlung des eigenen Körper – freiliegende Teile wie Kopf und Hände strahlen rot, während die gut isolierten Füße im Dunklen bleiben. Über 250 interaktive Ausstellungsstücke bilden in The Tech ein Konglomerat von elektronischen und mechanischen Geräten. Alle zeigen, daß die Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine, daß Human-Tech-Interface, immer besser funktioniert. Und die Firmen des Tals arbeiten mit Hochdruck daran, daß diese Affäre noch inniger wird.

Eine Gruppe von Asiaten taucht im Raum auf und bestaunt den perfekt simulierten Operationsroboter, der in der Praxis künstliche Adern in den Patienten einsetzt. „Mehr Geschwindigkeit, weniger Kosten“, stellt ein Mann fest. Was wie die Strategie eines Amphetaminhändlers klingt, ist in Wahrheit die praktizierte Maxime des Tals. Nur wer mit ständig neuen Produkten den Markt sättigt oder erst schafft überlebt. Indes hat sich die enorme Geschwindigkeit der Produktionszyklen vollends auf den Lebensrythmus der Menschen im Tal übertragen.

John DiMatteo hat sich der Abhängigkeit entzogen. Mit Ruhe genießt er das Essen beim Chinesen und erzählt: „Früher ging mir das genauso wie allen anderen im Silicon Valley. Ich habe am Tag 18 Stunden gearbeitet, am Wochenende Unterlagen mit nach Hause genommen und Nachts von der Arbeit geträumt. Freizeit gab es für mich nicht.“ Früher für den Elektronikkonzern ITT tätig, verdient DiMatteo heute bei Read-Rite, dem weltgrößten Hersteller von Leseköpfen für Festplatten, als Direktor der Unternehmenskommunikation sein Brot. Auch er kennt die Sehnsucht, die den Tellerwäscher zum Millionär werden läßt. „Es sind Visionäre und Träumer, die hier im Tal in einer Garage eine Firma gründen. Und wenn sie beim ersten Mal mit ihrer Idee scheitern, versuchen sie es halt wieder. Es klingt abgedroschen, aber hier kann es jeder schaffen.“ Die Idee, die hinter dieser Kraft steckt, bringt DiMatteo auf eine einfache Formel. „Es geht nur um zwei Dinge: Geld und Macht“, sagt er und bricht dabei den chinesischen Glückskeks auf, der zum Dessert gereicht wird: „Nutze die günstige Gelegenheit um Deine Karriere zu fördern.“

Trotzdem die Region im Ruf der jungen Entrepeneure steht, ist die Zahl der gescheiterten Existenzgründungen hoch. Rund die Hälfte der Unternehmen überleben den Kampf auf dem Markt, der Rest geht nach spätestens einem Jahr pleite. Das „Silicon Valley Network“, eine Non-profit Gesellschaft, welche die wirtschaftliche Entwicklung des Bezirks seit Jahrzehnten beobachtet, zählte im letzten Jahr genau 92 Firmen, deren Entwicklung sie als „kometenhaft“ einstufte. Dies bedeutete gegenüber dem Vorjahr zwar eine Steigerung um knapp 40 Prozent, zugleich nahm aber 1998 die Rate der exportierten Waren seit 1990 das erste Mal ab. Die Asienkrise zeigte hier ebenso Wirkung wie das Verlangen des Computer-Marktes nach immer mehr Leistung zu niedrigeren Preisen. Die soziale Schere klafft zudem im Silicon Valley von Jahr zu Jahr weiter auseinander. Während Manager und Softwareentwickler zwischen 1991 und 1997 eine Einkommensteigerung von 19 Prozent verbuchen konnten, nahm das Einkommen der Arbeiter um 8 Prozent ab. Ein leitender Angestellter verdiente 1997 somit etwa 130 Tausend Dollar, ein Arbeiter nur 34 Tausend Dollar im Jahr. Der Bericht des „Silicon Valley Network“ drückt es vorsichtig aus: „Nicht alle Einwohner partizipieren an der guten Wirtschaftslage.“

The Tech

Vier Themengallerien führen durch The Tech.

(1) Lebenstechnik: Die menschliche Maschine. Medizinische Technologie rettet Leben und erweitert die menschlichen Fähigkeiten.

(2) Innovation: Silicon Valley und seine Revolutionen. Chipherstellung, das eigenen Gesicht als 3-D Animation mit Farblaserausdruck, Design einer Achterbahn mit anschließender Fahrt.

(3) Kommunikation: Globale Verbindungen. Die persönliche Homepage in fünf Minuten im Netz, Cyberchat mit der Welt, das digitale TV-Studio.

(4) Erforschung: Neue Grenzen. Ein steuerbares Unterwassermobil, ein Mondfahrzeug, eine Erdbebensimulation.

Adresse: 201 S. Market Street San Jose, CA, USA Tel: 001 – 408 – 795 – 6100 Fax: 001 – 408 – 279 – 7167 http://www.thetech.org

Silicon Valley

In dem kleinen Tal 60 Kilometer nördlich von San Francisco drängen sich die großen der IT-Branche. Die 7000 Soft- und Hardwarefirmen rekrutieren ihre jungen Mitarbeiter aus den nicht weit entfernten Universitäten Stanford und Berkeley. Intel, der Prozessorgigant, der noch immer fast 80 Prozent der PCs auf dem Globus mit Chips besetzt und Hewlett-Packard, die nach IBM umsatzstärkste Computerfirma der Welt sitzen hier ebenso wie Apple, Sun und Silicon Graphics. Netzwerkhersteller Cisco, 3Com, Bay Networks beherrschen den Markt, die drei größten Datenbankentwickler Oracle, Sybase und Informix haben ebenfalls im Silicon Valley ihren Hauptsitz. Aber auch die Internetfirmen wie Netscape und AOL betreiben vom digitalen Tal aus ihre weltweiten Geschäfte. Das Einkommen liegt um 55 Prozent höher als im Rest der USA, mit weniger als 100 Tausend Dollar im Jahr braucht hier kein Software-Entwickler nach Hause gehen.

Seitdem wir die Piste verlassen haben, dringen wir tiefer und tiefer in den Dschungel ein. Fingerdicke Schlingpflanzen, Farne und Büsche wuchern über den schmalen Pfad. „Schon nach ein paar Monaten wird es schwierig, den Pfad wiederzufinden“, verrät uns David. Mit einer Machete schlägt er den Weg frei, dabei jede kleine Baumwurzel und Moosfläche ausnutzend um nicht knietief im Morast zu versinken. Wir versuchen es im gleichzutun, ächzen unter der Last des Gepäcks, welches einen mehrmals aus der Balance schaukelt, stolpern immer wieder. Für Blicke nach links oder rechts bleibt vorerst keine Zeit, der natürliche Hürdenlauf braucht unsere gesamte Konzentration. Als David sieht das Spike sich, um einem steilen Abhang sicher hinabzusteigen, an einem Baum abstützt, warnt er trocken: „Die Stämme nicht unbesehen anfassen. Teilweise haben sie scharfe Dornen oder eine Schlange fühlt sich durch euch gestört.“ Wir schweigen.

Seitdem wir die Piste verlassen haben, dringen wir tiefer und tiefer in den Dschungel ein. Fingerdicke Schlingpflanzen, Farne und Büsche wuchern über den schmalen Pfad. „Schon nach ein paar Monaten wird es schwierig, den Pfad wiederzufinden“, verrät uns David. Mit einer Machete schlägt er den Weg frei, dabei jede kleine Baumwurzel und Moosfläche ausnutzend um nicht knietief im Morast zu versinken. Wir versuchen es im gleichzutun, ächzen unter der Last des Gepäcks, welches einen mehrmals aus der Balance schaukelt, stolpern immer wieder. Für Blicke nach links oder rechts bleibt vorerst keine Zeit, der natürliche Hürdenlauf braucht unsere gesamte Konzentration. Als David sieht das Spike sich, um einem steilen Abhang sicher hinabzusteigen, an einem Baum abstützt, warnt er trocken: „Die Stämme nicht unbesehen anfassen. Teilweise haben sie scharfe Dornen oder eine Schlange fühlt sich durch euch gestört.“ Wir schweigen.