Telepolis, 7. Januar 2006

Update am 17.07.2009

Mal ganz unten, mal ganz oben, aber immer: Kokain

Dieses Mal traf es Kate Moss. Es reicht: Eine Polemik für mehr Langeweile

Jedes Jahr braucht einen Kokain-Skandal. Anfang der 90er Jahre traf es Carlo von Tiedemann vom NDR, 1995 den Musiker Konstantin Wecker, im Jahr 2000 Fußballtrainer Christoph Daum, dann, drei Jahre später den Kontakt-Talker Michel Friedman. Die Reihe lässt sich fortsetzen: 2003 Kunstmaler Jörg Immendorf und zuletzt, Ende 2005, Kate Moss. Zwischendurch tauchten immer mal wieder Maradonna, Whitney Huston oder irgendein Münchener Promi-Sternchen auf, das auf der Wiesn allzu auffällig den Einkehrschwung nahm.

Was verbindet alle diese Menschen? Ihr Vergehen, Kokain, nasal, und sie haben sich erwischen lassen. Zufallstreffer, so stellt sich nach einer ersten Phase des Leugnens heraus, sind das nicht, die ertappten Schnupfer sind meist passioniert, sie wissen sehr wohl, wie man mit Briefchen, Spiegeln und gerollten Geldscheinen hantiert. Was sie unterscheidet, ist die Intensität ihres Hobbys. Es gibt Fans und fanatische Anhänger, reflektierte Aficionados und blinde Schwärmer. Aus einem Steckenpferd ist bei einigen eine Passion, bei anderen eine Sucht geworden.

Kokain, wie viele andere Drogen auch, steht noch immer unter dem Ruf einer „Teufelsdroge“. Um ihren vom Wohlwollen der Mitbürger und Medien abhängigen Job weiter durchführen zu dürfen, sind die Erwischten in jedem Fall gezwungen, den reuigen Sündern zu spielen. Seltsamerweise fällt ihnen die Schädlichkeit ihres Tuns und ihre Vorbildfunktion aber immer erst dann auf, wenn sie am öffentlichen Pranger stehen.

Anwälte und PR-Berater geben in allen Fällen ein zweistufiges Vorgehen vor: Auf den Boden werfen, um Gnade bitten und im selben Atemzug Besserung geloben. Zunächst fallen dann Worte wie „großen Fehler gemacht“, „schwere Zeit“, „verlogene Drogen“, später wird um eine „zweite Chance“ gebeten. Als Beweis dient der Rückzug in Klausur, heute Entzugsklinik genannt, wo die Delinquenten auf wundersame Weise binnen vier Wochen von ihrer Sucht geheilt werden. Entweder gibt es in diesen Wellness-Kliniken noch bessere Drogen, als alle ahnen, oder aber es stehen Entzugspraktiken zur Verfügung, von denen die gesamte Therapiebranche bisher nichts gehört hat und von denen Junkies in Geldnot nur träumen können.

Die Wahrheit ist eine andere. Die Katharsis ist nur eine symbolische, auch in Parkanlagen eingebetteten, hochglänzenden Zimmern kann nur die erste, dem starken Kokainkonsum eigene Paranoia überwunden und der Same für eine Besserung gepflanzt werden – wenn denn überhaupt eine Abhängigkeit vorgelegen hat. Eine neue Haltung zur Droge kann nur in längerer Arbeit gefunden werden. Egal, der Sündenbock büßt für uns alle, die wir, mit der Fernbedienung in der Hand, den Medikamenten auf dem Nachttisch und dem Doppelkorn im Gefrierfach nach dem Fall der Stars lechzen. Es ist wie Formel 1 schauen: Die Jungs sollen sich ordentlich überschlagen, aber körperlich unversehrt bleiben.

Kokain ist die Chemie der Ich-AG.

Aber halt, werden hier nicht unerlaubterweise alle Drogen über einen Kamm geschert? Werden hier nicht Äpfel (Kokain) mit Birnen (Korn) verglichen. Gibt es nicht gefährliche und weniger gefährliche Substanzen? Die Antwort soll über einen Umweg erfolgen.

Profi-Brutzler Eckart Witzigman, Fritz „Harry fahr schon mal den Wagen vor“ Wepper: Sie alle waren im Schneegestöber versunken; und auch im kommenden Jahr wird wieder ein Promi beim Schniefen erwischt werden.

Die bunte Welt sollte nicht darüber hinwegtäuschen: Kokain ist unter den vielen auf dem Markt erhältlichen legalen und illegalen Drogen auch unter den „Experten“ umstritten. Experten, damit sind hier nicht nur die Männer in weißen Kitteln gemeint, sondern diejenigen, die wissenschaftliche Daten und subjektive Erfahrungen haben oder solche zumindest ernst nehmen. Die meisten Konsumenten erfreuen sich an der treibenden Kraft des Pulvers, das auf dem deutschen Markt selten in Reinheitsgraden über 50% anzutreffen ist.

Selbst die dem Kokain positiv gegenüberstehenden Nutzer geben allerdings an, dass schon die zweite Nase am Abend oft zu dem Phänomen der „Großen Fresse und nichts dahinter“ führt: Es würde themenleer gelabert und meist ginge es nur darum zu beweisen, wer der wichtigere Typ in der Runde sei. Die fluffige Stimmung sei dann oft dahin, der Geltungsdrang passe gut zur auch körperlich spürbaren Verhärtung.

Das Gefühl der inneren Größe sei jedem gegönnt, nur passt Kokain seit Jahrzehnten eben auch aus soziokultureller Sicht gut in die westliche, Ich-bezogene Gesellschaft. Das große Teilen setzt bei Kokain nicht an, geschnupft wird nicht nur aus Gründen der Illegalität meist heimlich. Kokain ist die Chemie der Ich-AG. Eine Nase reicht in den meisten Kreisen nie, eher als bei anderen Substanzen ist beim Schnupfpulver die Gier nach immer mehr eingebaut. Die Haltlosigkeit ist Teil des Spiels. Das ist für erfahrene oder gar mündige Konsumenten kein Problem, sie wissen, dass auch dieser Rausch nur eine weitere Spielart der vielgestaltigen Zusammenhänge zwischen Natur und Mensch ist, vielleicht auch nur eine weitere freudige Illusion.

Aber in den konsumwütigen Industrienationen rieselt dieses Pulver in die Nischen des menschlichen Bewusstseins, das am gleichen Schalter, an dem das Wochenendticket gezogen wurde schnell die Monatskarte kaufen will. Selbsterhellung und Selbstverblendung liegen nie weit auseinander.

Die im Zusammenhang mit Kokain immer wieder zitierten 20er Jahre haben das gezeigt, was viele der starken Koks-Abonnenten selber erleben: Nach der ersten Glamour-Phase zeigt die Substanz ihre Schattenseiten. Wer nicht in der Lage ist, der maßlosen Gier Einhalt zu gebieten betreibt schnell Raubbau am Körper.

Ausgeblendet bleiben Herkunft und Hintergrund der Herstellung der Droge

Nicht nur Menschen mit schwachem Selbstbewusstsein fühlen durch Sternenstaub ungewohnte Stärke und Sicherheit, am nächsten Tag ist das Jammertal umso tiefer. Regelmäßiger Kokaingenuss setzt den Finanzen zu, aber damit hat, wie wir aus Bunte und Gala wissen, ja nicht jeder ein Problem. Schlimmer ist, dass der häufige Konsum der Gesundheit nicht zuträglich ist, selbst wenn die Droge nicht körperlich abhängig macht. Wie so oft ist die Ursprungs-Droge, das Blatt des südamerikanischen Coca-Strauches (Erythroxylum Coca)[1] , milder in Wirkung und Auswirkung als das raffinierte Produkt.

Auch aufgrund der psychischen Nachwehen von Kokain kontrolliert der größere Teil der Kokain-Konsumenten ihren Konsum durch schadensminimierende Regeln und beschränkt ihn auf bestimmte Gelegenheiten.

Ausgeblendet bleibt nicht nur bei den Genießern von Kokain die Herkunft und der ökologische Hintergrund der Herstellung ihrer Droge. Kein echter Weinliebhaber lässt sich verschnittenen Fusel vorsetzen, den meisten Koksenden, Rauchenden und Kiffenden ist es dagegen völlig egal, welche geographische Herkunft und Geschichte hinter ihrem Freizeit-Medikament steckt. Dabei wäre dies für die Ausbildung einer alternativen und vernünftigen Drogenkultur und Politik wichtig. Einigen Befürwortern einer Legalisierung von Drogen, wie beispielsweise dem verbreiteten Cannabis, ist klar, dass das Ziel eine Art Öko- und Fair-Trade-Siegel für marokkanisches Haschisch sein müsste. Die Illegalität der Drogen und der Fatalismus der Konsumenten lässt den Zug seit Jahrzehnten aber in eine ganze andere Richtung fahren.

Eigentlich müsste den Konsumenten von so manchem High schlecht werden: Vom Opium- und Heroinhandel ist bekannt, dass mit den erwirtschafteten Geldern Terroraktionen und Freiheitskämpfe finanziert werden (wobei hier der Raum fehlt, das genauer zu unterscheiden). Wie Berndt G. Thamm und Konrad Freiberg nachweisen, treibt der Deal „Rauschgift-gegen-Waffen“ seit drei Jahrzehnten die Kriegsschauplätze an.[2] Die bei der Kokainherstellung benötigten Chemikalien werden im Urwald entsorgt, die von den Anti-Drogen-Einheiten eingesetzten Entlaubungsmittel setzen den Wäldern zu. Aber darüber wollen die Liebhaber von Psychoaktiva, die gerne von „Bewusstseinsveränderung“ sprechen, nicht nachdenken.

Nach Analysen von Flusswasser müssen Heerscharen von Menschen dem Kokain verfallen sein

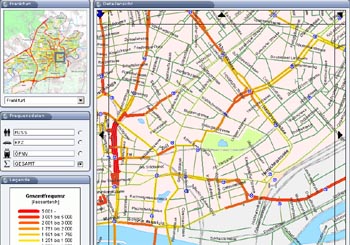

Als im November 2005 die Ergebnisse der Studie des Nürnberger [extern] Instituts für Biomedizinische und Pharmazeutische Forschung (IBMP) bekannt wurde, ging zwar ein verwundertes Augenreiben durch die Bevölkerung, an drogenpolitische Konsequenzen dachte aber niemand. So richtig wollte man es lieber nicht glauben, was das IBMP veröffentlichte: Im Wasser von allen 12 untersuchten, durch Deutschland fließenden Flüssen fand das Institut das Kokain-Abbauprodukt Benzoylecgonin. Anhand der Konzentrationen können die Forscher auf die konsumierte Menge der Droge schließen, denn Benzoylecgonin entsteht nur durch Kokainabbau im Körper.

Glaubt man den Ergebnissen, müssen alle offiziellen Schätzungen über die Verbreitung des Pulvers über den Haufen geworfen werden. Die kleine Gruppe der Dauerkonsumenten jedenfalls ist selbst bei bester Beschaffenheit der Nasenscheidewand gar nicht in der Lage, diese Mengen von Koks zu konsumieren. Es muss eine große Gruppe von Normalbürgern geben, die, ohne zu Zombies zu mutieren, gerne Mal den Geldschein rollen.

Einige wundersame Ergebnisse hat die Studie, die 250 Wasserproben entnahm, erbracht: So wird nicht in den als wild geltenden Großstädten Hamburg (Elbe) oder Berlin (Spree) das meiste Kokain genossen, sondern am Rhein bei Köln und Düsseldorf. Auch in der Fulda fanden sich mehr Abbauprodukte als beispielsweise im Main bei Frankfurt.

Die Zahlen passen hinten und vorne nicht mit den bisherigen Annahmen über Kokainkonsum zusammen. In Behörden und Universitäten ging man bisher davon aus, dass rund 0,8% der Bundesbürger gelegentlich Kokain nehmen. Am Rhein wären der Studie nach aber für die 128.000 danach in Frage kommenden Kokser täglich 16 Lines à 25 Milligramm fällig. Das ist ’ne Menge. Ist der Karneval schuld?

Im Neckar bei Mannheim lagen die Werte noch höher. Die Söhne und Töchter Mannheims lassen es sich gut gehen, pro tausend Einwohner werden hier täglich 25 Lines gelegt. Der Leiter der Studie, Fritz Sörgel, winkt ab: „Daraus kann man nicht schließen, dass Mannheim eine Kokshochburg ist. Unsere Daten spiegeln lediglich wider, welche Mengen Kokain vom Flussursprung bis zur Messstelle eingebracht wurden.“ Es ist keine Neuigkeit, dass die Rüsselfraktion vor allem am Wochenende aktiv ist, Sörgel ist sich sogar sicher, dass „am Wochenende mindestens doppelt soviel Kokain konsumiert wird wie unter der Woche.“

Die deutschen Ergebnisse sind mit denen aus der Schweiz vergleichbar. Auch hier testete Sörgels Team das Flusswasser vor und hinter Klärwerken und im frei fließenden Fluss. Die Zürcher haben die Nase vorn, auf 1.000 Einwohner kommen hier 17 Lines am Tag. In der Schweiz geht es hoch her, jährlich sollen hier zwei (reine) Tonnen verbraucht werden. Zum Vergleich: Die weltweite Kokain-Produktion wird zurzeit auf 600-700 Tonnen geschätzt, das meiste davon kommt aus Kolumbien, Peru und Bolivien. Die Schweizer Ergebnisse passen wie in Deutschland in keiner Weise mit den Erhebungen der Behörden zusammen. Das Schweizer Bundesamt für Gesundheit hatte bisher angenommen, dass nur rund 96000 Eidgenossen regelmäßig Kokain konsumieren, rund 13% davon als schwer Abhängige.

Um keiner Phantomsubstanz hinterher zu jagen, benötigte das IBMP einen Fluss, der nicht mit Benzoylecgonin kontaminiert war. Nach langer Suche in ganz Europa fand man ihn im Osten: In den rumänischen Teil der Donau fließt zwar ebenfalls Abwasser, Benzoylecgonin aber war nicht zu finden.

Messfehler, falsche Annahmen oder weite Verbreitung?

Es bleiben drei Möglichkeiten: (1) Entweder befinden sich Deutsche, Schweizer und auch andere Europäer in einem regelmäßigen, aber anscheinend geregelten Kokainrausch, oder (2) es ist sehr viel mehr reines Kokain im Umlauf als angenommen oder aber (3) der Messaufbau hat einen Fehler.

Um hinten anzufangen: (3) Andere Einstehungsprozesse für Benzoylecgonin als im Körper sind zwar nicht bekannt, das Institut gilt als integer, es hat schließlich schon im Wischwasser der Bundestagstoiletten Kokain gefunden. Aber: Mit der gleichen Messmethode hatten Forscher im italienischen Po ebenfalls reichlich vom Kokain-Abbauprodukt analysiert. Schon damals hatte man sich im Weinland Italien gewundert. Auch die Rolle des Regenwassers und die Filterung durch Äcker, Felder und Flusslauf muss noch genauer geklärt werden. Die Rechnung hat ein paar weitere Unbekannte: Um auf die Gesamtmenge an konsumiertem Kokain zu schließen, rechnete das Team um Sörgel die Abbaumengen in ihren Proben zunächst auf einen Tag hoch – und zwar anhand der Wassermenge, die zum Messzeitpunkt pro Sekunde flussabwärts geflossen ist. Die daraus berechnete Menge an Benzoylecgonin multiplizierten sie noch einmal mit dem Faktor 4,19, da laut Sörgel nur etwa ein Viertel einer Kokaindosis als Abbauprodukt mit dem Urin ausgeschieden wird. Zudem hatten die Chemiker am Beispiel des Klärwerks in Heroldsberg bei Nürnberg ermittelt, dass etwa 80 Prozent des Benzoylecgonins durch das Klärwerk zerstört werden.

(2) Der [extern] Reinheitsgrad von Straßen-Koks wird zurzeit von den Behörden bei durchschnittlich 40-50% angesetzt. Schon das ist positiv gedacht, in der Realität dürfte er niedriger sein und bei rund 30% liegen.

(1) Selbst wenn man die Zahl der Hardcore-User und die Zahl der Hobby-Schniefer verdoppelt, ergeben sich gänzlich neue Aussichten. Die von den Therapeuten beäugte Gruppe der schwer abhängigen Kokser kann gar nicht alleine für das Ausmaß der „drogenpolitischen Katastrophe“ zuständig sein. Sollten sich die Ergebnisse bestätigen lassen, gibt es eine alte, für viele aber immer wieder neue Variante: In Deutschland und den Anrainerstaaten koksen viele Menschen – ab und zu. Und wie immer man die Ergebnisse auch dreht und wendet, der Anteil wird sich bei einer Verbesserungen der Messmethoden eher noch erhöhen.

Was aber bedeutet es für die Drogenpolitik, dass anscheinend viel mehr Menschen als bislang von den offiziellen Stellen angenommen öfter Kokain zu sich nehmen? Die Antwort ist leicht, sie lautet: gar nichts. Die Drogenpolitik brät im eigenen Saft und man sollte vielleicht dafür dankbar sein, denn das wenige, was ihr in solchen Situationen einfällt, ist ohnehin meist eine Erhöhung der Strafen für Konsumenten und Anbieter.

Schieflage der Drogenpolitik

Interessant wäre doch zunächst einmal zu erfahren, wer diese vielen Menschen sind, die auf deutschem und europäischem Boden die Andendroge genießen: Hängen gebliebene Multikultis? Die vielgescholtenen Werber? Die Größen und die Kleinen der Filmbranche? Hält man sich an die Erhebungen, so ist Kokain eine Droge, die quer durch alle Alters- und Einkommensschichten konsumiert wird. Medial auffallen tun meist nur die Glamour-Branchen, aber Kokain ist in den Clubs der Städte seit Jahren etabliert und hat gerade bei den älter gewordenen Ravern und Disco-Hengsten Ecstasy abgelöst, wenn der ganze Brei nicht sowieso munter durchmischt wird: Eine „E“ zum Warm-Werden, etwas Koks zum Frisch-Bleiben, zwei-drei Bier nebenbei zum Plaudern und ’ne Sportzigarette zum Runterkommen.

Es kann nun darüber gestritten werden, in wie weit man so einen Konsum als „geregelt“ bezeichnen kann, Fakt ist, dass anscheinend eine Menge mehr Fans als bisher angenommen am Wochenende ihre Party durchziehen und unter der Woche gleichwohl das Bruttosozialprodukt nach oben schrauben.

Schon Mitte der achtziger Jahre kam es zu einem drastischen Anstieg des Kokain-Angebots in Deutschland. Die Preise fielen um mehr als die Hälfte, bis Ende der neunziger teilweise auf ein Drittel bis ein Viertel dessen, was noch zu Beginn der Kohl-Ära hingeblättert werden musste. Die Folge: Immer größere Konsumentenkreise wurden erschlossen. Das lockte nicht nur Biedermänner, sondern auch die eh hochgefährdete Gruppe der Heroin- und Methadonkonsumenten, die den Kick des injizierten oder gerauchten Kokains mögen. Dies stellte schnell die Substitutionsprogramme in Frage, denn, was macht es für einen Sinn, wenn zwar der Beschaffungsdruck für Heroin wegfällt, die „Lust“ auf den Kick aber bestehen bleibt und sich auf Kokain verlagert?

Wie aber nun mit den verschiedenen Kokain-Gruppen umgehen? Es gilt wie bei allen anderen Drogen auch: Den einen muss geholfen, die anderen wollen in Ruhe gelassen werden. Es ist eine weithin bekannte, aber aus guten Gründen verdrängte Ironie, dass ausgerechnet die Gesetze, die ursprünglich zum Schutz der Gesundheit der Bevölkerung erlassen wurden, sich heute gegen alle Benutzer von illegalen Drogen wenden.

Diese Benutzer lassen sich in die genannten zwei Gruppen einteilen: Die einen sind die oft verelendeten Süchtigen. Für die braucht man nicht einmal entscheiden, ob die Kriminalisierung ihres Drogengebrauchs ihre Lage nur noch schlimmer macht – und das sieht so aus. Nein, selbst wenn man das verneint, zeigen die Erfahrungen mit den bisherigen Versuchen der freien Substanzabgabe (Stichwort: Heroinversuch), dass sich soziale Schieflagen stabilisieren und ein Ausstieg aus der Sucht eher möglich, wenn, wie oben beschrieben, nicht garantiert ist.

Die andere Gruppe hat – und das ist das große Tabu von Politik und Gesellschaft – ihren Frieden mit einer geistbewegenden Substanz geschlossen, sie hat Spaß daran, sich ab und zu aus dem Irrsinn, der sich Alltag nennt, heraus zu bewegen.

Die Drogenpolitik ignoriert diese Menschen und ist ganz versessen auf die nachweislich viel kleinere Gruppe an Süchtigen, die von einer Heerschar von Therapeuten umsorgt wird. Warum? Zum einen sicher, weil diese Menschen Angst machen, weil sie Mitleid erregen und man helfen will. Zum anderen, weil sich hier Wählerstimmen fangen lassen, denn beim Thema „Drogen“ fällt Omi bekanntlich noch immer der Löffel in den Kaffee. „Rübe ab“, so der Ruf, dabei gibt es aus ökonomischer Sicht keinen Unterschied zwischen einem „Zigaretten-Dealer“ und einem „Kokain-Hersteller“. Der macht sich allein an der Moral und den wissenschaftlichen Erkenntnissen fest – und auch die sind voneinander abhängig.

Das Drogenproblem ist ein Problem der Neuzeit

Moral, das heißt in Deutschland Abstinenz-Paradigma, protestantisches Arbeitsethos und Herrschaftssicherung. 2000 Jahre christliche Glaubensmoral bedeuten, nüchtern und demütig auf das Paradies zu warten und den fleischlichen Lüsten zu entsagen. Ökonomische Moral, das heißt im Kapitalismus natürliche Neugier möglichst schnell in Bares zu transformieren. Politische Moral heißt dann Tabakanbau zu subventionieren und über die vielen Raucher zu jammern. Gesellschaftliche Moral heißt beim sechsten Jägermeister die kalte Erregung über Kate Moss zu genießen. Individuelle Moral heißt den Alibert mit Medikamenten vollzustopfen, anstatt die Ernährung umzustellen.

Man braucht gar nicht von „erkenntnisgeleiteter Forschung“ und „herrschenden Paradigmen“ fachsimpeln, um die Relativität oder gar Windigkeit von manchen wissenschaftlichen Erkenntnissen zu erfassen. Es ist noch keine 40 Jahre her, da sollte Masturbation zwangsläufig zu Rückenmarkkrebs führen. Interessant ist doch zweierlei: Das „Drogenproblem“ ist ein Problem der Neuzeit und hier vor allem des letzten Jahrhunderts. Trotz aller Bemühungen ist es nicht in den Griff zu bekommen, im Gegenteil, fast scheint es, als ob mehr Druck (egal auf wen in dem Kreislauf) den Drogengebrauch nur noch anheizt. Aber selbst, wenn man das nicht so sieht: Heute ist man sich einig, dass die Drogenpolitik eines Landes nur wenig Einfluss auf die Konsummuster hat. Da braucht nämlich am anderen Ende der Welt nur irgendein Rapper den Vollrausch propagieren, schon geht in Deutschland die Luzie ab.

Ob Cannabis, Kokain oder LSD: Seit Jahrzehnten weisen Forscher aus der ganzen Welt in ihren Veröffentlichungen mal auf die Schädlichkeit, mal auf die Unschädlichkeit und dann sogar auf die positiven Eigenschaften pflanzlicher Inhaltsstoffe oder chemischer Substanzen hin. Während die einen von der „Seuche Cannabis“ oder LSD-Psychosen sprechen, weisen die anderen auf die therapeutischen Eigenschaften der Substanz hin. Weltweit agieren Vereine, die unter dem Titel „Cannabis als Medizin“ den Stoff an die bedürftige Frau bringen wollen. Ja, wie denn nun? Die Lösung ist einfach, altbekannt, gilt für alle Substanzen und beantwortet auch die oben aufgeworfene Frage nach gefährlichen und weniger gefährlichen Drogen: Die Dosis macht das Gift.

Das Problem ist halt nur: Für eine angemessene Dosierung ist in dieser Gesellschaft bisher kaum Platz. Es gibt keine harten und weichen Drogen, es gibt nur harte und weiche Konsummuster. Die ausdifferenzierte Weinkultur bricht an ihren Rändern eben auch ab und generiert den Alkoholismus. Hier hat man aber eher einsehen wollen, dass die pharmakologische eine soziale Frage ist.

So wichtig das mit besten Methoden eruierte Wissen über Chemie und Struktur von Substanzen auch ist, Menschen funktionieren nicht wie Maschinen, das Wirkungsspektrum, mehr noch die (eventuell positiven, eventuell negativen) Langzeitfolgen werden maßgeblich von der individuellen Persönlichkeit bestimmt. Diese zu einem mündigen Umgang mit psychoaktiven Substanzen, Medikamenten und veränderten Bewusstseinszuständen zu bringen, dürfte eine der wichtigen Aufgaben der kommenden Jahrzehnte sein.

Update v. 1.11.2007

Die Schweizer Tennisspielerin Martina Hingis wurde beim Tennisturnier in Wimbledon positiv auf Kokain getestet.