Gekonnte Einzelaktionen, aber Probleme mit dem Teamspiel

In München trafen sich die Roboter zu ihrer Fußball-Europameisterschaft

Kickende Roboter bringen Erkenntnisse über die Probleme des Alltags – und jede Menge Spaß in die Wissenschaft. Wer genau hinschaut, dem bleiben die Parallelen zu Rudis Mannen nicht verborgen.

Seinen weltweiten Erfolg verdankt der Roboter-Fußball genau zwei Umständen. Zum einen ist er Domäne für alle Remote-Control-Nerds, deren Lust am Basteln am ferngesteuerten Objekt mindestens ebenso groß ist wie die Lust am Informatik-Studium. Zum anderen war die Wissenschaft von der „Künstlichen Intelligenz“ (KI) Jahre lang auf der Suche nach einer neuen Spielwiese.

Seit der Geburt der Disziplin galt lange das gekonnte Schachspiel als das Paradebeispiel für die vermeintliche Intelligenz des Computers. Erst in den 90er Jahren sah man ein, dass eine spanische Eröffnung und ein zügiges Endspiel mehr über die Programmierkunst der Entwickler als die Intelligenz der Maschine aussagt. Wichtiger aber noch war, dass den Apologeten der runderneuerten KI das 8×8 Felder große Universum mit seinen äußerst festen Bewegungsregeln zu statisch, gleichsam unnatürlich erschien. Vor Rechenpower strotzende Schachcomputer hatten ihren magischen Reiz verloren.

Bolzende Roboter müssen seither als neues Paradigma der KI herhalten und die Zwerge geben sich redlich Mühe den Ansprüchen ihrer Herren gerecht zu werden: Es geht um möglichst autonomes Bewegen in sich schnell verändernden Umgebungen, mit anderen Worten: Fussi.

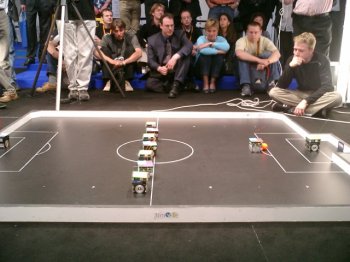

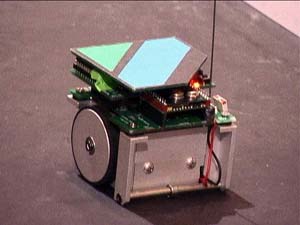

Zu ihrer 7. Europameisterschaft trafen nun im Rahmen der Messe Automatica 13 Robot-Teams aus 11 Ländern aufeinander. Die FIRA (Federation of International Robot-Soccer Association) hatte in der Klasse der „Miro-Sot League“ nach München geladen. Hinter der kryptischen Bezeichnung verbergen sich Roboter, die nicht mehr als 7,5 Zentimeter Kantenlänge aufweisen dürfen und auf einem nicht mal tischtennisplattengroßen Feld einen Golfball ins gegnerische Tor dribbeln sollen. Im Gegensatz zur bekannteren „Middle-Size“ League aus dem Robocup sind die Roboter hier kleiner und wendiger.

Nach jeweils souverän absolvierten Vorrunden standen sich im ersten Endspiel der „Middle League“ die Teams der Dortmund Droids und der Ljubljana Dragons vor rund 80 begeisterten Zuschauern gegenüber.

Jeweils fünf kleine Roboter pro Mannschaft spurten auf geschmierten Rollen übers glatte Feld und kommen auf Spitzengeschwindigkeiten von fast 2 m/s. Und die agilen Slowenen dominierten von Anfang an durch kraftvolle Vorstöße das Spiel. Um gleich zu Beginn keine falschen Vorstellungen aufkommen zu lassen: Nach wie bilden gekonnte Einzelaktionen den Hauptteil dieses Sports, Passspiel oder gar Kombinationen sind den Metallkisten nahezu unbekannt. Was aber bei den Dortmundern durchaus zu sehen war, sind schnell Drehungen der Robots, um den Ball so Richtung Tor zu schießen.

Mannschaftsaufstellung

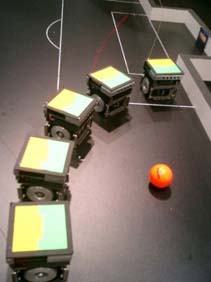

Die Slowenen pflegten dagegen – den orangenen Ball vor sich her treibend – den direkten Durchbruch zum Tor. Die (in Fußball-Deutschland ja sonst weithin unbekannte) schnelle Überbrückung des Mittelfelds geschah dabei zum Teil so zügig, dass der Ball im Tor landete, bevor der Dortmunder Torwart überhaupt reagieren konnte. Im Fachjargon nennt sich das „Line of Attack“ und diese gedachte Gerade zwischen Roboter, Ball und Tor ist offensichtlich bei den Slowenen brillant implementiert.

Die linke Seite der Dortmunder blieb während des gesamten Spiels stark vernachlässigt, der Linksaußen agiert ähnlich hüftsteif wie anno 1983 der Borusse Werner Dreßel. So bewegten sich Mannschaften und Ball die meiste Zeit in der Hälfte der Dortmunder, die zwangsläufig Tor auf Tor kassieren. Zu allem Unglück fiel in der 2. Halbzeit auch noch die Nummer 13 der Techno-Mannen aus dem Pott zunächst durch Taumel-, später gar durch wilde Kreiselbewegungen auf und musste ausgewechselt werden. Derart geschwächt blieben die Dortmunder der aggressiven Spielweise der Slowenen weiterhin hilflos ausgeliefert. Der Anschlusstreffer zum 8:1 war denn auch ein kullernder Zufallstreffer, das Endergebnis lautete gar 11:2.

Rollen statt Stollen

Was die meisten Zuschauer schon an den kleinen Antennen auf den rollenden Ronaldos erkannten: Die Robots erhalten ihr Bewegungsprofil vom Rechner zugeteilt, der ihnen über eine bidirektionale Funkverbindung Fahrtrichtung und Geschwindigkeit vorschreibt. Eine über dem Spielfeld montierte Kamera (30 frames per second) nimmt die Bewegungen von Ball, eigenen und gegnerischen Robotern auf und sendet sie an den Rechner.

Die erfolgreiche Software der Slowenen zur Bildverarbeitung und Steuerung der Spieler läuft auf einem handelsüblichen Laptop unter Windows 98. Teures Hightech ist auch bei den anderen Teams nicht am Werk, ein Umstand, auf den man durchaus stolz ist. „So können mehr Mannschaften teilnehmen“, sagt einer der Betreuer der Robots aus Dortmund. Ihr Host System läuft auf einem AMD Athlon mit 2,8 GHz und 60 GB Festplatte, allerdings kräftig aufgemöbelt mit 1 GB PC2700 DDR-RAM. Die CCD Digital-Kamera ist über FireWire ans System angeschlossen.

Die Software besteht bei den Teams aus Lösungen, die in Jahre währender Arbeit entwickelt und verbessert wurde. Die Dortmund Droids werden zurzeit von vier Modulen gesteuert: einem Bilderkennungsmodul, einem Modul zur Festlegung der Strategie, einem Kommunikationsmodul und einem Steuerungsmodul, welches sich im RAM der Robots selbst befindet. Diese sind mit 64 Kwords und 16 Kwords Flash RAM ausgestattet.

Mit großen Worten wie „Künstlicher Intelligenz“ ist man bei den Verantwortlichen vorsichtig geworden, denn ob das Verhalten dieser Fußball-Zwerge als intelligent zu bezeichnen ist, hängt von der Definition von Intelligenz ab. Zählt man den Begriff der „Autonomie“ zum Kern von Intelligenz, dann fallen die putzigen Würfel durch das Raster, denn sie agieren keineswegs autonom auf dem Feld, sondern stehen in stetem Kontakt zum Rechner. Ob aber nun das Gesamtsystem aus Robotern und Rechner als intelligent gelten kann, darüber will so recht niemand mehr streiten. Mittlerweile steht die Problemlösung im praktischen und alltäglichen Einsatz im Vordergrund. Ob zur Säuberung der Kanalisation, zur Bombenentschärfung oder als Haushaltsroboter – die KI ist bemüht, Wissenschaft in die Tat umzusetzen. Die Erkenntnisse aus dem Roboter-Fußball können dabei helfen.

Während des laufenden Spiels dürfen Trainer und Betreuer nicht in die Software eingreifen, wohl aber während der Spielunterbrechungen und der Halbzeit. Dann sind durchaus taktische Veränderungen möglich, ein Umstand, der natürlich genutzt wird. So kann beispielsweise die gesamte Mannschaft oder ein einzelner Spieler offensiver eingestellt werden.

Glorreiche Sieben

Auch für das Endspiel in der „Large League“, bei dem sieben Robots in jeder Mannschaft rollen, hatten sich die Ljubljana Dragons qualifiziert. Ganz auf ihre Konditionsstärke setzend, treten die Slowenen mit der gleichen, um zwei Spieler aufgestockten Mannschaft an – never change a winning team. Die eingesetzte Software ist offen sichtlich sehr flexibel: Die zwei weiteren Spieler wurden nach einer kurzen Kalibrierungsphase von einer 1/4 Stunde nahtlos in die Mannschaft integriert.

Elfmeter!

Der Gegner, die Austro Tech-Kicker von der TU Wien, hatte die Slowenen offenbar gut studiert und setzte ebenfalls auf robuste, schnell ausgeführte Einzelaktionen. Mehrmals rasseln die Gegner leise krachend aufeinander, das Publikum honorierte es freudig, unsicher, ob hier nur die Algorithmen zur Vermeidung von Kollisionen fehlerhaft waren oder bewusst eine härtere Gangart gewählt wurde.

Zunächst gingen die Slowenen 2:0 in Führung, bevor der Sturm der Österreicher ein wahres Feuerwerk technischer Kabinettstückchen zündete. Gerade der zentrale Mann in den offensiven Reihen der Alpenländler erinnert in seiner Abgebrühtheit sehr an den legendären Hans Krankl in seinen besten Zeiten. Dann wechselten die Österreicher kurz vor Ende der ersten Halbzeit aus und brachten einen frisch aufgeladenen Mittelfeld-Regisseur. Dem slowenischen Projektleiter, Prof. Dr. Drago Matko, schwante Böses, nervös schaute er mehrmals zur Uhr, sehnte den Halbzeitpfiff entgegen. Immer wieder gelang es den Österreichern in den Zweikämpfen an der Bande den Ball zu erobern. Kein Wunder, die Austro-Kicker haben in ihre Software Muster aus dem Zweikampf-Verhalten im Eishockey und American Football integriert.

Nach Wiederanpfiff fällt das 3:2 für die Österreicher, die Slowenen nehmen daraufhin ein Time-Out. Ihr Bildverarbeitungssystem hatte mitten im Match angefangen, den Ball für einen ihrer Spieler zu halten. Trotz der Behebung des Fehlers finden die osteuropäischen Robots nicht zurück ins Spiel und kassieren ein Tor nach dem anderen, die Abwehr wirkt phasenweise, als würde Jens Nowotny sie organisieren. In der vierten Minute kommt es zu einer strittigen Szene: Vo einem Prohaska-Robot eher zufällig bedient schiebt der wie entfesselte aufspielende Krankl den orangenen Ball über die Torlinie – nur leider zusammen mit dem Torwart. Foul, das Tor zählt nicht, der Keeper darf bei derartigen Rettungsaktionen nicht behindert werden.

Einige technikaffine Fans schossen immer Fotos mit Blitzlicht, was die Bildverarbeitungssysteme stark irritierte. „No Flashlights“, kam denn auch mehrmals der Ruf des Schiedsrichters. In der 6. Spielminute wurde ein österreichischer Abwehrspieler von einer Art Krampf geschüttelt, „Bänderriss“, diagnostiziert ein Zuschauer fachmännisch. Egal, das slowenische Team geht mit 3:12 gegen „Austro Tech“ unter.

Verärgert oder wirklich enttäuscht ist hier aber niemand. Das „Familientreffen“, wie einer der Teilnehmer es nennt, lebt vom Austausch technischer Kniffe und dem sozialen Miteinander. Die eingesetzte Hardware ist ohnehin bekannt und viele Mannschaften stellen den Quelltext ihrer Steuerungs-Software offen zur Verfügung. Die Human-Techniker kennen sich von diversen Tunieren und da man agile Stellvertreter auf dem Feld hat, werden die Kräfte auch gerne beim allabendlichen Socialising eingesetzt. Nach den Turniertagen sind dann Robots und Betreuer gleichermaßen erschöpft.