Der Körper geht sich selbst

Interview mit dem Buchautoren Hans-Christian Dany über die Rolle von Amphetamin in der leistungsorientierten Gesellschaft

Der Hamburger Autor Hans-Christian Dany hat eine lesenswerte Geschichte des Amphetamins vorgelegt. Darin beschreibt er die wirtschaftlichen und kulturellen Hintergründe einer Droge, die als Stimulanz bis heute eine wichtige Rolle sowohl in der medizinischen Anwendung wie auch im illegalen Gebrauch spielt. Seiner Meinung nach konzentrieren sich in dem kristallinen Beschleuniger die Sehnsüchte des leistungsorientierten und geschwindigkeitsverliebten 20. Jahrhunderts. „Speed“, wie Amphetamin gemeinhin genannt wird, ist aus dieser Sicht eine Droge der Disziplinierung, um den Anforderungen des Fordismus gerecht werden zu können. Dany, Jahrgang 1966, spricht im Interview über die Droge der Nazis, den motorisierten Geschwindigkeitsrausch der Beatniks, das Wachbleiben als Hilfsmittel der Kunst und systemstabilisierende Drogenbenutzer.

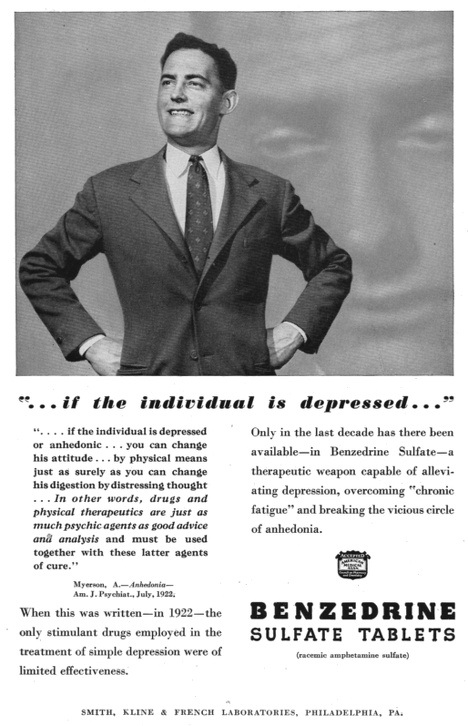

Frage: Amphetamin erlebt seine erste Blütezeit als Asthmamittel mit Namen Benzedrine in den USA der frühen 30 Jahre. Wie kam es zu dieser erster Konjunktur?

Hans-Christian Dany: Benzedrine erweiterte wirkungsvoll die Bronchien und half gegen Asthmaanfälle. In der Zeit der großen wirtschaftlichen Depression erreichte das neue Produkt aber schnell weitaus mehr Menschen als es Asthma-Kranke gab und wird zu einem Antreiber für den ökonomischen Aufschwung.

Lässt sich vergleichbares im europäischen Raum feststellen?

Zunächst entwickelte ein Franzose das erste europäische Amphetamin, aber auch die Deutschen wollten unabhängig von den Lieferungen des Wundermittels aus den USA werden.

Aber Deutschland galt doch als Apotheke der Welt.

Ja, aber in dem Fall lagen die Deutschen zunächst hinten, sollten durch ihren Willen zu einer rohstoffabhängigen Alternative aber rasant aufholen. Kunststoffe waren im an Rohstoffen armen Dritten Reich, dass plante die Welt anzugreifen, ein zentrales Thema. Perlon oder synthetischer Treibstoff wurden mit Blut und Boden zusammengedacht. Vor diesem Hintergrund entwickelten deutsche Wissenschaftler auch ein Recylingverfahren um aus Industrieabfällen Methamphetamin herzustellen. Ein Produkt das Ende der dreißiger Jahre unter dem Namen Pervitin auf den Markt kam.

Und von den Temmler-Werken in großen Mengen hergestellt.

Zielrichtung des zivilen Projektes war zunächst ein Alternativprodukt zu dem erfolgreichen Benzedrine, auf den Markt lanciert wurde das Ergebnis dann eher als leichtes Antidepressiva und Gegenrauschgift. Man nutzte es als Substitutionsmittel bei Alkoholismus, Opiat, und Kokainabhängigkeit. Pervitin war ein Versuch den Drogenmarkt unter Kontrolle zu bekommen.

Und landete schließlich bei der Wehrmacht.

Die war hellhörig geworden und testete das neue Wundermittel. Während der Blitzkriege wurden innerhalb weniger Monate 29 Millionen Dosen von Pervitin ausgegeben. Teilweise nahmen die Soldaten ihre Methamphetamin-Rationen aber auch von der Front mit nach Hause und schenkten es ihren Frauen. Etwas Chanel Nr. 5 und ein paar rote Kapseln aus Paris. Nach dem Krieg bekamen dann Kinder die Reste des Pervitins aus dem väterlichen Sturmgepäck, um in ihren Not-Abituren gut abzuschneiden.

Der „Generalluftzeugmeister“ Ernst Udet war abhängig von Amphetamin, auch andere Nazi-Größen nahmen Drogen in hohen Mengen, bekannt ist Görings Morphinaffinität. Wurde das innerhalb der Gruppe nie problematisiert?

Die Nationalsozialisten agierten in dieser Hinsicht widerspüchlich. Einerseits wurde im Zuge ihres Krieges gegen Rauschgift der Alkoholkonsum gebrandmarkt, andererseits zeigen die Statistiken einen Anstieg des Konsums im Dritten Reich. Daneben galt, was auch heute noch gilt: Solange man in bestimmten Strukturen funktioniert, wirft einem ja niemand den Drogenkonsum vor.

Funktionieren tat zeitgleich auch die junge Schauspielerin Judy Garland.

Garland sang 1938 in den USA 16-jährig unter starkem Amphetamin-Einfluss „Somewhere over the Rainbow“. Bei Garland ging es dem Werksarzt der Filmfabrik darum den Körper der pubertierenden Darstellerin auf die Figur der 10-jährigen Dorothy in „Wizard of Oz“ herunter zu hungern. In der damaligen Faszination für die technologischen Möglichkeiten von Drogen schien die Medizin kein Problem bei der Behandlung von Kindern zu haben. Die bis heute

verbreitete Form Behandlung von Kindern mit Amphetamin hatte sogar schon früher angefangen: 1937 erprobte Charles Bradley erstmals die Medikation unkonzentrierter Kinder mit Speed. All das macht die enorme Geschwindigkeit deutlich mit der das erst 1933 auf den Markt gekommene Präparat zu den Verbrauchern gebracht wurde. 1937 erhalten es erstmals Kindern, 1938 singt Garland den ersten Amphetamin-verstärkten Superhit und 1939 marschiert die deutsche Wehrmacht unter Amphetamin-Einfluss in die Blitzkriege.

Und es geht weiter: 1947 schreibt Jack Kerouac „On the road“, einen Klassiker der Speed-Literatur.

Die militärische Erfahrung des Amphetamin-gestärkten Geschwindigkeitrausches dringt nach dem 2. Weltkrieg in Zivilleben eine. Es ist ein neuer Weg, Mensch und Maschine bis zum äußersten zu treiben. Die industriell-kapitalistische Ordnung liefert die Voraussetzungen dafür, den Menschen als optimierbares Teilchen eines großen Apparates zu betrachten. Speed fördert die Dressur des Einzelnen im Gefüge der Maschine. Erst in den 70er Jahren sollte es zu einer Krise dieser Sichtweise kommen. Die Grenzen des Wachstums werden diskutiert. Aber die Skepsis war nur von kurzer Dauer, schon in den 80er Jahren kommt es zu einem Comeback der technischen Verbesserungsvorstellung des Menschen, ein Bild, in dessen Rahmen wir bis heute leben. Das Bewusstsein für den Preis, der für diese technologische Idee von Fortschritt gezahlt werden muß, ist zwar größer geworden, aber die Alternativen sind nicht gegenwärtig.

Und die Beatniks um Kerouac und Konsorten haben, so schreibst du, eher ihren Egoismus gefrönt als politische Verhältnisse ändern zu wollen?

Vielleicht kann man sich heute nicht mehr vorstellen, was individuelle Freiheit und Optimierung damals bedeutet haben. Schon länger ist diese Haltung der beschleunigten Bedürfnisbefriedigung problematisch geworden, weil es eines der letzten Versprechen ist, die die Gesellschaft zu bieten hat: Wie kann ich aus meinem eigenen Leben das maximale rausholen? Dazu kommt die Verherrlichung von Technologie als Freiheitsbegriffs. Das haben die Beatniks auf romantische Weise verkörpert.

In den 60er Jahren folgten die Hippies. Deren Verhältnis zu Speed war ambivalent. Speed galt als unnatürliche Droge.

Der berühmte Slogan „Speed kills“ wurde damals in Haight Ashbury geprägt. Dahinter steckte, neben der konkreten Angst vor der Übertragung von Hepatitis, eine Technologieskepsis. Drogen dienen aber auch als Vehikel zur sozialen Unterscheidung. Die Hippies kamen vornehmlich aus der Mittelschicht und wollten sich von der Arbeiterklasse und dem „White trash“ unterscheiden. Sie wollten kultivierter Drogen nehmen. Und das böse Speed galt und gilt bis heute als Droge der armen Leute.

Andy Warhol evozierte als „Fabrikdirektor“, wie du ihn nennst, zur gleichen Zeit mit Hilfe von Speed eine Art Dauerhysterie in seinem Umfeld.

In einem permanenten Ausnahmezustand sollten massenhaft Ideen freigesetzt werden. Jeder einzelne sollte sich als Subjekt bis zum Äußersten in den Produktionsprozess einbringen.

Kann das klappen, kreative Schübe durch Speed?

Für die moderne Kunst spielt das Kreative nur eine nachgeordnete Rolle. Warhol oder andere Kunstbewegungen der sechziger Jahre, wie auch vieles was in den Zusammenhängen von Punk oder Techno entstand – kulturellen Bewegungen die ohne Speed kaum vorstellbar wären, verstanden sich bewusst antikreativ. Da ging es darum Energien zu bündeln, sich reinzusteigern, Gedanken extrem zu fokussieren und rückhaltlos auf den Punkt zu zusteuern. Die Ausgangsidee kann dabei ganz banal sein, man muss es halt nur mit der Letztgültigkeit isolieren und behaupten. Das braucht Zeit, in der man einfach wach sein muss. Häufig ist es weniger der Einfall die Leistung, sondern deren Behauptung. Warhol, dem selten was einfiel, ließ sich Ideen von anderen flüstern und hat sie dann auf die Spitze getrieben.

Gibt es einen Zusammenhang zwischen seiner repetitiven Kunst und Amphetamin?

Auf Amphetamin zeigt sich bei vielen Benutzern das Phänomen des „punding“. Das ist die Faszination für Monotonie und Wiederholung. Deshalb entstanden unter Einfluss von Speed vielleicht soviele wunderbare Bild für die fordistische Revolution, deren Grundgedanke – die Wiederholung des immer gleichen Handgriffs am Fließband – sich durch den Gebrauch einer Droge übersteigert.

In den 80er Jahren kommt es dann zur Nutzung von Drogen auf breiter Ebene. Eine weiteres Amphetamin-Derivat, nämlich MDMA, ist hier Vorreiter.

Mit Ecstasy kommt es zur endgültigen Normalisierung chemischer Rauschmittel, wie wir sie heute kennen. Bevölkerungskreise unterschiedlichster sozialer Schichten haben ja heute Drogenerfahrung, wozu die Techno-Bewegung Anfang der 90er Jahre viel beitrug. Sie hat vorgeführt, wie Drogen als Spaß- und Arbeitsfaktor zusammen gehen. Lange schien Drogenkonsum ein „Außerhalb“ darzustellen; so fühlen sich ja heute noch manche Drogenbenutzer. Dem ist ja gar nicht mehr so.

Wozu werden Drogenkonsumenten dann heute noch verfolgt?

Wozu werden Drogenkonsumenten dann heute noch verfolgt?

Um Migration zu kontrollieren, nicht gezahlte Steuern einzutreiben, geopolitische Interessen zu verpacken oder um die Eigentumsverhältnisse an Technologien zu wahren. In Thailand wurden vor fünf Jahren in wenigen Wochen über zweitausend Amphetamin-Schieber von der Polizei erschossen, die im Prinzip die gleichen Wirkstoffe verkaufen, die Pharmaunternehmen herstellen, um Medikamente auf den Markt zu bringen. Die United Nations lobten damals Thailands Drogenpolitik mit dem Argument: Kinder hätten das Recht in einer drogenfreien Umgebung aufzuwachsen. Auf Novartis, den Hersteller von Ritalin, werden solche Maßnahmen aber nicht angewendet.

Wie müsste Drogenpolitik aussehen, wenn sie nicht Kontrollpolitik sein will?

Dazu müssten sich die gesamten Verhältnisse des kapitalistischen Systems ändern. Die Tendenz geht aber eher dahin immer mehr Technologien – und Drogen sind eben auch eine Technologie – als Eigentum zu deklarieren. Es soll ja nicht nur Kontrolle über Drogen, sondern beispielsweise auch über landwirtschaftliche Produkte mittels Patente garantiert werden. Die Beispiele ließen sich fortsetzen. Letzlich kommt man immer wieder auf den gleichen Punkt: nicht die Drogen sind das Problem, sondern die Umstände, in denen sie genommen werden.

Du schließt das Buch mit der Ansicht, dass es gute Gründe gibt, nüchtern zu bleiben. Warum?

Was ich damit zu beschreiben versuche ist die aktuelle Konjunktur bestimmter Drogen – zu denen ich auch den Hanf zählen würde – in einer Welt fremdbestimmter Arbeit. Drogen – legale, wie illegale fügen sich einfach erstaunlich gut in die Mechanismen der Kontrollgesellschaft ein. Wobei nicht die Drogen, bei denen es sich ja zunächst nur um Technologien handelt, das Problem sind, sondern wie sie vom Machtapparat mißbraucht werden. Da wird versprochen, man könne damit funktionieren. Dagegen zu funktionieren spricht viel, insofern gibt es gute Gründe in den falschen Umständen nüchtern zu bleiben.