HanfBlatt Nr.81, Jan/Feb 2004

Anti-„Marihuana“-Krimis der 50er Jahre

Ohne Krimi ging die Mimi bekanntlich nie ins Bett. Zu einer spannenden Bettlektüre gehörte ein Cocktail aus Sex and Crime, gerne mal gewürzt mit einer kräftigen Prise Rauschgift. Populäre Unterhaltungsromane spielten schon immer eine wegen ihrer hohen Reichweite nicht zu unterschätzende Rolle bei der Verbreitung rassistischen, sexistischen und drogenfeindlichen Gedankenguts. In ihnen ging es nicht um von unterschiedlichen Menschen bevorzugte Genußmittel, sondern um das dämonische „Rauschgift“ (in den Zwanziger Jahren in erster Linie Opium, Morphium und Kokain). Nach dem Zweiten Weltkrieg betrat aus dem Land der unbegrenzten Unmöglichkeiten kommend ein neuer Kandidat das Parkett: „Marihuana“. Den in der Nazi-Zeit gleichgeschalteten und von „Volksschädlingen“ bereinigten Deutschen, war der Übergang in den demokratischen Kapitalismus von US-Gnaden sehr entgegengekommen. Die Anslinger´sche Anti-Marihuana-Propaganda wurde ungeprüft in Fachliteratur, Zeitschriften und Romane übernommen. Im Wirtschaftswunderländle ließ es sich beim Schmökern ob der fremden Rauschgiftseuche angenehm schaudern.

Bereits 1951 erschien in der Westernkrimi-Reihe „Conny Cöll der Wunderschütze“ von K. Kölbl ein Heft unter dem Titel „Marihuana“. Im Vorspann heißt es: „Was ist Marihuana? Schätzungsweise zwanzig Millionen Menschen in aller Welt sind in den letzten Jahren Sklaven des mexikanischen Rauschgiftes „Marihuana“ geworden. Dieses sogenannte „Blonde Gift“ lähmt nach seiner ersten anregenden Wirkung sehr bald jeden moralischen Widerstand seiner Opfer und in grauenhaft kurzer Zeit werden die Süchtigen zu Verbrechern und Dirnen, zu Amokläufern des Verkehrs und zu ständigen Insassen der zahlreichen Irrenhäuser.- So harmlos das Rauschgift in seiner pflanzlichen Form auch ist, so zerstörend und so furchtbar sind seine Folgen. In seiner Wirkung ähnelt Marihuana dem orientalischen Haschisch, ist aber weit gefährlicher und nervenzerrüttender als dieses.“ In diesem Tonfall geht es weiter: „Nach Ansicht der amerikanischen Polizei ist ein großer Prozentsatz aller Verkehrsunfälle, Gewalttaten und Sittlichkeitsverbrechen auf das Schuldkonto dieser Giftpflanze aus Mexiko zu setzen.-“ Und. „Die Süchtigen können ohne dieses Gift nicht mehr leben. Der Körper verlangt immer mehr davon. Die Folgen aber sind verheerend. Das Gift zersetzt den Organismus, lähmt verschiedene Nervenbahnen. Und der Endeffekt: Verbrechen – Dahinsiechen – Wahnsinn – Selbstmord!- -Unsere Folge Nummer 12 schildert, wie der Wunderschütze Conny Cöll den ersten Großverbrecher, Duff Garson, der die damals unbekannte Giftpflanze Marihuana in die Staaten schmuggelte, zur Strecke brachte.“

Dass der gegen Minderheiten gerichtete Nazi-Jargon in der Verteufelung der Drogen und derer, die mit ihnen umgehen, eine akzeptierte Fortsetzung fand, belegt folgende Passage (S. 29f): „Dem G-Man fiel sofort der feine, süßliche Geruch auf, der ihm entgegenströmte. Ein plötzlicher Gedanke durchfuhr ihn. Sollte er vielleicht jener vielgenannten Lasterhöhle auf der Spur sein, von der auch Oberst Sinclair sprach, als er ihm den Auftrag übermittelte, dieses Rauschgiftzentrum mit Stumpf und Stiel auszurotten. Wenn Oberst Sinclair von „Ausrotten“ sprach, dann mußte es etwas außerordentlich Gefährliches und Verbrecherisches sein, denn der Chef der G-Abteilung der Geheimen Nordamerikanischen Bundespolizei war sparsam mit solchen Ausdrücken.- Ausrotten! – Dieses Wort gefiel ihm, dieses Wort war Balsam für die Seele Conny Cölls. Bei diesem Gedanken mußte er unwillkürlich lächeln. Ausrotten! Dieses Wort gefiel ihm sogar außerordentlich.“ und wenig später: „im dritten Raum sah er nichts als schlafende Menschen. – Süchtige, mit diesem Teufelszeug aus Mexiko vergiftete Menschen. Ein maßloser Ekel stieg in Conny Cöll hoch und eine plötzliche Wut gegen den Urheber dieses menschlichen Viehstalls, Duff Garson, überkam ihn. Er wußte, daß diese Menschen für das normale Leben verloren waren, daß sie einem langen, furchtbaren Siechtum entgegengingen und in diesem Moment verstand er die Worte des Obersten Sinclair: Ausrotten mit Stumpf und Stiel!“ Natürlich muß Duff Garson sterben. Dem Rest der „Marihuana“-Schmugglerbande ergeht es nicht besser (S.32): „Alle Angeklagten wurden zum Tode durch den Strang verurteilt! – Dann erfuhr man auch die Tragödie der schönen Dorothe. Als sie verhaftet wurde, weil man sie im Halbdämmerzustand und noch ganz unter dem Eindruck des Rauschgiftes vorfand, brach sie in ein hysterisches, kreischendes Gelächter aus, das auch nicht verstummte, als das Polizeiauto mit ihr davonfuhr. Die erste Nacht in der Zelle war für sie die Hölle auf Erden. Sie bot dem grauhaarigen Wächter alles an, was sie besaß, für eine einzige Zigarette von der Sorte, die man ihr bei der Einlieferung abgenommen hatte. Sie bot ihr ganzes Geld, dann ihre kostbare Armbanduhr, ihren prachtvollen Saphirring, ihre wundervolle Perlenkette und dann sich selbst! – Vergeblich. – Am nächsten Morgen, als sie zum Verhör vor den Polizeirichter geholt werden sollte, fand man sie an ihrem schmalen Gürtel erhängt in der Zelle. – Ende.“

„Marihuana“ heißt auch der Mitte der Fünfziger Jahre aus dem Amerikanischen übersetzte Kriminal-Roman von Kenneth Stuart. Er wird im Vortext folgendermaßen angepriesen:

„Rauschgift! Ein neuer erregender Kriminalroman. Gewissenlose Verbrecher werden unbarmherzig und ohne Gnade gejagt.- Rauschgift! Eines der schrecklichsten Laster, von dem die Menschheit unserer Erde befallen ist. Tausende siechen unter qualvollen Leiden dahin. Doch immer wieder finden sich Verbrecher zusammen, die die Drogen mit hohem Gewinn an den Mann bringen. Die Gewinnsucht läßt sie vor nichts halt machen, ihnen gilt der Mensch nichts, der Profit alles…Dieser spannende Roman läßt einen tiefen Blick hinter das Netz eines internationalen Rauschgiftringes tun, und der Leser wird hinter der harten Sprache viel Wahrheit wiederfinden.“

Wie diese Wahrheit aussieht, sollen ein paar Zitate veranschaulichen. So erzählt eine „Marihuana“-Händlerin wie ihr Geschäft von statten geht (S. 126f): „Meine Gäste sind größtenteils Highschool- oder Collegeboys und -girls“. (Also quasi die Unschuldslämmer in Person.) „Die Schlepper bieten dem Jungen oder dem Mädel eine „Annemarie“ an, und die merken es ja beim Rauchen fast nie. Dann kommt der Rausch…Was glauben Sie, was wir hier schon für Ekstasen erlebt haben,…Ja und dann…dann kommen sie immer wieder. Die meisten von ihnen haben ein sehr reichliches Taschengeld. Manchmal bringen sie auch Schmuck oder andere Wertgegenstände. Haben sie das Zeug erst einmal ein paar Wochen geraucht, kommen sie nie wieder davon los!“ Und auf die Frage, was sei wenn die Süchtigen kein Geld hätten und mit einem Skandal drohten, antwortet die Frau: „“Die machen schon keinen Skandal. Die wollen Zigaretten haben und wissen, daß sie bei einer Anzeige in eine Entwöhnungsanstalt kommen und ihnen kein Händler in den ganzen Vereinigten Staaten mehr auch nur ein Gramm verkauft. Wir sind sehr gut organisiert, und wer kann mir etwas beweisen? Meistens aber gebe ich in solch einem Fall ein paar Zigaretten umsonst und verspreche für jeden neuen Kunden, den sie mir zuführen, 10 Stück. Was meinen Sie, wie die dann werben?“ Jimmy nickte nachdenklich mit dem Kopf. Das war das Verhängnisvolle bei den Rauschgiften, wen es einmal gepackt hatte, den ließ es nicht wieder los, und das Ende war meistens das Irrenhaus.“

Und hier noch ein Klischee, das ein Politiker aus der Alkoholikerfraktion einer christlichen Partei nicht besser verzapfen könnte (S.170): „Die Sängerin legte sich mit ihren quälenden Gedanken auf die Couch und kämpfte minutenlang mit der Versuchung, durch eine Marihuana-Zigarette sich für eine Stunde einen schönen Traum zu erkaufen. Dann siegte aber die Vernunft. Im Liegen goß sie sich ein Glas voll Whisky und leerte es mit einem Zuge.“Dass die „Marihuana“-Süchtigen ein erbärmliches Bild abgeben ist klar (S. 248):

„Deutlich war der junge Bert Warring zu erkennen, der in einem Büro auf einem Sessel saß und schluchzte: „So geben Sie schon eine Zigarette, ich will auch alles sagen.“ Die Stimme des Antwortenden…fragte: „Wann haben Sie zum ersten Mal Marihuana geraucht?“ Das Gesicht des dem Rauschgift Verfallenen war jetzt groß und deutlich auf der Leinwand zu sehen. die eingefallenen Wangen, der schmale Mund und die entzündeten, tränenden, beinahe irr blickenden Augen…“

Schliesslich wird der „Rauschgifthändler“ überführt (S. 250):

„Sie Bestie in Menschengestalt haben Tausende der Armen auf dem Gewissen, die in unzähligen Irrenanstalten langsam dahinsiechen.“

Die Angst vor der Gefahr des Überschwappens der neuen Rauschgiftseuche aus den fernen USA wird auch noch geschürt, in dem der Autor in der Handlung zehntausende „Annemarie“-Zigaretten nach Berlin schmuggeln läßt.

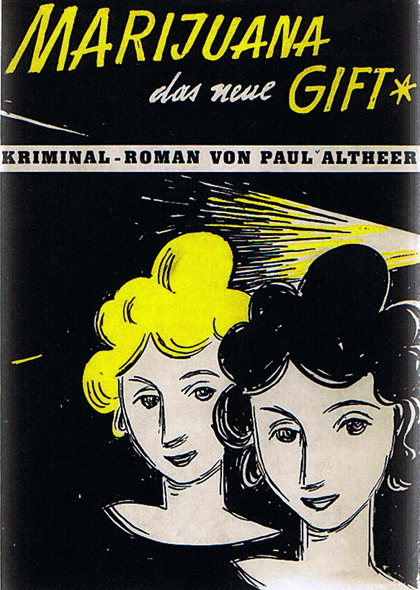

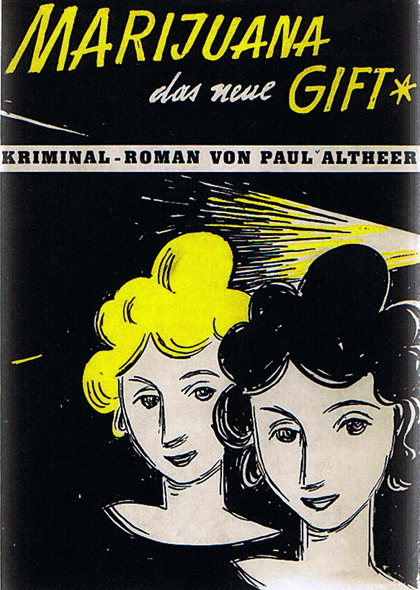

Von Paul Altheer erschien 1956 der Kriminal-Roman „Marijuana das neue Gift“. Im Klappentext heißt es: „Wieder einmal ein Roman von Paul Altheer, sagt sich der Leser und freut sich im voraus auf ein paar Stunden angenehmer Unterhaltung, geistreich, einfallsreich, anregend und erfüllt mit jener angenehmen Spannung, die den Leser in eine andere Welt zu entführen vermag.- Diesmal ist es der Kampf gegen eine weltumspannende Organisation von Rauschgifthändlern, die mit dem neuen Gift „Marijuana“ Millionengeschäfte macht und jene armen Menschen verseucht, die ihm verfallen.“

In einem eigenen Kapitel „Marijuana“ wird kräftig vom Leder gezogen. Hier einige Ausschnitte (S. 137ff) „aus einem Vortrag über dieses neue Gift, dessen Auftauchen in Berlin man vor einigen Wochen mit Entsetzen festgestellt hatte“: „Die harmlos aussehende Pflanze zeigt die gleichen vernichtenden Eigenschaften wie das Opium, ja, sie ist in gewisser Hinsicht noch viel gefährlicher und zerstörender…Verheerend ist die Wirkung von Marijuana. Nach dem Genuß der ersten Zigarette kommt ein ungewöhnliches Glücksgefühl über den Raucher. Er wird fröhlich und möchte am liebsten die ganze Welt umarmen. Nach der zweiten Zigarette aber wird er melancholisch. Eine tiefe Depression erfaßt ihn; Selbstmordgedanken und tiefe Traurigkeit durchströmen ihn. Nach der dritten Zigarette aber verliert der Raucher jeden Sinn und jedes Verständnis für Raum und Zeit…Die Katastrophe aber folgt nach der vierten Zigarette. Bei neun von zehn Rauchern stellen sich Mordgelüste ein. Ein Zustand ähnlich dem des Amokläufers überfällt ihn. Der friedlichste Mensch wird zum Raufbold und zeigt einen absoluten Vernichtungswillen, der sich nun aber nicht mehr gegen sich selber, sondern gegen seine Mitmenschen wendet.-

Das Furchtbare aber ist, daß ein Mensch, der einmal Marijuana geraucht hat, von dem unstillbaren Verlangen nach diesem Gift erfaßt wird. Noch weit mehr als bei Haschisch, Heroin, Morphium und ähnlichen Giften, drängt es den ihm Verfallenen, den wirklich Süchtigen, alles aufzuwenden, um in den Besitz des unentbehrlich gewordenen Giftes zu kommen…Es hat übrigens sehr viel Ähnlichkeit mit einem andern Gift, das unter dem Namen Zombi auf Haiti bekannt ist. Ja, im Grunde genommen ist es dasselbe…Sie wissen, daß Zombi, wenn es im Uebermaß genossen wird, jede Erinnerung auslöscht und den Willen tötet…“

Später wird in der „Geschichte des Studenten Fernand“ noch einer draufgesetzt (S.153):

„Wir dürfen ohne weiteres sagen: Wer einmal Marijuana genossen hat, kommt von ihm nicht mehr los. Tausendmal stärker als Morphium, Heroin, Opium und alles Aehnliche, was wir kennen, ist dieses Marijuana in seiner Kraft, mit der es sich an denjenigen klammert, der ein einziges Mal von ihm genossen hat. Der Student Fernand hat alle Stadien des Marijuana-Süchtigen durchgemacht. Er war froh und ausgelassen wie nie zuvor – nach der ersten Zigarette. Er wurde melancholisch und schwermutsvoll wie ein russischer Emigrant – nach der zweiten Zigarette. Er verlor sich in unendliche Träumereien, in uferloses Sinnen und Denken – nach der dritten Zigarette. Als er es aber einmal bis zu vier Zigaretten kommen ließ, war die Katastrophe nicht mehr aufzuhalten. Wie ein Verfolgter begann er um sich zu schlagen. Seine Fäuste bluteten, der Schaum stand ihm vor den Lippen. Und als seine Freunde ihn zu beruhigen versuchten, griff er sie an, einen nach dem andern und alle zugleich, bis er durch einen Zufall den Dolch eines jungen Mädchens, das er über alles liebte, in die Hand bekam und sich damit auf seine Kameraden stürzte. Grace, das Mädchen, dem der Dolch gehörte, warf sich zwischen die Kameraden, mehr um ihn vor einer unbesonnenen Tat zu bewahren, als ihre Kameraden zu schützen. Sie sank, unter den Stichen ihres eigenen Dolches, bewußtlos zusammen. Fernand tobte wie ein Amokläufer, stach blindlings um sich, verletzte drei seiner besten Feunde und Kameraden, von denen einer heute noch zwischen Leben und Sterben schwebt…Bis er sich endlich müde getobt hatte und zusammensank, wie von einem Sandsack auf den Kopf getroffen…Nun liegt er, neben zweien seiner Freunde, im Krankenhaus und weiß von allem nichts. Er sinnt vor sich hin wie ein böses Tier, das nur ein Ziel kennt: Blut. Sein Ziel allerdings – wir wissen es leider nur zu gut – heißt Marijuana. Wenn es ihm gelingt, uns zu entwischen, auszureißen, dann wird sich die Katastrophe wiederholen, so oft wiederholen, bis sein Körper von dem Gifte mitleidlos zerfressen und der endgültigen Zerstörung anheimgegeben ist…Wir haben kein Mittel gegen dieses neue Gift. Noch nicht. Wir stehen ihm machtlos gegenüber. Es gibt nur eins: Die Quellen verstopfen, die dieses Verderben, genannt Marijuana, ausspeien.“

Das ist Kifferwahn in Reinkultur.

Geradezu herzlich nimmt sich dagegen der Kriminal-Roman „Marihuana für Yukatan“ von Hanns Hart aus, der ebenfalls Mitte der Fünfziger Jahre erschien. Eingangs heißt es: „Mord und Angst rufen das Inferno der Hölle…..!! Unheimliche Aktionen im Dschungel der Nacht nehmen jedem den Atem…..!!…ein echter Hanns Hart spannungsgeladen…atemraubend.“ Immerhin bringt der Ich-Erzähler nichtsahnend „Marihuanazigaretten“ unters Volk (S. 212f): „“Du Hund willst mich wohl auch süchtig machen?“ sagte er rauh. „Behalte deine Glimmstengel für dich, du Idiot. Damit kannst du Weiber reinlegen, aber nicht mich. Wieviel Marihuana brauchst du denn, bis du in Stimmung bist, Hurt?“ – Ich starrte ihn an und begriff es nicht. Ich sollte…? Und dann wußte ich es plötzlich. Es brauchte mir niemand zu sagen. – Die Chesterfield! Die Packung Chesterfield in meiner Tasche…! – Das war es. Es waren Marihuanazigaretten. Vier oder fünf Millionen rauschgiftverseuchte Zigaretten. Mit ´ner Spezialmischung aus Tabak und Marihuana. Ich lachte los. Es war ein giftiges Lachen, das ihn mich anstarren ließ. Ich lachte immer weiter. Immer weiter, weil ich wußte, was ich für ein Idiot gewesen war. Ein Riesennarr, der irgendwem auf den Leim gekrochen war…Chesterfield geimpft! Es war zum Totlachen!“ Schliesslich werden die wahren Übeltäter aber von ihm gestellt und er zwingt sie „unter dem Druck der MP-Mündung“ ihr „eigenes Kraut“ zu „probieren“ (S.234f). „Ich zwang sie, auf Lunge zu rauchen. Es war ein feines Schauspiel, und ich ließ ihnen keine Ruhe. Sie mußten auch noch zwei andere Chesterfield zwischen ihre Lippen klemmen. Sie waren grün vor Wut. Aber dann stellte sich die Wirkung ein. Ihre Augen glänzten seltsam.- Jetzt hatte ich sie soweit. Sie hatten keine Hemmungen mehr…gar keine.“ „Und ich kannte den Zustand, der nach dem Genuß von Marihuana erzeugt wird. Sie fühlten sich jetzt wie Helden…wie Riesen, die Bäume ausreißen konnten.“ Was ihnen bei der anschliessenden Keilerei allerdings nichts nützt, denn (S. 241) der Angreifer „sah alles in krankhaft verzerrten Farben“. Natürlich werden die Übeltäter überwältigt. Ende gut alles gut…